我很期待《三体》第二季能否继续获得海外观众的喜爱,在一个经过别人加工的故事里看懂作者的思想,并在某一刻赞叹中国人的奇思妙想。

接着在这种巧思中和我们一起“流浪地球”或“大闹天宫”,进而化身“魔童”一起闹海。

前提是我们也要尊重别人的文化差异,也包括我们自己的影视工作者为“出海”所做的一切努力。

作者|摸金校尉

编辑|小白

排版 | 板牙

本文图片来自网络

“出海”这个问题摆在中国电影(电视剧)人面前多年,可以理解为“文化输出——如何让外国人喜欢中国的文化产品”。因此即便不太愿意在话题上再去讨论《哪吒2》,奈何随着一些讯息反馈,有志于“出海”的影视工作者都要面对一个客观的事实:

截止至本日18时许,《哪吒之魔童闹海》海外票房突破3亿(RMB),全球票房(含预售及海外)超153亿,暂列全球票房榜第5名。

这是件很了不起的事情。然而在舆论的另一面还有一个看起来不适的观点:

《哪吒2》的海外票房反馈较之内地对比强烈,且海外观众群体也以华人为主。似乎我们引以为傲的“魔童”在海外并不受人关注,这其实是个可以摆上桌讨论的问题。而且我也知道在讨论时要注意分寸——

客观的现象不见得所有人都能平心静气地探讨、研究。

其实举个例子也许容易理解:

印度战争史诗电影《巴利巴霍王》(2015年)全球票房约2.5亿美元,对于宝莱坞而言它是个奇迹,它的制作成本约合1.69亿RMB(资料源于网络),但它在中国内地的票房只有749万RMB——

这2.5亿美元中,印度本土贡献了2018万美元票房,海外票房达到2.3亿美元,成为印度电影史上的票房冠军。当时有媒体称“(它)展现了印度电影在全球的强大影响力。”

这个现象展开的话涉及的因素就有很多了,且超越电影本身,如移民群体、饮食影响、西方社会对印度文化的接纳程度、印度同行对西方“普世价值”的理解程度等等。

实际上印度有不少好电影长期在海外市场保持存在感,同时作为世界两个人口大国之一的中国,《哪吒2》也并非“出海”开局的第一部作品。

01

“出海”困境:打破认知壁垒

2019年《流浪地球》作为一部有较高制作水准的国产科幻电影,曾于海外引起过关注。有意思的是,对这部电影负面评价最多的是韩国部分观众,接着中韩两国网民在网上对线,互相就“谁更喜欢在电影里yy”展开了亲切热烈的交流。

中国(内地)影视剧在国外遭遇差评也不是自《流浪地球》开始,其中涉及最多的还是价值观问题,我认为这里无需解读,毕竟社会人文环境和文化疏导方向各国都有不同的举措,包括审美也是。

有些国外大片在国内也不见得拥有深厚的观众基础,如《沙丘》等科幻作品。普通观众(不含某瓣网友)基本保持对此类叙事节奏慢的大制作敬而远之,转而对娱乐属性更强的影片青睐有加。

提到娱乐属性,我更怀念1990年代中后期类似动画片《花木兰》《狮子王》等迪士尼作品进入内地的盛况,邀请中国(含港台)明星给影片配音、演唱主题曲,在当时都属于常规操作。尤其是《花木兰》,作为一部中国人家喻户晓的故事,国语配音是成龙、许晴和陈佩斯等,它的商业属性很强。

尤为重要的是,主创团队全是外国人,他们前期用大量时间在中国遍访古迹,研究中式美学,然后做出了一个中外观众都爱看的动画片。而故事的核心依然是“美式个人英雄主义”:

替父从军,邂逅猛男,击败敌人,拥有全世界。

今天以内地互联网的调性,这部电影肯定有很多被吐槽的地方,让我替网民们提供方向,肯定是“木兰脸”和“皇帝向一个女子鞠躬”等不符合“传统国情”之处。

但无论愿不愿意,它在当时产生了极大的影响,且正面评价多于负面——

与今天一些影视作品的际遇完全相反。

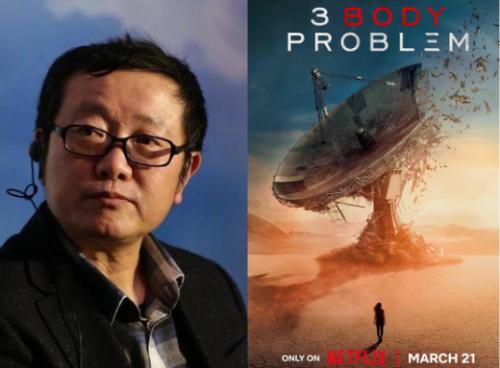

近三十年的纠结反复中,“我们”和“他们”似乎总有一种无法逾越的鸿沟,大家对“文化传播”的理解也不相同,这种情况一直延续到刘慈欣的出现。

准确地说,是《三体》在海外获奖并产生影视剧改编作品的时候。

在此之前,诸如《三体》获得“银河奖”(中国)和“星云奖”(美国)等都只在国内小众科幻迷中传播,包括刘慈欣从1990年代末期投稿的杂志《科幻世界》也只是成都一家在科幻迷圈内小有盛名的刊物。

当《三体》要拍成影视剧时,“大刘”才在路人心中有了一个名号。

后来有人说:“刘慈欣一个人把国产科幻文学拉升到一个档次”。更有人在讨论“刘慈欣与阿西莫夫究竟谁水平更高”等问题,如今这些问题依然在某瓣上时有争论。

假设刘慈欣没有获得“星云奖”,仅在国内获得小范围赞誉,那么《三体》的文化价值有几何?美国人还会不会拍一部同名美剧引发国内外讨论?

现在这些假设都不成立,我们看到的是美剧《三体》的确拍出来了,虽然不是电影(国内有拍电影的消息,相关资料目前很少),至少我们看到了中国人自己的文化产品又一次获得了国外的认可,只是关于美剧《三体》国内外反响截然不同。

02

《三体》迷思:如何读懂主题

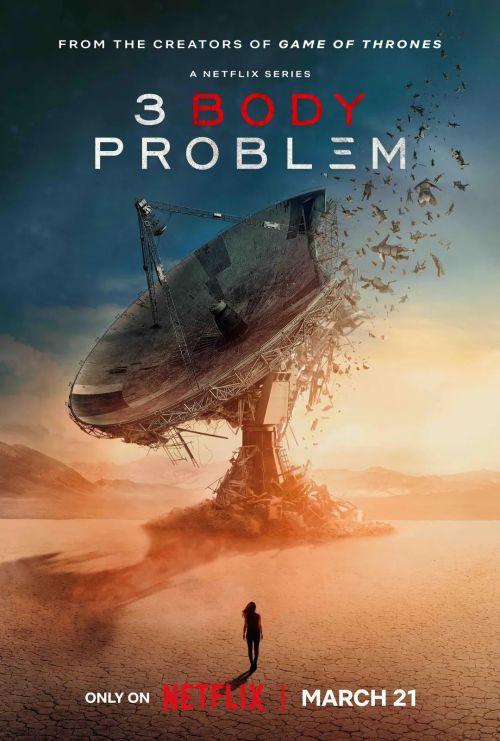

2024年3月,Netflix版《三体》上线,中国观众看完后表示“梦碎”。

尽管此前曝光的片花让无数《三体》迷翘首以盼,但真正看到后大多数中国观众依然表述:

接受无能。

如罗辑由黑人演员扮演、汪淼性转、叶文洁与伊文斯的拥吻、章北海和程心谈恋爱……

所以至今它在某瓣上评分很低。

但是,美剧《三体》的海外成绩不错,收视率也一度领先。这也很好理解——

美剧《三体》并不是拍给中国观众看的,在中国人和美国人都没有足够信心拍出电影前,Netflix的剧版只是针对在北美地区的付费用户。让美国人接受一个中国作家写的科幻小说改编的美剧,就要进行“魔改”,用最通俗、最容易理解的人物与情境重新诠释《三体》。同时一定要往里面添加普通观众喜闻乐见的爱情和美女帅哥。

那么第一季的故事就很通俗了:

一位中国女性科学家,在自己的国家遭遇了一些不愉快的事情,接着便是邂逅、思考、决定。

过程简化到大多数人能看懂,亚裔面孔可以充作“异域文化”的表现元素,其他的都不重要。

这和前述的《花木兰》是一样的创作思路。在此不论是电影还是电视剧的呈现,主要讨论的是“外国人如何接纳反映中国文化的作品”。

从第一部(原著)开始,你就无法要求一个美国人(或其他国家)理解原著里叶文洁的成长背景,照搬原著很容易形成观众的理解障碍进而弃剧。

反过来说,在全球范围内流行起来的影视作品探究其文化背景基本都简单易懂,价值观通俗。

就像《指环王》系列里设置的大陆和几个种族,脱离一切现实世界里的国家,观众看到的是人类、矮人、兽人和精灵阵营分明,围绕一个“魔戒”展开故事。

除了死忠粉以外,谁有耐心专门去研究“阿拉贡出场究竟该走五步还是七步”这样的问题?

那么相应的,既然拍给北美观众看,自然要按人家的理解来拍。何况与国内粉丝相比,海外观众对原著的观感也存在较大差异。

或者说得严肃一些,海外读者认为原著并不“完美”,他们批评的焦点主要集中在人物塑造和叙事方面,觉得“角色之间很难找到北美观众习惯的温暖与爱”(Reddit论坛科幻版块意见),此外,长篇的叙事风格让人“读起来缓慢且枯燥”,他们无法理解东方语境下为什么“仇恨”总是占据主题,更无法理解这种仇恨为什么需要让全人类陪葬。

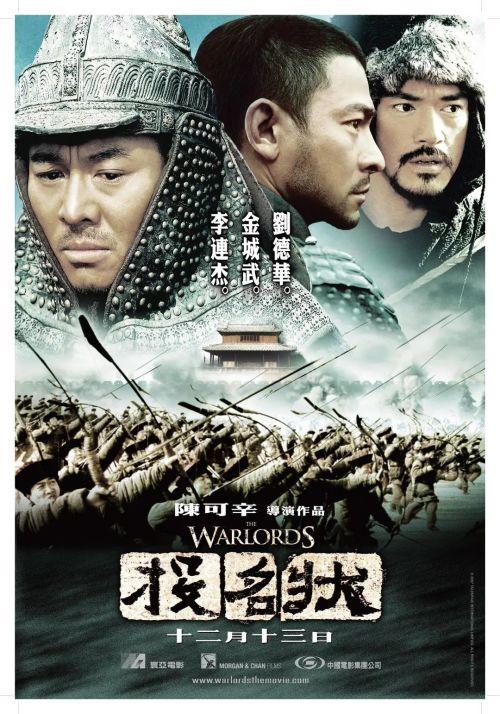

这让我想起当年《投名状》在国外也让许多老外不解:

“你们为什么要通过杀死别人来表达你们的友谊?”

文化差异,三言两句难以诠释。

所以国外观众不在乎原著角色由谁来扮演,他们需要看到的是一个容易理解并代入的故事,只保留基本构架即可。

这与国内观众“忠实原著”的理念不同,内地很多影视剧在“改编”这一块触雷颇多,影视剧主创最头疼的即在于此:

在有限的篇幅里如何讲一个不被人骂的故事?避免一些“原著粉”以近乎偏执的状态发文斥责“违背祖宗家法”?

说到这里,我想应该有人会理解“出海”的掣肘之处——

对文化作品的包容度和理解度,“我们”和“他们”目前依然无法同频。

那么国产《三体》(影剧及动画)待遇会好些吗?当然不会。批评者认定“原著才是最好的”,这可能同样是影版《三体》的创作困境。

真正要展现《三体》宏大的宇宙观,需要非常强大的拍摄条件支撑,包括资金、选角、周期和市场预判。而且作为一个已经读完三部曲的读者,我敢保证真的要按照原著拍的话,我相信大多数观众不会有那种伴随人类文明兴衰的耐心。

同时,我还要阐述一个事实:

国内科幻迷,和手办迷、军事迷、历史迷等一样都是小众群体,他们可能都未必是电影的主要受众,但有趣的是,往往他们对于原著改编这方面在网络上更有“发言权”。

就像我们在看到对《哪吒2》的质疑后,人人可以化身民俗专家和神话研究员同批评者对线一样:

“哪吒出场该走几步?”

其实“五步”还是“七步”都不是问题。

能“出海”把文化影响力扩散出去,那么该走几步走几步。

03

文化输出:需要包容耐心

2024年5月16日,Netflix宣布续订《三体》第二季,作者刘慈欣表示对剧版的创作团队有着最高的尊敬和信念,并称:

“我着手写作的是一个超越了时间和国家、文化、种族的故事,一个强迫我们去考虑全人类的命运的故事,看着这个独特的科幻概念传到全球,获得喜爱,对于一个作者来说是极大的荣耀,并且我期待着全世界新的和已有的粉丝在Netflix发现这个故事。”

因为剧版《三体》返过来读原著的国内外读者都有,有人认为刘慈欣是个崇尚“用精英领导人类社会”的人,也有人认为刘慈欣是个观察人类文明发展的“旁观者”,无论他是什么样的人,作为中国人,他写的作品在海外获得了认可,被拍成了美剧。也许有一天还能看到电影。

此时一些人士可能还会说“我们为什么要让别人认可我们的文化?”然后像面对《哪吒2》遭遇海外差评一样跳起脚来。

我觉得“文化交流”一定是有一个“面对——包容——接纳——融合”的过程。

就像宗教一样,它也有一个本土化的发展历史。一如佛教传入中国后历经千年,被改造得面目全非又光芒四射,进而影响到朝鲜半岛和日本。

影视文化不需要那么长时间,只需要有一定的包容度,包括允许别人改编的空间,更要允许别人有逐渐理解的时间。

外国人见到孙悟空时也许没读过《西游记》,他们可能记得美剧里“大圣”和观音谈恋爱,也可能记得“卡卡罗特”的原型是一只“怪猴子”,这些不影响他们对“猴子”的喜爱。

《三体》也一样,谁来演都可以,只要外国人能读懂原著精髓,“文化输出”的目的就达到了。

所以我很期待《三体》第二季能否继续获得海外观众的喜爱,在一个经过别人加工的故事里看懂作者的思想,并在某一刻赞叹中国人的奇思妙想。

接着在这种巧思中和我们一起“流浪地球”或“大闹天宫”,进而化身“魔童”一起闹海。

前提是我们也要尊重别人的文化差异,也包括我们自己的影视工作者为“出海”所做的一切努力。