本文字数约:3198 字

阅读时间约:5 分钟

本文章节:

01、“高危”的教师子女

02、真正根源不在于父母职业

03、给父母们的家庭教育建议

01、“高危”的教师子女

最近网上流传着一张PPT,据说是北大徐凯文教授关于大学生自杀危机的小样本调查。

图片来源于网络

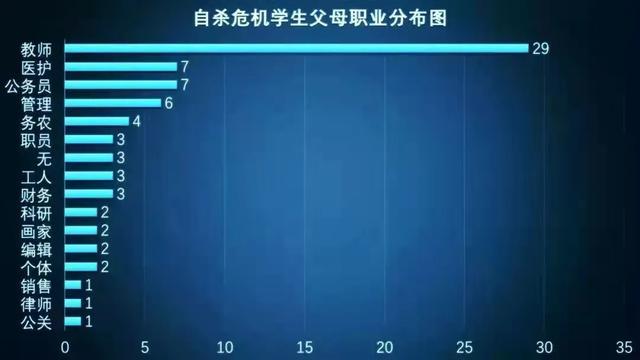

图片显示,在有自杀危机的学生中,父母职业为教师的高居榜首,是第二位的4倍多!紧随其后的是父母职业为医护人员、公务员。

北大徐凯文教授是一名既懂精神医学、又懂心理学的跨学科专家,在精神科临床诊疗和心理治疗中有丰富的经验。他提出的大学生“空心病”受到巨大关注。

这张图是不是出自徐凯文教授的研究,不得而知。但教师子女比其他职业人士的子女更容易出现精神心理问题,这可能是事实。

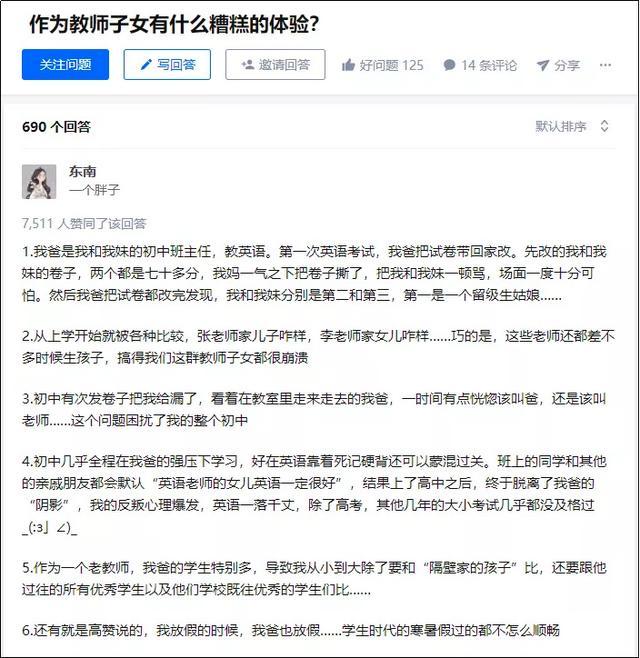

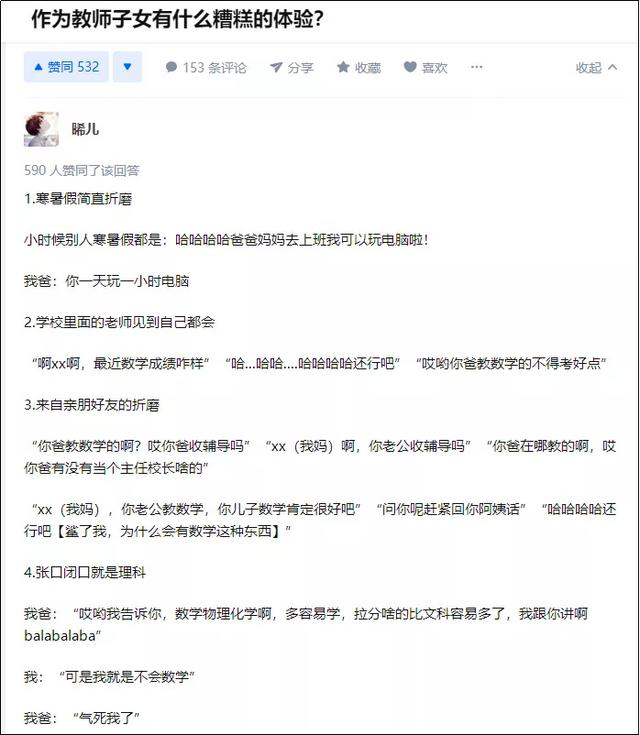

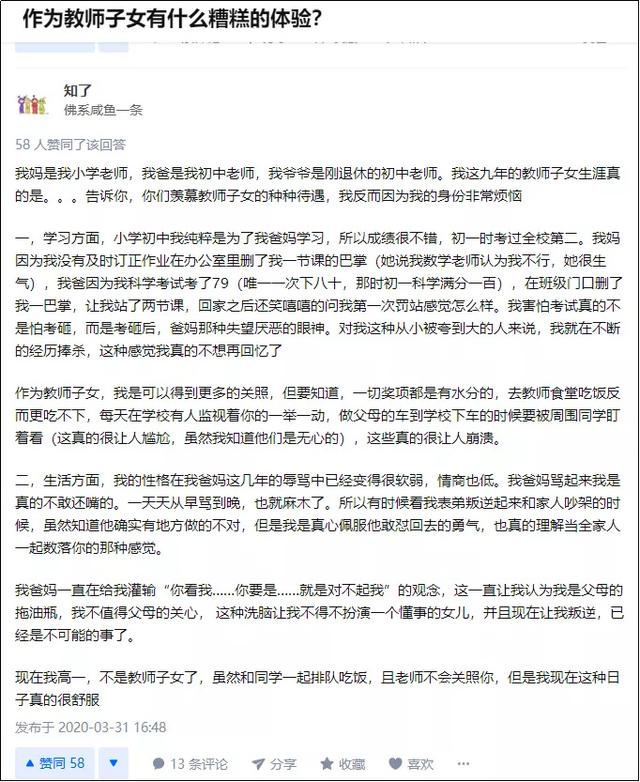

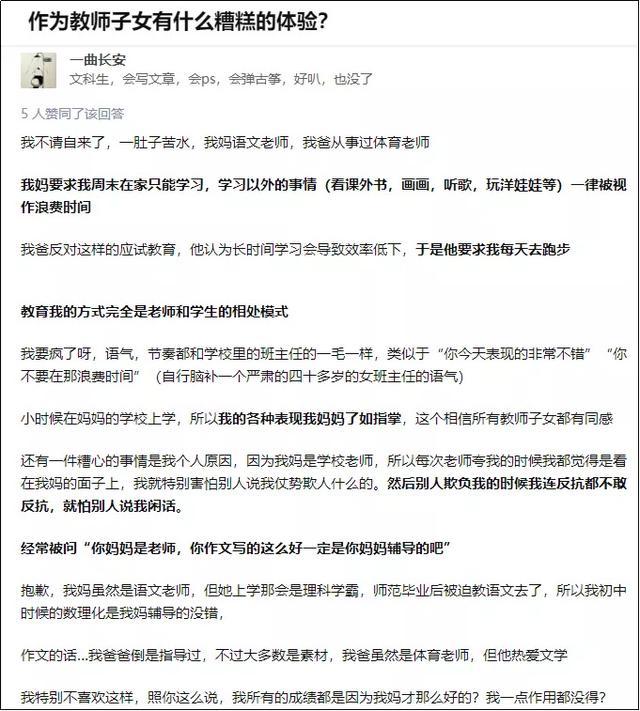

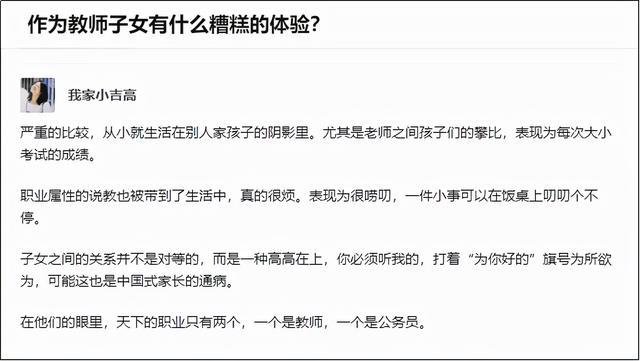

在某社交平台上,有人发帖问:身为教师子女,有什么糟糕的体验?

下面的回答堪称一部教师子女“血泪史”。

图片来源于网络

国内关于自杀学生与家庭因素关系的研究并不少。2017年,国内齐凯教授就曾发表过相关论文,题为《大学生自杀相关行为与不同家庭因素之间的关系研究》。

该研究对芜湖地区8所高校学生共 4585人进行了问卷调查,主要有以下几项结果:

父母文化程度在本科及以上的大学生自杀实施发生率明显高于父母文化程度为大专或高职以下的大学生;

父母职业为教师、医务人员、公务员的大学生自杀实施的发生率,明显高于父亲职业为工人、农民的大学生;

家庭年收入高于10万的大学生自杀实施的发生率,明显高于家庭年收入低于 10万的大学生。

齐凯教授指出,良好的社会支持系统,尤其是家庭成员之间的亲密度是预防自杀的重要因素之一。有自杀行为产生的大学生家庭,家庭教育方式较为专制,这与大学生自杀与父母职业关系研究的结论在逻辑上是一致的。

这可能是由于父母职业为教师、医务人员、公务员的,其学历层次也相对较高,在工作和生活中的自我要求较高,并将这种要求带到家庭教育当中,让子女感受到较大压力,从而发展成为导致子女自杀计划和自杀实施比例较高的原因之一。

对于这些研究发现,心理平台“壹心理”发表了分析文章。

文中认为教师、医务人员、公务员都是高权威的角色,尤其是老师,还提到了“高权威”父母的3个大bug:缺乏关心、过度期待、习惯比较。

02、真正根源不在于父母职业

以上提到的壹心理文章在网上广为流传,阅读量超过10万+,很多人看了以后开始重视科学的家庭教育方式,这有积极意义。但细看文章内容,其实有很多不妥之处。

根据我们多年的多学科精神心理障碍临床心理干预经验,“高权威”的父母不只出现在以上3个职业群体。

那些自身比较优秀,在事业中小有成就的父母都可能比较注重权威,比如白手起家的商人、公司高管、某个领域的专家等等。

越是事业出色父母,如果他们缺乏自我觉察,就越容易自以为是、过度膨胀,对自己的经验和心得深信不疑,在家庭教育中固执己见,在无意中一次次给孩子造成心理伤害。

图片来源于网络

用科学精神心理学的话来说,这类父母有一定的偏执型人格,严重的甚至有偏执型人格障碍,缺乏自我反省能力,对孩子缺乏同理心,所以表现为对孩子“缺乏关心”。

而“过度期待”也不只出现在教师、医务人员和公务员身上。几乎所有父母都“望子成龙、望女成凤”。很多处于社会底层的父母反而更渴望孩子通过知识改变命运,实现阶层跃升,“鸡娃”时也就更狠。

“习惯比较”也是很多父母们的通病。他们本来目的是不想孩子骄傲,希望孩子向“别人家的孩子”学习,不断进步,变得更加优秀。却没有意识到过早地、盲目地与人对比,反而容易令孩子自卑、自我否定,过分好胜和追求完美。

只不过教师群体由于职业特性,经常接触到优秀的学生,参照对象更多,所以在客观上容易更频繁地拿自己的孩子与接触过学生做对比。

所以,父母是老师、医务人员、公务员,孩子更容易出现精神心理问题,这只是数据上的相关性,并不是问题的根源。真正的根源在于父母是否掌握科学的家庭教育方式,是否有良好的自我反省能力。

上述壹心理文章的末尾也提到了这一点:孩子什么样,父母的职业不背锅。但文章却转而把锅甩给了父母的“人格水平”,认为人格水平低的父母,在亲子关系中使用的是“我控制你如我所愿”的权力原则。

这种说法非常不妥,管教严厉的父母不等同于“人格低下”。很多父母其实为国家作出过巨大贡献,是道德操守很高、值得被社会尊重的人。

而“控制”,这种表达方式明显来自于精神分析理论。在中文的语境里,“控制”往往带有自私的意味,是通过操作他人或事物来达到自身的利益目的。当我们说一个人控制另一个人,往往指不怀好意。

可绝大部分父母的初衷都是善意的,他们认为这样对孩子的未来发展最有利。只不过他们的爱是愚昧的爱,用错了方法,好心办了坏事。

所以,对于以上研究结果和一些分析言论,我们要理性、客观地对待。

尤其是教师、医务人员和公务员的子女。如果认为自己有一定的精神心理问题,我们不要过分自责,应看到父母不当教育对自己产生的负面影响,理性归因。

但不宜一味地怨恨、埋怨父母,不宜从“控制”的角度去理解父母的作为,这对解决问题没有丝毫积极意义。如果能更深入一些的话,我们还要看到父母这种教育方式的来源和出处,这往往源于他们自身接受的家庭教育、成长环境和时代背景。

实际上,很多教师子女是心身健康的。而且他们因为较容易获得优质的教学资源,学习成绩更出色,学历更高,步入社会后拥有更大的选择权,更好地实现人生价值。

我们在临床中发现,教师、医务人员、公务员子女得了抑郁症、双相障碍等精神心理障碍后,反而会得益于职业和学历水平的优势,更好地加快孩子的康复。

他们的学习和思维能力较强,能相对更快地接受并掌握科学的精神心理学知识,意识到孩子患病与自己的教育方式密切相关。

他们开始恢复一定的自我反省能力。做出积极的改变与提升,改善亲子关系。

而高学历父母对医疗信息、资源的搜索和整合能力较强,更快找到适合孩子的精神科大夫或心理干预手段。

另外,有的父母确实存在偏执型人格障碍的问题。但人格异常往往是后天形成的,同样可以通过后天的干预去逆转。

所以我们要避免放大这些职业群体在家庭教育中的失误,避免加大他们和他们孩子的心理压力。

03、给父母们的家庭教育建议

最后,给广大父母分享三个家庭教育建议。

不管你们是教师、医务人员、公务员,还是其他职业;

不管你们是能力优秀的高学历、高收入群体,还是平平无奇的老百姓;

这些建议都值得你们借鉴。

第一,不要对自己的教育理念和成长经验盲目自信,不要为了面子和外界的目光而盲目“鸡娃”。

比如教师,千万不要想着“我能教好那么多学生,还教不好自己的孩子吗?”“我自己的孩子成绩都不好,在学校还怎么服众?”

比如管理层人士,千万不要想着“我能管好那么多下属,区区一个小孩我还搞不定吗?”“我那么优秀,孩子那么渣,我脸面何存?”

一旦父母出现这种心理,就很容易急功近利,过分追求表面的效果和成绩,忍不住一再给孩子施压,很容易带来叠加性心理创伤。

图片来源于网络

第二,无论是什么职业的家长,回到家后要及时切换角色,变回理解、关爱孩子的父母。

很多父母完全没有切换角色的意识。

有的将工作作风带回家中,语气严肃严厉,习惯于批评和发号施令,容不得孩子一点差错和反驳。

有的将工作中的负性情绪带回家中,跟孩子抱怨、撒气,甚至把工作上受的委屈发到孩子身上,看孩子哪哪不顺眼。

人们都说家庭是每个人的避港湾,父母是孩子最坚强的后盾。父母应该是最理解、尊重、关爱孩子的人,营造温馨、轻松的家庭氛围。然而很多父母对此没有意识,只是停留在喊口号。

第三,无论孩子现在有没有精神心理问题,父母最好积极学习科学的精神心理学知识。

如果父母能真正地走进孩子内心,孩子遇到解决不了的难题时,愿意向父母敞开心扉;而父母也有能力帮助其解决,并做出积极引导的话,这样的孩子是最幸福的,也最容易实现真正的成功。

就算难以达到这个高度,父母也应该了解孩子的基本心理活动规律,避免对孩子造成叠加性心理创伤,预防孩子出现精神心理问题。

希望读到这篇文章的家长,无论你们从事什么职业,都要回归到科学家庭教育的本身,争取成为孩子的理想父母、良师益友,打破社会对“自杀孩子的父母职业”的固化看法,将孩子的心身健康掌握在自己手中!

#抑郁症# #青少年心理# #精神心理#