你可曾听过比月光更清澈的歌声?谁能让三毛的文字在琴弦上起舞?什么样的歌者能在商业洪流中守护艺术的孤岛?又是什么力量,让一个声音穿越四十年依然纤尘不染?

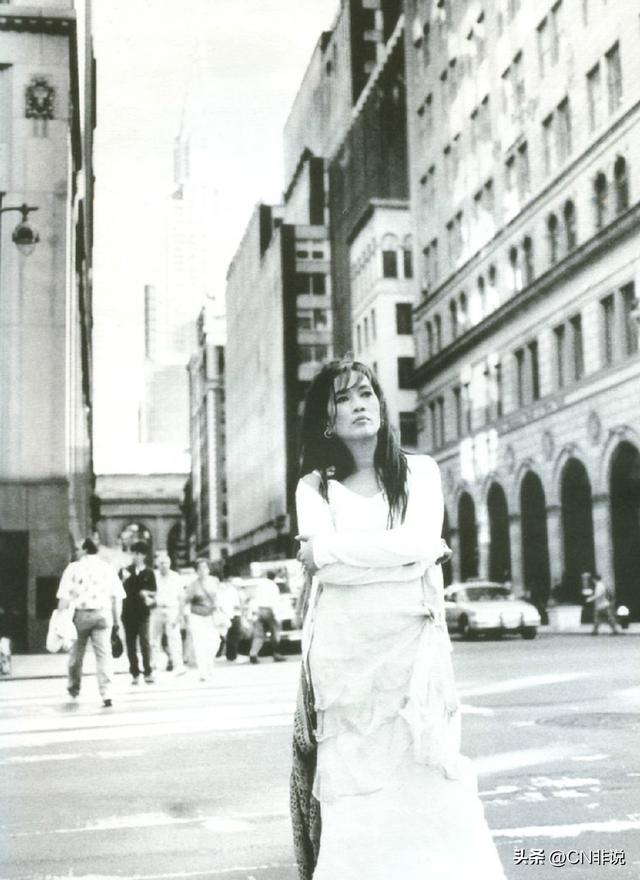

1978年台大考古系的教室里,埋头整理陶片的齐豫或许还未意识到,她即将用这些问题叩开华语音乐史的大门。当这个短发女孩抱着吉他站上金韵奖舞台时,评委李泰祥打翻的茶杯溅起的水花,恰似她日后在乐坛激起的永恒涟漪。

在恩师李泰祥的雕琢下,齐豫将古典声乐技法与流行音乐完美融合。1979年发行的《橄榄树》专辑,让三毛的流浪文字在音乐中重生。同名主打歌《橄榄树》由三毛作词、李泰祥谱曲,齐豫用缥缈的声线勾勒出诗意的远方,成就华语音乐史上最动人的流浪叙事。专辑中《欢颜》一曲,李泰祥将舒伯特的古典旋律重新编配,齐豫的演唱让电影主题曲超越了商业属性,成为永恒的艺术品。

1985年的《回声》专辑见证了三毛、齐豫、潘越云三位艺术家的灵魂共振。当齐豫在录音棚里唱起《七点钟》时,三毛在控制室泣不成声——这是她写给初恋的情书,齐豫的演绎让文字获得了二次生命。而《梦田》中齐豫与潘越云的和声交织,像两股清泉汇成溪流,至今仍在乐迷心中静静流淌。

与罗大佑合作的《船歌》展现了齐豫声音的另一种可能。罗大佑将印尼民谣改编成迷离的都市寓言,齐豫的声线在电子音效中穿梭,既有原始部落的神秘,又带着现代文明的疏离感。这种跨界实验在1997年的《骆驼·飞鸟·鱼》专辑达到巅峰,齐豫首次包揽专辑制作,将西藏梵唱、中东音乐元素融入流行框架,同名曲《飞鸟与鱼》用极简编曲突显声音的戏剧张力,成为世界音乐在华语乐坛的启蒙之作。

相较于同时代蔡琴醇厚如红酒的嗓音,齐豫的声音更像拂过经幡的晨风。蔡琴擅用低音区营造故事氛围,齐豫则在高音区开辟出空灵的意境维度。当蔡琴在《恰似你的温柔》中低吟浅唱时,齐豫正在《你是我所有的回忆》里用美声唱法挑战流行音乐的边界。这种艺术追求使她的作品常游走在商业与艺术的钢丝上,1998年为《天浴》配唱的《欲水》获得金马奖最佳原创歌曲,却因过于先锋的编曲引发争议。

鲜为人知的是,这位"不食人间烟火"的歌者始终背负着人间温度。2009年李泰祥罹患帕金森症,齐豫暂停巡演全程陪护,在病房轻声哼唱《橄榄树》唤醒老师的记忆。2014年她将珍藏的演出服悉数拍卖,所得500万元全数捐给儿童公益项目。近年来淡出歌坛的她,仍在云南山区建造音乐教室,用行动诠释"歌者"二字最本真的含义。

比蔡琴更空灵,比王菲更早觉醒。当橄榄树遇见船歌,也便开启了一个歌者与时代的音乐对话录。

纵观华语流行音乐史,齐豫创造了独特的"诗乐共生"体系。她让三毛、郑愁予、余光中的文字长出音乐的翅膀,用声音搭建起文学与大众的桥梁。从苏打绿主唱吴青峰到歌手谭维维,无数后辈从她天籁般的吟唱中汲取养分。当我们在选秀节目听到选手翻唱《橄榄树》时,那穿越四十年的纯净声线,仍在解码这位天籁歌者为华语音乐创造的更多可能。