想象一场关乎民族国家命运的激烈社会文化运动。事实上,运动的展开是如此地激烈,不断刺激着现代知识分子的爱国心与道德感,并近乎决绝地把他们从书斋中召唤进广阔的社会,将其命运与国事民瘼、民族存亡紧密相连。但是,它又是如此地激烈,以排山倒海之势撕裂了社会制度、日常生活与价值观念,却没有建立起清明、公正的社会政治基础,更没有能力为失去传统的现代人提供心灵的庇护和澄明的人生意义,以至于苦闷与迷茫一时成为了时代的精神症候。正是在这样的大变革时代,身处其中的个体,尤其是那些敏锐的、满怀热忱的理想主义者一方面要承受政治压力,另一方面必须面对从传统走向无数种现代价值的困惑性选择,同时还须思考如何在混乱无序中专心治学,最终找到生活与精神的锚点。这场运动正是横跨清末民初的中国现代化浪潮。也正是这样一个大时代,让知识分子的专业性与公共性、社会行动与价值取向、内心矛盾与心灵归属都成为不可回避的问题。

孙郁教授的这本《鲁迅与国学》正是对上述问题的正面回应。全书没有采用“启蒙主义”“反传统”“革命”等笼统且具有本质主义倾向的术语,而是从鲁迅这座现代革命的灯塔切入,在详细论述他对金石、考古、中国传统哲学等的研究和批判上,勾连起整个时代的精神气质与心灵状况。全书带着质疑精神,用历史材料说话,“把凝固的世界搅动”,重写一部“鲁迅与传统”的叙事。在这部叙事中,可以看到,那个充满战斗精神的鲁迅在对国故的现代化解读中诞生与成长,从一个精神上的浪漫主义者蜕变成冷峻的、成熟的理想主义者。而他与传统割舍不断的联系——在理智和认知上向往着西方和“新”,却在情感和精神上浸润在国故与“旧”中,也让其自我认知和“历史中间物”的社会定位更加暧昧。读毕全书,鲁迅受惠于国故的地方大致有三个方面:治学的“术”与“道”、个人主义与人道主义辩证互补和反抗绝望的战斗性哲学。

《鲁迅与国学》 孙郁著 商务印书馆 本书入选中国出版集团2024年度好书榜

治学的“术”与“道”

新文化的原点性问题,其实不单在于“新”,更在于该以什么样的眼光和视角去面对国故、审视旧的遗存。五四前后那一代人是创造神话、激情飞扬的一代,他们要重估一切价值,要在旧的废墟上建立起一座新的信仰大厦,因此不难理解他们试图废除汉字并用世界语代替的冲动和进行文学改良的主张。但书中指出,他们没有意识到,“语言其实也是一种文化记忆,倘使缺失了百年的记忆,诗意与哲思都会有所减少。文明是绵延性地发展的,不是断崖式的决裂可以解之”。后来的文化进程也不断证明,启蒙的激情固然有历史的合理性,但问题往往出在“革命的第二天”,当文字革命遭遇了现实生活的固执抵抗和习惯的遗传时,注定会反噬自身,给知识分子带来难以抵消的苦闷。

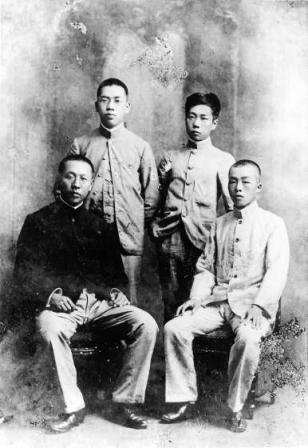

1903年鲁迅(后排右)与许寿裳(后排左)摄于日本东京弘文学院。

鲁迅在这个问题上有着超越时代的审视,他不是那种将新和旧进行简单二元对立的激进主义者,而是在踏实的治学中实现中西、新旧的融会贯通的实践者,从而将国学中的审美精神、积极的文化心理因素变成自己的“暗功夫”。换言之,当他循着历史的脉络去寻找失落的遗产时,也是在不断丰富自我,在还原历史面貌的同时开启一条新的健康之路:“新的生活来自于旧的遗存的清理、挖掘、利用,倘若能够古今会通,择其优者而用之弃其劣者而行之,那么不仅复兴旧绪可期,创造合理的人间文明,对后起的一代也非梦想。”这正是鲁迅治学的逻辑起点:从研究国故出发,回应当代问题,最后开启自我创造的道路。

断发照 1903年摄于日本

书中论及鲁迅留给北大的遗产、对新学人的质疑、对章太炎的夺舍、对新知和国故的辩证认识的几章,集中讨论了他治学的“道”。如何向古代提问,如何向当下提问,这两个问题像是鲁迅治学“椭圆”中的两个焦点。“取今复古,别立新宗”是他对这两个问题的问答。“取今”是指摄取异域的思想文化来丰富自我,这在鲁迅的翻译工作和对存在主义的接受中鲜明地体现出来;“复古”不是指教条地恢复古代的政治或文化,而是回到被遮蔽的古代文明形态中;最终的目的是释古为今用,整合不同的文化资源,创立出新的审美意识、精神指南和评价标准。鲁迅主张多研究学问,毕竟,没有知识和学问支撑的行动往往是鲁莽和盲目的,虽然可以暂时麻痹痛苦,但必定会带来更多的虚无。但是,对学问的探寻也不应该滑向学海的深处,从而失去“知识人的担当和与现实对话的勇气”。鲁迅找到的“道”,是一种处于思考与行动之间的辩证之道,也注定是一条孤独和充满荆棘的道路。

具体来说,鲁迅反对学衡派一头扎入故纸堆里、毫无批判精神的国学研究,更不满于自由派文人和京派作家为了艺术而艺术的审美主义倾向和个人趣味。象牙塔里的研究在鲁迅看来过于温吞和学究,无法“直面惨淡的人生”和“正视淋漓的鲜血”,这可能也是后期兄弟失和的部分原因。毕竟周作人后期走向了闭户读书,开始营造自己的园地。而在鲁迅看来,知识分子万不可只做书面层次的思考,更应该深入生活和现实斗争,即使在现实中四处碰壁,也毫无怨言。

鲁迅(后排左一)、周作人(前排左一)与爱罗先珂(后排左三)

“道”确立,那么应该如何治学呢?孙郁老师在论及鲁迅的金石和考古学研究、汉字改革的难题、新文体确立的几章中,详细回答了这个问题。概而言之,鲁迅的治学之“术”大致可以总结为以下三点:

一、人文思想研究的社会学想象力。即透过纷繁多样的社会现象,捕捉背后相互交织的结构性体制,将个人的境遇与公共议题联系起来,从而细察个人与历史之间复杂互动的张力。在讨论鲁迅对魏晋文人的研究中,孙郁老师指出:“(鲁迅认为)古代文人生活,吊诡的一面颇多,文学的各种形态折射出社会的多面性与难以言说性。生死之辨与荣辱之别藏着无量之苦,而文本造成了一种假象。虽然超脱之人颇多,但背后是有社会利益集团的博弈在的。文人的笔下,悠然的部分多是幻影,谁也难以摆脱残酷政治的影响。”如果只是看到魏晋时期人的觉醒和文的自觉,就是将政治历史文学化了。政治与文学之间存在着对抗与协同、制约与反抗等复杂的关系。这种透过现象看到背后政治社会运作的能力,恰恰是新文化运动中许多学人所缺乏的。

二、鲁迅向来是从实践中推导出治学之理论,而非从理论中演绎出僵化的治学模板。面对汉字改革的难题,当许多新学人还停留在空喊口号上,对到底采用世界语、古语、白话文、拼音、拉丁文的问题争论不休时,周氏兄弟已经自觉开始了试验性质的翻译实践,且往往是以直译的翻译手法和异化的翻译策略,通过增加汉语衔接手段和白话文修辞,“撕裂母语的表达,给汉语注入新鲜的血液”。历史证明,鲁迅的实践不仅促进了汉语的现代化转型,也实现了其开启民智的功能。

三、反思、创造和保持开放的杂感。从鲁迅的治学兴趣,已足以窥见他斑斓驳杂的精神底色。鲁迅的文体创新创意性地将多种修辞、历史研究、神思、复杂的艺术理念、翻译、外来语都编织到文章写作中,从而形成了独具特色的杂文创作。所谓“杂”感,不仅是以独特性对时代进行反抗与诘问,更是对自己的反思与消解,实现冷峻和油滑的并存,“于无所希望中得救”。这种包容并蓄的治学精神使得他的文体“一腔多调,一影多形,在狭小之处见苍茫世间”。这三条治学原则共存于鲁迅的思想之中,合力编织出一张缠绕、幽深的知识谱系网络。它们助力着鲁迅不断进行学术和精神的探索,并在此过程中保持自我反思。这正如艾略特所言:“我们将不会停止探索,而所有探索的终点,都将抵达我们出发的起点,并第一次理解了这个起点。”

鲁迅收藏的汉画像《建鼓舞》。鲁迅在北京十余年间,在辑校古籍、搜求墓志、造访古迹、保护古物等方面用力颇多。他是以世界眼光审视传统文化遗产,在古籍整理、金石校勘、文集编纂、小说史和文学史撰述等方面均有开创之功。

个人主义与人道主义的辩证互补

鲁迅从国故中找到的,不仅是治学的“术”与“道”,更是从故土人士的影子里,从他们的生活方式与精神实践中找寻到了安身立命的价值根基。新文化运动的激进性在于,它在打破了一切旧有的文化、政治、伦理意义系统的同时,也不可避免地质疑了一切新方案,不论这种方案是启蒙的、革命的、无政府主义的,还是人道的、个人主义的。正如许纪霖在研究五四时期的两代知识分子时指出,如果以鲁迅、胡适为代表第一代知识分子的困境是卡在新旧两套价值观之间,经受着名实分离、思想行为分裂所带来的内心折磨与自我厮杀,那么新一代以冰心、朱自清为代表的知识分子则在眼花缭乱的各种新知面前茫然无措、无所适从。

他们首先发现了超人般的个人主义。精神上的纵欲带来了解放和清醒,此我——活生生的、感性的、独特个体被照亮,可大部分人没有超人般的意志和维系神话幻觉的情感持久力,更承受不住自由的重负与枷锁,于是在虚无中走向了逃避自由;人道主义的出现似乎暗含着弥合知识分子与大众隔膜的可能,可对“众”的强调又消灭了个性,让舍我其谁的浪漫主体急剧萎缩。其实,人道主义与个人主义是硬币的正反两面,两者相互辩证、相互调和,共同塑造着知识分子与大众之间的关系。鲁迅早在《文化偏至论》一文中就提出了“立人”的观点,并一举把国民性批判主题上升为现代文学的母题之一;他同时也注重世俗的感觉和远离道德、启蒙话语的日常情感与形态,对哀怨、灰暗的普通人生饱含热泪,不断书写传统礼教下底层人民的精神麻木。《鲁迅与国学》的研究创新点则在于,它清晰地指出,鲁迅的启蒙主义不单来自于尼采的超人哲学和西方的现实主义文学,他也在国故研究中发现了这两种精神,并同时将其纳入自己的精神体系。

鲁迅的个人主义是在批判中国传统哲学的基础上形成的,但需要注意的是,鲁迅反对的从来不是《论语》中的孔子或儒学,而是原始哲学的负面流变,即教条化、符号化的儒教和礼教。后者早已经被严重单一化,其间缠绕着主奴意识、森严的等级思维和官本位倾向,成为了封建专制主义消灭个性和培养奴性的借口。最为重要的是,居于儒教意识核心的仁义、中庸和忠君思想已经成了一种路径依赖和僵化的现实秩序,让人们安于对权力无条件顺从又充满了卑怯意识,严重限制了现代人的创造力,更削弱了他们直面黑暗、扫除邪恶的勇气。问题的关键在于,他们在这样一个万般僵死和政治残酷的世界中不合时宜。鲁迅之所以选择非孔和非儒的道路,根本还是在为饱满的生命力和反抗的个人精神扫清“障碍”。在不断与儒家审美精神和道德伦理拉开距离,并不断逼近魏晋文脉、庄子精神和佛学的过程中,鲁迅发现了个人主义的三个层次。

鲁迅的个人主义的第一个层次来自于魏晋风度,即在反对礼教的过程中生发出来的个性解放和崇高理想主义。如李泽厚在《美的历程》中指出,魏晋文人的写作表面看上去颓废、悲观、消极,有着宿命论和人生虚妄的色彩,但背后折射出来的“是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋”。知识分子在回避了黑暗的政治斗争后,可以依靠的只有那无穷无尽的精神本体和审美意识。这正是鲁迅从魏晋风度中所发现的最为重要的遗产。人的觉醒还反映在文的自觉中,虽然鲁迅深知古人的无奈与心酸,但他依然欣赏那种“飘逸而不空幻……雄奇而暗含幽思”的诗文,并自觉将其运用到自己的杂文创作中,最终形成了个性鲜明、语言犀利的文风。在对庄子的另类叙述中,鲁迅将个人主义推进了一个层次,当他带着尼采的气质剖析庄子的文脉时,看到的就不再是形而上的虚空、遁世的逃避主义和自欺欺人的自恋,而是道德化语言本身的虚妄和背后的权力斗争,是身处现实但依然能与现实拉开距离的轻盈、峻急和随意。他很清楚,中国学人研究庄子的时候,很容易进入虚幻、超脱的自由之梦中而对现实交白卷,并以此警示自身,精神的超脱应该永远根植于深厚的现实体验,否则只会走向虚妄。佛学思想为鲁迅的个人主义增添了分量和超越性,在佛学中,他看到了精神突围的可能性。如果说庄子和魏晋风度为自我立法,那么鲁迅对佛学的兴趣则让他的个人主义有了道德合法性。佛学提倡苦行和大爱,前一种在鲁迅那里体现为生命悲苦的意识,后一种则转化为对人间的爱和对人性之美的欣赏。

正统哲学中蕴含的往往是精英知识分子的价值取向,而作为世俗精神集大成者的小说、野史和戏剧则是鲁迅朴素人道主义的精神养料。作为“小”学,小说和野史较少受到大一统观念的限制,也因此保留了更多的温度和生活细节,折射出区别于士大夫的审美色泽。鲁迅在研究古小说、古戏剧和杂著中看到了日常烟火,看到了“古人的矛盾和无所用心处的隐秘”,从而实现对人情世故的另类洞悉,生活的真义和民间的底色也由此弥漫出来。在《中国小说史略》中,他表现出了对人之情、人之欲的极大包容和好奇心,也看到了生活的闲逸、灰暗和幽微之处;他批判早已经程式化的旧戏,推崇要么展现民间疾苦、要么鬼气缠绕、要么弥漫着强烈热辣味道的绍兴乡土戏;他在野史史料的钩沉中发现了神异之力,由此发展出自己沉郁悲怆的曲笔风格。当然,鲁迅不会对这些“俗”文学全盘接受,毕竟其中深藏着许多封建迷信和恶趣味的东西。最大的问题就是古代小说的审美基本上是贴地爬行的,精神所指往往停留在享乐、长生和放纵的世俗白日梦中,缺少能够飞升起来的形而上的超越性。而解决这个问题的钥匙正是那丰富多维的个人主义精神,两者互联,编织了鲁迅复杂的精神之网。

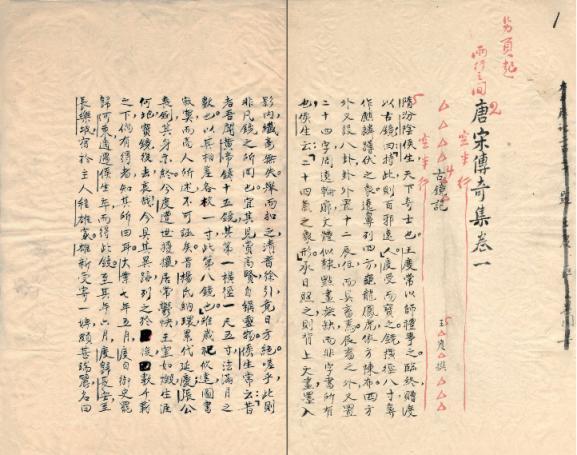

鲁迅手书《唐宋传奇集·古镜记》。作为冰山之下的“暗功夫”,传统文化是其知识结构的重要组成,也是理解鲁迅与其作品的重要方法论。

反抗绝望与希望的政治学

再伟大的思想也要与坚硬的现实发生碰撞。浪漫的个人主义者对无限有着强烈的渴望,他们永不停歇地在追求新感觉、新刺激,把自身无限膨胀并拓展到他人和社会之中。而现实往往是有限的、收缩的,理性过度飞升必然会带来同等剧烈的绝望,要么就此沉沦,要么继续战斗,显然,鲁迅选择了后者。汪晖指出,鲁迅的精神结构中存在着一种持续性的紧张:“鲁迅对个体生命荒诞的形上感受,对个体生存意义的探求……(以及)深沉的恐惧、孤独、绝望、惶惑引导他超越自身,到现实中找寻并否定造成人的悲剧处境的根源,而这种‘找寻’本身便是对个体生命形式的自由选择,便是对个体生存的‘绝望’的反抗。”这意味着鲁迅战斗精神最深刻之处,不在于通过国学研究回应现实,也不在于反抗外部的各种枷锁,而在于通过否定自身,否定绝望与希望,拒绝一切现成的答案,走上孤独的创造之路。这一点在鲁迅晚年对墨子的研究中最明显地体现了出来。

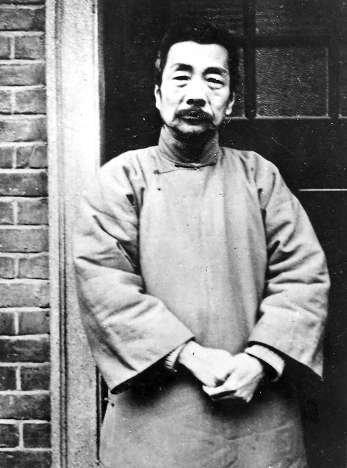

晚年的鲁迅先生。鲁迅晚年深受墨学影响,创作小说《非攻》,称赞墨子忘我的牺牲精神。从古人世界重新发现今人的思想资源,是鲁迅一直做的工作。重写墨子,与其说是对于墨子的回望,不如说是向改造社会的革命者的致意。

儒家学说擅长为社会建立成体系的伦理准则和探寻过去的智慧,且因为看重个人与他人关系的入世倾向,在处理现实问题时多以温和谦逊的态度避免冲突;道家学说遁入虚幻之境,追求精神上的愉悦和超脱,也基本回避了现实问题。在鲁迅看来,“唯有墨子是直面眼前危机的人,没有空谈,亦不逃逸,梦幻之影被其坚毅的目光里的现实体验代替了”。墨子的精神中有三点格外受到鲁迅的推崇:一是隐忍与苦行的生活态度,这是与他自身不断否定自我的坚毅相吻合;二是底层意识,鲁迅的个人主义再张扬,终究是落在对平民的关爱之上;三是革命性,墨子敢于挑战主流价值,直陈利弊。这三点的综合便是一种个人道德和社会责任的平衡,是一种在现实战斗中检验所有思想方案的觉悟。这种战斗性意味着不仅要回应时代精神,更要自我反思,热切关注社会上的弱势群体,最终加深对社会和自我的理解。反抗绝望的精神代表着从书房中的沉思走向切实的行动和选择,它不是早期乐观昂扬的启蒙主义激情与无限的希望,也不是碰撞现实后的绝望,而是意识到,“绝望之为虚妄,正与希望相同!”

1933年2月17日鲁迅与宋庆龄、萧伯纳等摄于上海宋宅的合影(左起:史沫特莱、萧伯纳、宋庆龄、蔡元培、伊罗生、林语堂、鲁迅)

当希望与绝望都被否定后,剩下的只有行动和创造了,正是在此意义上,鲁迅创建了希望的政治学——“希望本是无所谓有,无所谓无的,这正像世界上的路,世界上本没有路,走的人多了,也便有了路。”此刻,一个成熟的理想主义者诞生了,他不是站在混乱的时局和传统的废墟上,嘴里说着“现代国家”“理想”等大词,而是坚实地活在这土地上,质疑和否定所有现成的、僵化的传统,悬置所有的宏大叙事和整体性解决方案,拒绝一切先验的意义和既定的框架,并以一种决绝的政治主动性去尝试所有的可能,投身到一切具体的联系和生命体验之中,寻找各种别处的生活,毫无怨言,脚踏实地,以自己的生命能量引导新行为和新观念,从而构建起一个新的、自由的公共空间,借此点燃所有知识分子心中的希望,引导他们参与辩论、积极行动,最终合力推动中华民族的现代转型。正是在此种意义上,孙郁老师在全书的第五章中高度赞扬了鲁迅和孔子:“孔子在动荡的时代,寻找着个体与世界的和谐之阵,以暖意照亮着世界。他在不得志中表达的阔达胸怀,以及高洁的操守,乃儒学里迷人之所。鲁迅在黑暗的时期,建立的是受难者解放的精神灯塔。在无路可走的地方,如何有自己的精神秩序,与受难者同呼吸、共命运的选择,孔子告诉我们的不多,倒是鲁迅以不畏的精神反抗虚妄与苦难,在否定自我中,确立了人间的正道。”

整体而言,《鲁迅与国学》不仅是一本史料翔实、论证充分的学术研究,更是一本饱含热情的知识分子精神史。孙郁老师采用点面结合的方式,展现了一个从国故研究中诞生的成熟理想者形象。如果今天对国故的探寻、对知识分子专业性与公共性的论辩、对现代文学的重新发掘依然意义重大的话,相信阅读这本书会给你答案和启发。(本文作者为浙江大学文学硕士)(责任编辑:孙小宁)

来源:北京晚报·五色土

作者:李恩