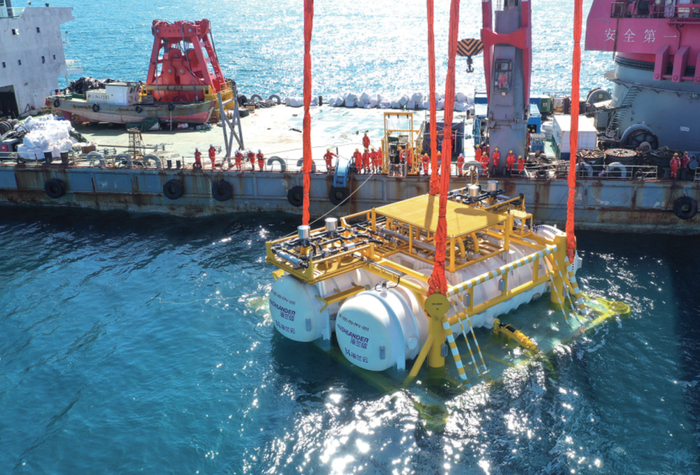

2022年12月中旬,海南陵水,海底数据仓入海 (王存福/摄)

2022年12月中旬,海南陵水,海底数据仓入海 (王存福/摄)互联网数据中心由于高耗能、高耗水等资源消耗特性,长期困扰着行业发展。在“双碳”背景下,如何绿色升级,提高能效,提高可再生能源利用率,是数据中心行业可持续发展的关键。

近期,全球首个商用UDC(海底数据中心)项目在海南省陵水黎族自治县开机运行,为解决高耗能、高耗水等问题带来了新的突破口。据悉,陵水示范项目还将承担起验证相关商业模式的重任,为根植于蔚蓝海洋空间的数据中心带来无尽的想象空间。

3月31日,海南(陵水)国际数据港规划发布会暨海底数据中心首舱下水仪式在海南陵水举行。本次活动以“启动蓝色新引擎,赋能国际数据港”为主题,会议期间举办了系列活动,包括海南(陵水)国际数据港规划及政策推介、全球首个商用海底数据中心下水、陵水重点项目集体签约仪式、海底数据中心客户签约等。

海底数据中心吊装入海瞬间

海南省大数据管理局局长董学耕、海南省工信厅副厅长闫肃、海南省科技厅副厅长周桔、陵水黎族自治县委书记吴海峰,陵水黎族自治县政府县长罗桦以及省委网信办、省发改委、省资规厅等厅局相关负责人,中国电信、中国移动、中国联通、腾讯云、深圳数据交易所、京东方科技、国信证券等基础电信企业、互联网企业、金融机构、合作伙伴代表和相关行业专家代表出席本次会议。

01

落户陵水

近期,在海南省陵水黎族自治县英州镇清水湾靠海一带区域,海南海底数据中心项目(一期)岸站、海兰信海洋科技展厅和海兰云机房等基地正在加紧建设。距离岸线几公里开外,一艘作业船正在对海底数据舱进行入海安装和维护。

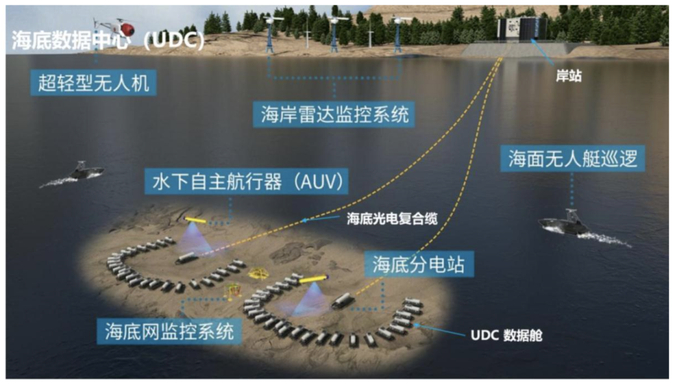

UDC由岸站、水下中继站、水下数据终端和海缆组成,岸站承载电力、网络接入和中央监控等设施,水下中继站是负责电力及网络分发、控制和回传的中间接续水下设施的统称,水下数据终端则集中放置电子信息设备和水下设施。其中,水下中继站和水下数据终端部署在指定目标海底。

这个项目的核心装备海底数据舱呈圆柱形罐体状,可保证舱内恒湿、恒压和无氧的安全密闭环境;重量达1300吨,相当于1000辆小汽车的重量,罐体直径达3.6米,与空间站天和核心舱相当,是目前全球最大的海底数据舱,结构设计寿命为25年,应用水深超30米。

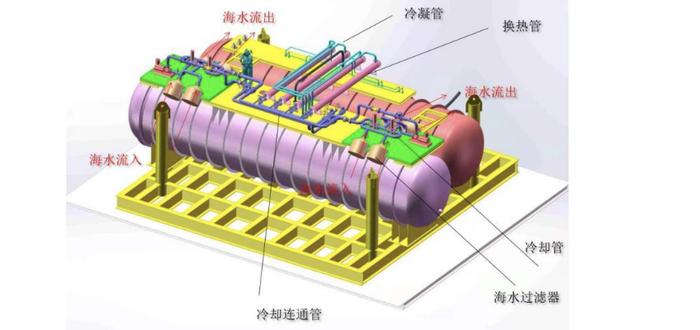

UDC采用重力热管原理,利用海水作为自然冷源,总体能效较传统机房能效提升60%。

陵水县自然资源和规划局局长苏军表示,该项目作为海南省自贸港数字化建设的“新基建”创新示范工程,是“海南省 2022 年重点(重大)项目预备项目”,已被纳入《海南省超常规稳住经济大盘行动方案》和《海南省海洋经济发展“十四五”规划》。

此前,承建方深圳海兰云数据中心科技有限公司联合国家海洋环境监测中心,对海底数据中心建设海域进行全岛筛选。最终,项目落户陵水。

02

业务“下海”

深圳海兰云数据中心科技有限公司是海兰信控股(以下简称海兰信)的子公司。海兰信董事长申万秋称,陵水项目的主要优势体现在低耗能、省资源、省资金;可在沿海发达城市海岸部署,实现低延时;舱内惰性气体的密闭环境,可提高IT设备的安全性和可靠性;基本没有土建,可模块化部署,不存在机架空置情况,与海上绿色能源可实现多能互补。

海兰信在UDC领域的探索,可追溯到三年前。其在2020年完成对加拿大深海装备公司OceanWorks收购之后,便在国内启动UDC技术探索;同年11月,在珠海完成了第一次小试样机测试,单舱PUE值(数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源的比值)仅为1.076,达到微软同等技术指标。专业环评机构出具的环评报告显示,该方案对水流下方3米内仅产生小于0.2摄氏度的温升,对海洋环境友好。

紧接着,在2021年5月至8月,海兰信联合中国电信海南公司在海南省澄迈县进行了第二次测试,将运营商提供的IT业务拉“下海”,实验结果证明其网络效能属于互联网数据中心最高级别,可以承载对延时性、互通量要求最高的业务。除了PUE指标外,UDC在WUE(用来表征数据中心单位IT设备用电量下数据中心的耗水量)、土地资源占用、服务器失效率、交付周期和碳排放方面较陆地数据中心亦有着独特的优势。

据海兰信相关技术人员介绍,陵水项目计划分三期完成。第一期(2022-2023年)为示范开发工程项目,首期计划布放3个海底数据中心模块,共6个舱体,总投资2亿元;第二期(2023-2024年)为规模化开发项目,预计将完成合计30个舱体的建设,预计总投资规模将达到12亿元;第三期(2025年-)为商业化推广开发项目,将完成合计100个舱体的建设,预计投资规模将达到约56亿元。

03

商业模式扩容

作为数字经济底座的数据中心产业,将进入新一轮爆发期。与前几年快速成长不同的是,数据中心产业高耗能、高耗水等资源消耗特性已受到社会关注,不少地方近年来纷纷出台了相应的限制政策。

《海南省海洋经济发展“十四五”规划》提出建设海南海底数据中心,布放100个数据舱,并逐步建设以海底数据中心为核心的综合性海洋新技术产业园。全球首个商用UDC示范应用项目,正好响应了这一政策的要求。目前,陵水项目一期客户已经确定,它们是海南电信、商汤科技和光环新网,分别代表电信运营商、人工智能和第三方IDC运营商这三个不同应用场景。二期将重点开拓头部互联网和超算客户。长期来看,海南自贸港全岛封关运作后,将迎来大量的离岸数据中心需求。

作为UDC首批客户之一,中国电信海南公司总经理李云庄说,中国电信和深圳海兰云数据中心科技有限公司于2021年5月签订海南UDC示范项目合作协议,落户陵水的首个海底数据舱将用于部署中国电信天翼云海南海底媒体存储节点、CDN节点以及海南省国资专属云资源池,打造专属海底数据中心的天翼云平台,共计可提供800G网络带宽能力,5200vCPU、17000GB内存和8.68PB云存储等计算存储网络能力。

申万秋表示,除现有的托管服务以外,接下来会推出服务器租赁、海底云空间和云算力租赁等商业模式,对于海外市场、军方市场和互联网头部企业,也可采用更灵活的代建代维等合作模式。

“UDC是陆地数据中心的补充而不是替代,定位于低耗能数据中心的细分赛道,在特定地域发挥价值,具有高行业壁垒的特征。海底数据中心项目目前的劣势表现在海底单舱布放的用船成本高,但随着规模部署和运维,成本将显著降低。”申万秋说。

04

破解行业困境

中国工程院院士邬贺铨认为,UDC这种硬核科技值得鼓励和支持。

当前,数据中心发展面临较大的挑战,机柜密度不断增加,给机柜的热量管理、电源分配和安装迁移等方面带来难题。邬贺铨认为,创新模式的UDC,将数据中心部署在海底,利用海水的巨量流动、稳定温差为服务器散热,这种“自然免费的不间断冷源、无压缩机/冷却塔制冷”的优势,能解决现存的很多问题。同时,UDC在灾备场景下有着独特的价值,特别在防火、防洪和防台风方面。

人类对数据的需求越来越强,数据中心对能源的消耗也越来越大,困境如何解决?

业内对UDC的探索一直没有停歇。近年来,谷歌、微软、脸书和腾讯等头部企业纷纷对数据中心行业节能降耗开展了探索,围绕充分利用自然冷源、向可再生能源大幅度靠拢,已是共识。

UDC的探索始于微软2015年启动的纳迪克项目。2020年9月,微软宣布项目验证成功,服务器在海底、密闭惰性气体环境中工作的可靠性是陆地机房的8倍。

中国工程院院士倪光南认为,相比于陆上数据中心,UDC省电、省地、省水,绿色环保,总成本具有明显优势。UDC对岸上土地占用极少,没有冷却塔,运营过程中每年每个机柜可以节约200立方米的水资源;并且,UDC对海洋的利用不是排他性的,布放的海域既可以包容海洋牧场、渔业网箱等生态类项目,又可以与海上风电、海上石油平台等工业类项目互相服务。因此,UDC是陆海统筹、生态用海和集约用海的综合实践。

05

海洋新贡献

目前,我国沿海地区集聚了全国超过45%的人口和近60%的GDP。业内普遍认为,UDC不仅节省土地,还在靠近用户和降低延时等方面具有独特价值。对时延要求不高的业务,可以按照国家“东数西算”引导政策,放到西部地区的数据中心去处理;但沿海发达地区若发展自动驾驶汽车等需要数据精准同步的产业,数据反馈时间延长哪怕1毫秒,都可能造成严重后果。

UDC将数据中心放置在沿海城市附近的水下,可实现更快速流畅的网络服务。对于东京、新加坡、上海和深圳这一类沿海超大城市,UDC价值尤为突出;如果沿着“一带一路”海域投资建设UDC,可为国家“一带一路”建设提供深远意义的支撑。

2021年底以来,国家发改委工信部等部门先后印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》《“十四五”工业绿色发展规划》等文件,鼓励探索利用河湖、海洋等优势资源,建设利用自然冷源散热的数据中心,充分发挥气候水文和地形地貌等自然条件天然优势,因地制宜促进数据中心节能降耗。

海南省、广东省和山东省等地制定海洋经济发展“十四五”规划,也都提出要促进海底数据中心研发及建设。

邬贺铨表示,东部沿海地区,特别是经济发达的长三角、粤港澳大湾区和渤海经济圈等,可以考虑做算力平衡、热数据的陆海统筹尝试,充分利用海洋可再生能源,把海洋能源转化为海洋算力,在能耗和能源方面双管齐下。

中国工程院院士蒋兴伟认为,海洋经济数字化转型潜力巨大。全球60%的人口居住在离海岸200公里以内的沿海地区,海洋经济占据经济总量的重要部分。在建设海洋强国的时代背景下,海洋大数据以新基建和海洋科技创新作为驱动力,是高质量发展的重要内容,对管理决策具有重要支撑作用。

苏军表示,UDC的建设将为我国实现“双碳”目标提供新方案,为陆海统筹及立体用海提供新思路,为“东数西算”战略工程提供“陆数海算”新补充,为“海洋经济+数字经济”创建新赛道,为我国绿色低碳发展作出海洋新贡献。

延展阅读:

海底数据中心(Underwater Data Center,UDC)是将服务器等IT设施安装在海底密封的压力容器中,用海底复合缆供电、并将数据回传至互联网的数据中心。

海底数据中心的概念是在微软2014年时员工头脑风暴活动ThinkWeek中被首次提出的,贡献这一想法的是在美国潜艇上服役过三年的云计算基础设施与运营的高级研究项目经理SeanJames,项目的原理是将数据中心服务器装入防水的容器中并放入海底,利用寒冷的海水带走服务器工作中产生的大量热量,以此达到冷却的目的。

同年微软启动代码“Natick”的海底数据中心项目,2020年完成项目试验。

微软首次进行UDC实验的数据舱:

海底数据中心位于海平面之下、利用海水作为自然冷源,可将产生的热量通过冷却系统散入海水中,具备“高算力低功耗”的属性。

除可提供通用型数据中心业务外,在面向云服务、GPU超算、AI智能计算、区块链等新技术应用场景时更具优势,同时可为数字货币相关产业发展提供绿色配套基础设施。

海底数据中心示意图:

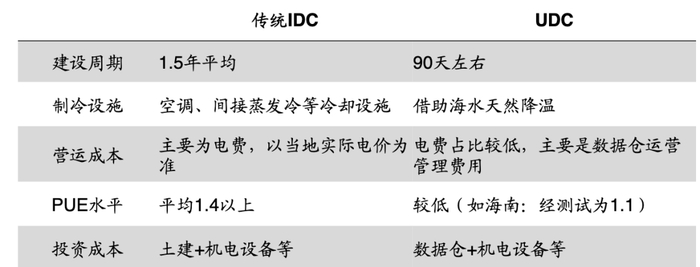

海底数据中心和陆上数据中心对比

当前UDC商业化可行性已得到充分验证,与陆上数据中心相比在能效方面优势显著。

制冷系统的节能是IDC节能的关键环节。相较于传统IDC,UDC通过与海水进行热交换进行冷却,无需额外部署制冷系统,营运成本具有明显优势。

海底数据中心可以认为是一种特殊的液冷方案,与陆上数据中心的液冷方案相比,无需考虑土建和楼板承重因素,也无需建设为液体降温的冷却塔,不断流动的水资源是天然冷源,并且能够节约淡水资源。

海底数据中心冷却系统:

资料来源:《海南海底数据中心项目环境影响报告书(征求意见稿)》

资料来源:《海南海底数据中心项目环境影响报告书(征求意见稿)》相比传统的陆上数据中心(IDC),具有明显的省电、省地、省水、绿色以及成本优势。

从成本方面来看,单千瓦TCO(建设成本+运营成本)比同等规模陆地数据中心低15%-20%左右。岸站占地极少,对土地的占用只有陆地数据中心的五分之一;没有冷却塔,节约大量的水资源(200立方米/机柜/年)。从可靠性方面来看,微软Natick项目的服务器故障率仅为陆地数据中心的1/8(罐体内为惰性气)。

传统数据中心与海底数据中心的对比: