文|李玲

编辑|李玲

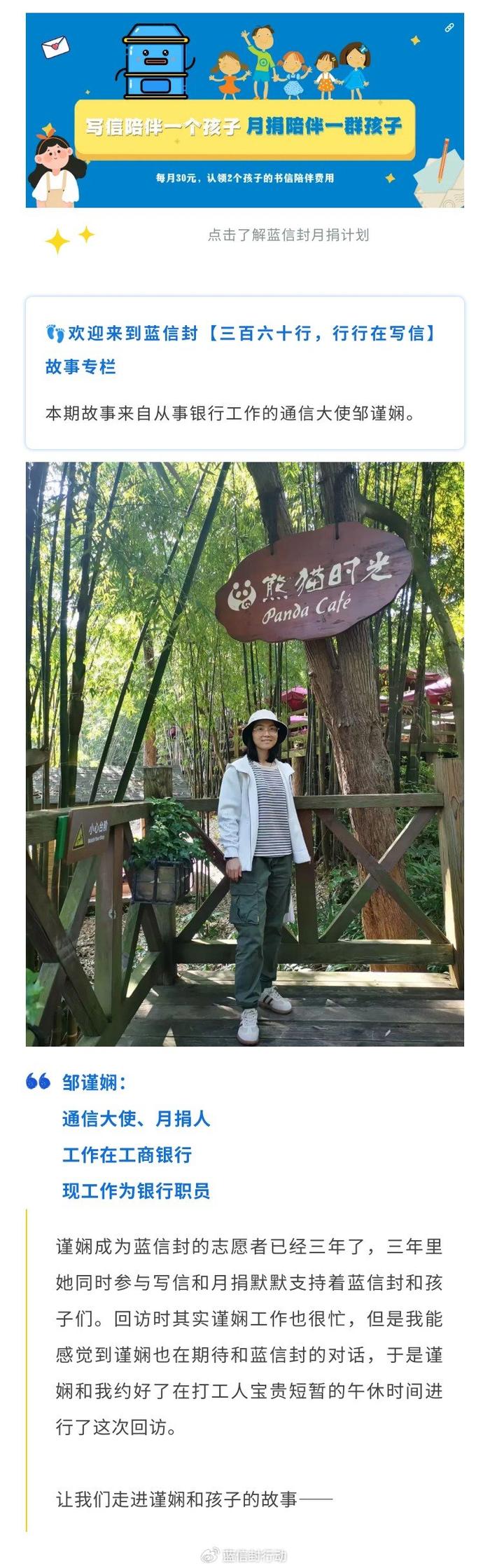

图|邹谨娴

小时候,我生活在一个不大的地方,家里条件还算不错,可我却是一名留守儿童。那时候,“留守儿童”这个词还未被明确提出,直到后来当这个词出现时,我才意识到自己是一名留守儿童。

这段经历不能说是糟糕到了极点,但它确实在我的内心深处留下了一些无法填补的空白。在成长的过程中,我也渴望父母的陪伴和关爱。但我非常理解我的爸爸妈妈,也理解生活的艰难和无奈,知道父母是为了家庭而努力工作。或许在固有的观念和认知中,留守儿童的常态是孤独和无助,但我回顾我的过往,或许正是这样的一些经历,反而使我逐渐形成了坚强和独立的性格,才得以成为今天的我。

我所学的专业属于师范类,对教育心理学有一定的认识。我经常思考,如果能够参与到他们的生活或者学习当中,让他们感受到更多的爱和关注,那将会是一件多么美好的事情。

个人的力量虽然微薄,但只要持之以恒,总能带来一些改变。我希望能够通过自己的努力,呼吁更多的人关注到留守儿童这一群体,为他们创造一个更加美好的成长环境。

如今,我在金融行业工作,工作繁忙且强度大,但我还能应对自如,也拥有一些闲暇时光。我特别愿意持续学习相关的心理知识,期望能助力更多留守儿童健康快乐地成长。渴望通过自己的行动,让这些孩子长大后成为有自爱能力的人。

一次偶然的机会,我从朋友的朋友圈那里知晓了蓝信封,它陪伴留守儿童的方式深深地吸引了我,在这个快节奏的时代,可以拿出小部分的时间,记录下一些事情和感受的同时,还能陪伴孩子,让他们尽可能在人生的道路上,少走一些弯路。就抱着这样的想法,我毫不犹豫地成为了通信大使和月捐人。

在与孩子们通信的过程中,有一个格外开朗的小朋友给我留下了极为深刻的印象。基本上都是她主动开启话题,向我抛出各种各样的问题,牵引着我与他交流。说实话,我不太善于描述自己的生活,也不太会主动发问,但她的积极热情使得我们的通信顺畅无阻。

有一次,她在信中跟我分享他在学校里的趣事,说她在运动会上跑赢了很多同学,那股子自豪劲儿透过文字都能真切地感受到。还有一次,她跟我倾诉她和小伙伴闹矛盾后的烦恼,字里行间满是失落。这些信件内容让我仿佛走进了她的内心世界,真切地感受到她的喜怒哀乐。在帮助、开导孩子的同时我也能和孩子共同去分享自己的一些过往,给孩子提供相对更为平坦的路径,减少她在生活中所遇到的磕磕碰碰。

我特别喜欢能帮到别人的这种感觉,哪怕自己的作用也许不大,但只要能给对方带来哪怕一点点温暖,我都觉得足够了。我深知,对于留守儿童来说,一点点的温暖和关注,都可能成为他们内心深处的一道亮光。

除了写信,我还参与过其他公益活动。比如在支付宝或微信上看到的相关项目,我都会贡献自己的一份力量。我之所以积极参与公益,是因为在三年前,家庭曾遭遇变故,父亲生病时,有许多的好心人都主动的伸出了援手,让我深深感受到温暖和善意。让我知道了在自己有能力的时候,也要去对他人伸出援手。

这一年半的公益经历,让我收获满满。它不仅给了我陪伴乡村孩子的机会,也让我在城市紧张忙碌的工作和生活压力中,找到了一片宁静的心灵港湾。我清楚地知道,就是在帮助他人的过程中,也会让我看到自己存在的一部分价值,知道每个平凡而普通的人也可以为世界做一点事,哪怕这个作用微乎其微,但我依然愿意为此付出。正所谓,爱出者爱返,福往者福来,意思是你用爱来对别人,别人也一定用爱来回报你;你用自己的金钱、智慧等去帮助别人,付出你的福报,将来得到的也是更大的福报。在给予的过程中,我收获了内心的满足与成长。我会始终坚持下去,用自己微薄的力量,为更多的人带去温暖和希望。

也很欢迎,同为蓝信封志愿者的你,分享自己的故事、职业、专业,为孩子提供更多元的视角去看待这个世界。

公益不是一个人做很多,而是每个人都做一点点。