万峰湖红椿码头 张霆 摄

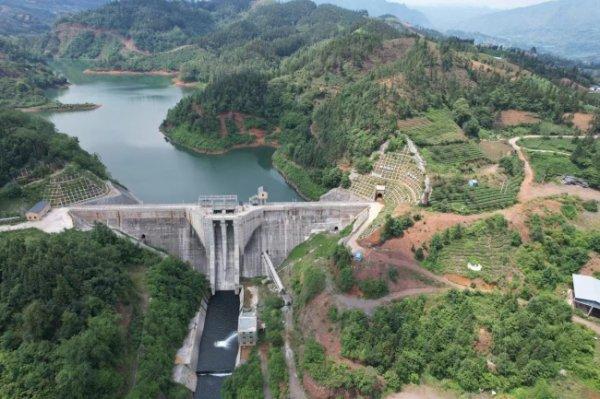

万峰湖红椿码头 张霆 摄 普安县白水水库 通讯员 谢雷 摄

普安县白水水库 通讯员 谢雷 摄群山叠翠,碧水蜿蜒。在黔西南州这片土地上,水是生命的源泉,更是生态的底色。

近年来,我州以“水安全、水保障、水生态”为核心目标,构建起“水源涵养优、供水保障强、水网布局精、水质达标稳”的现代化水治理体系,实现全州地表水水质优良率、县级及以上集中式饮用水源地水质达标率“双100%”,走出了一条“生态保护、绿色发展、民生改善相统一”的发展路径。

筑牢水安全屏障,重点水源工程惠民生

我州以重点水源工程建设为抓手,将水源涵养能力提升作为水务工作的首要任务。依托国家重大水利工程,建成马岭、木浪河等大中小型水库168座,蓄水库容8.3442亿立方米,形成“蓄引提调”联动的区域性水源网络。

其中,普安县白水水库建成后,不仅解决了江西坡镇、茶源街道等5万余人的饮水难题,更让县城供水从单一依赖甲金水库变为“双水源”保障,供水稳定性大幅提升。

册亨县纳桥水库、新花水库的建成,让冗渡镇、八渡镇的集镇及周边村寨告别了季节性缺水困境,惠及2.6万余人。晴隆县西泌河水库自2018年向县城供水以来,年供水量达510万立方米,彻底终结了城区“吃水难”的历史。

册亨县新花水库总库容402.9万立方米,不仅满足4900人的饮水需求,更灌溉农田1.16万亩,助力当地特色种植业发展。

安龙县龙洞水库建成后,覆盖洒雨镇6000余人的饮水及6070亩土地灌溉,为农业规模化经营提供了坚实支撑。

此外,部分水库还兼具发电功能,如晴隆县西泌河水库年发电量达2500万千瓦时,在保障民生用电的同时,为地方经济注入绿色动能。

……

一座座水库如明珠般镶嵌在群山之间,输水工程如血脉般贯通城乡,不仅解决了历史性缺水难题,更让清泉润泽千家万户。同时,通过优化水资源配置,我州构建起多源互补、丰枯调剂的水网体系,为乡村振兴和产业发展注入源源不断的“水动能”。

守护水生态底线,绘诗意栖居美丽画卷

以“最严格水资源管理制度”为纲,我州划定水资源开发利用红线,强化取水许可、用水定额和节水评价,推动用水方式向集约高效转变。

2024年全州用水总量控制在7亿立方米以内,万元GDP用水量较2020年下降13%。通过创建县域节水型社会,推广农业节水灌溉、工业循环用水,让每一滴水都物尽其用。在这里,“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的理念深入人心,发展与保护的平衡之道在实践中熠熠生辉。

水生态文明建设,既是对自然的敬畏,亦是对文化的传承。我州将布依族等民族“逐水而居、敬水惜水”的传统智慧融入现代治理,实施了河湖生态缓冲带修复、湿地保护、生物多样性保育等工程。

以万峰湖、北盘江大峡谷为核心,构建“一湖两江多湿地”生态格局;实施石漠化治理、坡耕地整治等工程,筑牢喀斯特“生态屏障;建立黔桂跨省流域补偿机制,万峰湖区水质从Ⅳ类提升至Ⅱ类;贞丰县纳窑河科学治理,实现了从“黑臭水体”到“清水绿岸”的转变,成为贵州喀斯特地区水生态修复的典范。

万峰湖畔,退渔还湖后的碧波倒映青山;马岭河畔、纳窑河岸,生态护岸、亲水步道与湿地景观带相映成趣;水与城共融、水与人共生的场景,成为“山水黔西南”的生动注解。

凝聚治水合力,河湖长制书写全民答卷

我州以河(湖)长制为抓手,创新推出“河长+检察长+警长”协作机制,建立跨省(黔桂)跨州(市)水环境联防联控体系。全面推进万峰湖综合治理,努力提升水质水平,实施“清网行动”与生态补偿双轨并行。

从“有名”到“有实”,从“单打独斗”到“多元共治”,我州深化河湖长制改革,构建起“党政主导、部门联动、群众参与”的治水格局。

各级河长常态化巡河问诊,民间志愿者化身“河湖卫士”,“清四乱”“清河行动”让河湖焕发新生。

如今的南盘江、北盘江,水鸟翩跹、鱼翔浅底,一条条“幸福河湖”串联起百姓的幸福感和获得感。

科技赋能精细治理,智慧水务绘就未来图景

从峰林峡谷间的山泉淙淙,到千家万户中的清流涌动,当传统水务插上“智慧”翅膀,我州的水治理迈向“云端”。

目前,全州建成水库大坝安全监测和雨水情监测系统,119座大中小型水库实现雨水情在线实时监测;建成水旱灾害防御系统,构建“四预”工作平台;以小流域为单元开展山洪灾害防治精细化调查;重点河流断面生态流量监测体系实现数据实时在线监测;水土保持监测体系完善,建成水土保持监测站点1个,实现卫星遥感动态监测。

通过构建智能监测网络、大数据分析平台,流量变化实时可知、供水调度精准高效、洪旱风险超前预警。从水源地到水龙头,从河道到灌区,数字化手段让水资源管理更科学、水生态保护更智能,为绿水青山筑牢“数字屏障”。

水网纵横交织守护江河安澜,智慧系统精准调度每一滴水、生态红利持续释放乡村振兴动能……站在新的起点,我州正以“滴水穿石”的韧劲,将“生态水”转化为“发展水”“幸福水”,奋力书写“水清民富”的新时代答卷,让一江碧水成为高质量发展最动人的底色。

作者:通讯员 邵文静