作者:刘三解

俗话说“在家靠父母,出门靠朋友”,反观刘邦,“父母靠不住”,“岳父靠不住”,唯有朋友萧何、樊哙、夏侯婴靠得住,加上刘邦的眼光和胆量,才有了从“零到一”的“沛公”和沛县“三千”子弟兵,这也算是刘邦创业的“第一桶金”,“帝业”的起点。

那么,他的从“一到十”,靠什么?

一

对于刘邦的成功,他自己、臣子还是后人的总结有一堆,但无论是“功臣功狗论”、“人杰得而用之论”还是“不吝惜爵赏论”,都是刘邦已经成为汉王之后,有功名爵禄驱使,名臣猛将得而为用的故事,那也就是个“从十到二十”的过程,讲得是君王之道,放在秦始皇身上也一样适用。

在刘邦的人生传奇之中,最重要的阶段,并非这个。虽然这是从“个体经验”出发最津津乐道的部分,因为最有代入感,也不需要费脑子,就可以做“总结历史经验”的切入点,但是,中国历史上的成功者,“功夫”往往都不在明处,而早有“伏笔”。

“从一到十”,恰恰就是刘邦人生传奇的“伏笔”。

因为今天的文章是“谈人”,所以开篇就把刘邦具有三项特殊能力和一项旁人难比的特质摆出来。

先说能力:

(1)秦朝亭校长出身,武猛有力,熟悉战阵,简言之,本人非常能打;

(2)壮年为吏,对秦制非常熟悉,与“秦吏”可无缝对接,有治政能力;

(3)少年学书,青年游历,有学有术,见识广博,并非井底之蛙。

刘邦编造“赤帝子杀白帝子”故事,用心深远,在沛县起兵之初,以一县之地的“沛公”祭祀“兵主蚩尤”及张“赤帜”的雄心勃勃。

这是“见识”、“野心”,敢当沛公,则是“胆量”,得萧何、曹参、夏侯婴这样的“县令史”为助,且是最核心的支持者,相当于“沛县”和“三千子弟”都是他们哥几个的“陪嫁”,后来又收纳“郡卒史”周苛、周昌进入核心圈,都说明,刘邦的行事风格与“秦吏”很投契。

这些都是“水面上”的,还有“水面下”的,前人其实已经有所关注,比如刘邦的“楚人”背景,或是吕氏家族的支持等等,但是如果对刘邦的“创业”经历进行全景式地回顾,就会发现,还有一个独一无二的“特质”,那就是——身兼“楚”、“魏”的出身,这不是秘密,却又独一无二。

刘邦好楚歌、楚服,这在《史记》中有不止一处记载,起兵之后用“楚制”,响应陈胜的“张楚”政权,也史有名载,但是,刘邦家族祭祖是以“梁巫”为主、荆巫、秦巫、晋巫,也就是在“宗社”的意义上,刘邦家族是强调“梁人”传统的同时,身兼“楚、秦、晋”。

如果他只是个郡县小吏,这些能力和特质毫无用处,用来谋生也很难摆脱自己和妻儿亲自下田的境遇,纯属“屠龙技”。

无独有偶,刘邦的妻族吕氏出自“单父”,单父县地近定陶,又位于丰邑之北,与刘邦的出生地相距不远,更重要的是,定陶作为战国时代重要的城邑,原属于宋国,齐、魏、楚灭宋后,属于齐国,在五国伐齐后,归属于秦国,先为穰侯魏冉的封邑,后入秦为“陶郡”,自公元前274年(秦昭襄王三十三年)此地属秦。

至公元前265年,穰侯魏冉罢相回归陶邑,当年,魏国即攻占了“单父”,至迟到公元前243年(当年魏安厘王与信陵君死),陶郡全数入魏。

也就是说,最远是公元前265年,最近是公元前243年,吕氏家族由“秦人”变成了“魏人”,到公元前225年,秦灭魏,再次由“魏人”变成“秦人”。

长则40年,短则18年,吕氏家族也是身兼“魏、秦”。

这是不是也是刘吕联姻的理由之一,我们不得而知,只能指出这个事实的存在。

而能确定关联的事实是,在《史记》、《汉书》的“功臣表”中明确写明汉国建立前“从起”地点的列侯中,有:

单父:3人;(秦砀郡,魏地)

砀:13人;(秦砀郡,魏地)

方与:1人;(秦薛郡,楚地,见杨宽、缪文远引《战国策》认为,公元前235年,留、方与、铚、胡陵、砀、萧、相已由魏入楚)

丰:10人;(秦泗川郡,楚地)

杠里:1人;(秦东郡,魏地)

横阳:1人;(秦砀郡,魏地)

胡陵:1人;(秦薛郡,楚地)

颊:1人;(秦颍川郡,韩地)

亢父:1人;(秦薛郡,楚地)

留:4人;(秦泗川郡,楚地)

陈留:1人(《汉书》作:留);(秦砀郡,魏地)

啮桑:1人;(秦泗川郡,楚地)

沛:16人;(秦泗川郡,楚地)

岐:1人;(秦砀郡,魏地)

宛朐:2人;(秦东郡,魏地)

下邳:1人(仅张良);(秦东海郡,楚地,张良出身应为韩地,不计入)

薛:8人(丁复,《史记》作邺,应有误;革朱,《史记》作:丰,应有误);(秦薛郡,楚地)

阳武:1人(张苍);(秦三川郡,秦地)

阳夏(或栎阳):1人;(秦陈郡,楚地)

柘:1人;(秦陈郡,楚地)

昌邑:1人;(秦砀郡,魏地)

另有萧何(秦泗川郡,楚地)、夏侯婴(秦泗川郡,楚地)、吕泽(秦泗川郡,楚地)、吕释之(秦泗川郡,楚地)、周昌(秦泗川郡,楚地)、雍齿(丰,秦泗川郡,楚地)、郦食其(陈留,秦砀郡,魏地),见“世家”、“列传”。

总数共:77人

以战国时国别分:

楚地:50人(含不确定1人);

魏地:24人;

韩地:2人(含张良);

秦地:1人。

以郡别分:

泗川郡:37人;

砀郡:21人;

薛郡:11人;

东郡:3人;

陈郡:2人(含不确定1人);

颍川郡:2人(含张良);

三川郡::1人。

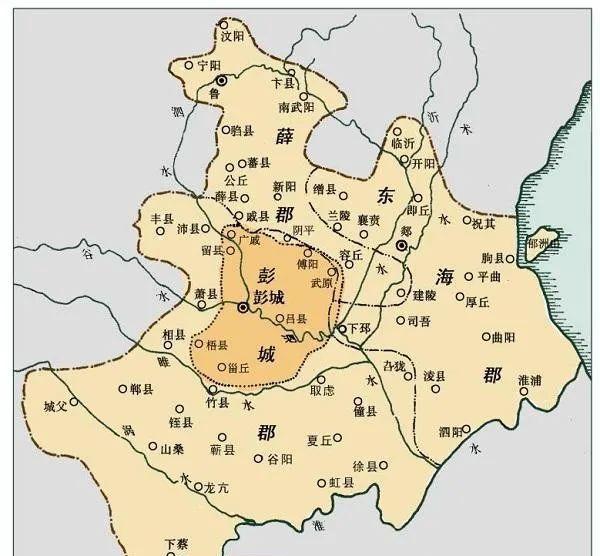

图中的红色部分是楚汉战争中彭越的“游击区”,而这个范围恰恰与上述统计中刘邦集团的列侯“从起”的区域大致重合(缺丰、沛、薛),当然,如果能以更有层次的制图来表示,就会发现,沛、丰、砀、薛,恐怕会红得发紫。

秦县总数今不可考,以《二年律令·秩律》中所记录“汉县”(不含分封诸侯国)计,约有270或271个县、道、邑(见周振鹤:《二年律令·秩律》的历史地理意义,《学术月刊》2003年第1期),4比270,比例约为1.48%,如果计入齐、楚、吴、赵、代、燕、梁、淮南、琅琊、淮阳、常山等诸侯国的辖县,则这个比例远低于1/100,甚至会接近1/200。

为什么会是这里?

二

要解答这个问题,就必须深刻剖析刘邦集团的权力结构和发展脉络,真相藏在细节中。

在沛县跟随刘邦的“绝对核心”团队,人数最多,超过20人,“丰邑”出身的功臣列侯,虽然绝对数不少,达10人以上,却距离刘邦“物理距离”和“心理距离”较远,有可能长期为王陵的部下。

也就是说,刘邦集团的“核心力量”,即掌握3000子弟兵的沛县、丰邑“元从”,就有30多人,但却并不能视作一个“山头”,而是“大山头”之中有“小山头”,只不过,沛县从起的“楚人”有20个左右,具备对丰邑“小山头”或称王陵“小山头”的绝对优势。

这也是刘“主”王“客”的关键。

这也奠定了刘邦集团的“基础结构”,即以《墨子·号令》中“县守兵”为单位的“二元体制”并行:

(1)主—客;

(2)吏—卒。

主客关系,是刘邦以“县公”身份为“主家”,而从属“名士”和“势力”以“客”的身份加入该团体,“客”的身份又有不同,有“名士”和“势力”、“客卒”三种:

(1)名士,如萧何、周苛、周昌、郦食其、张苍等文吏;

(2)势力,如王陵、张良,也以“厩将”为名,从属并有独立性;

(3)客卒,没有“客”之名,却从属于“客”的“卒”。

吏卒关系,是刘邦以“县公”身份为“城守”,所统属的“家吏”和“吏卒”:

(1)家吏,如曹参、樊哙等以中涓、舍人职位从起的部下;

(2)吏卒,如队率、卒等职位从起的部下。

丰沛出身的列侯,“家吏”身份者最多,“客”次之,“吏卒”最少,恰恰说明了刘邦集团的“治理结构”是以“家吏”担当秦军中“士”的角色,借以冲突决荡,所以“功”多;而“客”则随行作战,某些特殊情境担任“特将”率领别动队,如张良就因为体弱多病“未尝特将”;“吏卒”则是“屯军”中“屯卒”的角色,跟随精锐突击的普通士兵,正符合秦军的身份分级体系。

此后,直至刘邦入汉中称王,刘邦集团经历了几个阶段(红字为有记载列侯“从起地”):

第一阶段:独立势力,自起兵至丰邑叛魏,进攻未果;(二三千人)

地点为:沛、丰、方与、胡陵;

官职为:客、中涓、舍人、职志、队率、卒(另有一悼武王郎中冯无择,或为刘邦称王后吕泽“将兵先入砀”时从起于“丰”,或为先归“丰邑”者)。

第二阶段:景驹部下,自投奔秦嘉至攻克砀,再攻丰;(得五六千人,合至九千人)

地点为:萧、留、砀、下邑;

官职为:客、中涓、舍人、门尉、执盾队史、执盾、卒、厩将、户将、越将、慎将。

第三阶段:项梁部下,自投奔项梁至项梁在定陶被杀;(益卒五千、五大夫将十人)

地点为:薛、兰、虞、济阳、户牖、雍丘、辕戚、东缗、栗、啮桑、东阿、濮阳、蕲城、都关、定陶、宛朐、临济、寿张、卷、开封、狐父、祁善置、亢父、柘;

官职为:客、中涓、舍人、特将、连敖、户卫、越将、越连敖、卒,(睢阳令,蔡兼以睢阳令从起阿)。

第四阶段:怀王部下,以武安侯、砀郡长北上略魏地(并刚武侯军四千余人);

地点为:阳城、杠里、成武、栗、昌邑、高阳、陈留、开封、白马、曲遇、阳武、轘辕、缑氏、尸北、亳南、横阳、安阳、岐、长社、宛陵、颍阳、阳翟、郟;

官职为:客、舍人、将军、骈怜、卒、军匠、(周勃为襄贲令、夏侯婴为滕令、曹参为戚公、另有楚封诸侯:王陵为襄侯、戚鳃为高武侯、陈武为刚武侯)。

第五阶段:怀王部下,以武安侯、砀郡长西进至武关(以二万人攻峣关,诈作五万人);

地点为:犨、宛、丹水、胡阳、析、郦、武关、穰、旬关;

官职为:无。

第六阶段:怀王部下,领军降秦王子婴,大军“至霸上”。(十万人,号称二十万)

地点为:峣关、蓝田、芷阳、霸上;

官职为:无。

经过初步整理材料可知,第一阶段至第四阶段,是刘邦集团逐步吸纳“新鲜血液”进入的时期,而第五、第六阶段,虽然刘邦所部获得了极大地扩张,“将吏”却并没有同期增加,能够在日后受封列侯的一个都没有,而在“功臣表”仍存在一些“汉元年”之后从起的“将吏”,也就说明这不单纯是资历问题,而是在以“将”为单位的刘邦集团中,这两个阶段中略取的郡县在组织中的参与度较低。

反过来细究各个阶段中的“将”的扩张,实际上与几次大变化有关:

(1)沛县起兵,丰邑驻守,有三千人左右;

(2)攻克砀地,收兵六千,合九千人左右;

(3)薛县归项,增兵五千,合一万四千人;

(4)略定魏地,收罗各部,刚武侯四千人,郦商四千人,合二万二千人,另有陈狶部、彭越部、皇䜣部、武满部从行(或即为“梁邹孝侯武儒”,不确定)不知其数;

之后兵力虽有极大扩张,“将”的规模却是相对稳定的,主体就是上文中提到的:

沛、丰、砀、薛。

从组织架构上,也可以很清楚地看到,刘邦集团的编制方式一直到称“汉王”前基本没有改变,尽管刘邦的身份发生了很大的变化。

第一阶段至第三阶段,刘邦的身份一直只是“沛公”,也就是“县公”,属于楚政权下属的一个“将军”;第四阶段至第六阶段,刘邦的身份升迁至武安侯、砀郡长,后者可任命砀郡内的“县令”、“县公”,也可统领辖区内的“楚国”列侯。

这种变化,并没有触动刘邦集团的组织形态,仍是以“主客关系”为主,“吏卒关系”为辅。

中涓、舍人的“家吏”角色,延伸到《墨子·号令》中已有出现的“城守”职称“门尉、执盾”,只是在第三个阶段,于薛县接收项梁派出的十位“五大夫将”和五千士卒之后,才开始出现新的职名“连敖”,而这个领兵规模,“将”实为“五百主”同级,而“连敖”应为“将”之下主管“客卒”的“队率”级别的“楚制”军职,

至于“厩将”、“特将”,则一为“客将”,一为“别将”,“特将”含义前人考证甚多,不多赘述,而厩将的概念,下文将会详解,不过他们不同于“越将”、“慎将”、“户将”的性质却是确定的,“越”、“慎”为以地域、民族称谓冠名部队,如“楼烦将”即为善射之楼烦统领,而“户将”则与“户卫”相辅相成,即主守门户的护卫,《汉书·百官公卿表》中汉代郎官即有此职名。

由此可见,刘邦集团在入汉中前,从未变更过其以“家吏”为直属队,以“将吏”统领不超过500人规模的士卒为羽翼的军事形态,简单地说,从未改变过以刘邦本人为核心的“个人关系”的聚合方式。

而这个组织形态,恰恰与刘邦集团特殊情况相匹配,在很长一段时间里,他不是“王”,甚至不是“侯”,对于脚下的任何一块土地都没有“天然”的权利,更对任何一个下属都不具备“绝对”的权威,楚人有楚王,魏人有魏王,直到他灭亡了秦朝,以汉社稷替代了秦社稷,才算成了“秦地”的汉王。

在这之前,他什么都不是,他只是刘邦。

三

反观项梁、项羽起兵时,采取了严整的“大将、裨将、校尉、候、司马”体系,制度严谨,又将吴中豪杰纳入了军事体系之中担任将佐,其正规化塑造是走在“前面”的。

那么,是不是项氏集团比刘氏集团更有优势呢?

答案是,先进、正确的,未必是合适的,在秦朝的制度残躯上争天下,刘氏集团的“办法”已经够用,且正好够用。

因为本质上,刘邦只是刘邦,项羽也只是项羽,在建立“家天下”的旅程中,两个“臣族”的起点并无二致,区别之在于,能否“得人”,详见《汉书·张陈王周传》中张良劝谏刘邦不要立“六国后”的第七条理由:

且夫天下游士,离亲戚,弃坟墓,去故旧,从陛下者,但日夜望咫尺之地。今乃立六国后,唯无复立者,游士各归事其主,从亲戚,反故旧,陛下谁与取天下乎?

项羽应该也是为了这个原因,才在立国之初,即杀死了“义帝”,理由就是他联络杀死“义帝”的诸侯王有三个:临江王共敖、衡山王吴芮和九江王英布,前二者受命,最终将“义帝”杀死在郴县的却是九江王英布。

之所以如此,正因为临江王封地在南郡以南,衡山王吴芮封地在邾(今湖北黄冈,也就是“吴头楚尾”),二人共有所谓的“南楚”之地,而九江王英布封地在江淮之间,与项羽分享“西楚”之地,项羽的九郡则横跨西楚、东楚、魏国,四者结合恰是“故楚之地”,只要“义帝”活着,他们的王座合法性就在摇晃,境内的楚人也无法只向他们这些“新王”效忠,所以,项羽实际上是向其余三王要“四分楚国”的投名状。

故此,项羽当时面临的选择,其实并不是“天下”的到手与否,相信项羽会笃信“十八路诸侯”是自己的臣子的人,无疑太过低估了古人的智力水平,恐怕今天一个主任科员都能想明白的“所有权”问题,难道打赢了巨鹿之战的少年英雄反倒想不明白?他是智障吗?

项羽真正要的是稳固西楚九郡,把项梁当年都没有吃下的“肥肉”咽下去,所以,“义帝”必须死,至于刘邦,在他看来,和他一样“穷人乍富”,初得巴蜀、汉中,又占三秦,怎么也得花点时间稳固政权、站稳脚跟吧?

这个想法在任何“正常”朝代的社会废墟上都是合理的,因为任何新的统治者凌驾于社会之上,都会受到社会内的“精英阶层”的反击,哪怕不是反叛,也会有怠工和讨价还价,但是,“秦制”不是“正常”的制度,秦朝社会自然也不是什么“正常”的社会。

长达近200年的“秦制”浸泡,秦国旧地的臣民们早已被驯化成了合格的“韭菜”,也就是不会反抗、不会喊叫的植物,这个不是虚言,以汉二年“关中大饥”为例,新生汉国的主力军已经开出了函谷关,唯一的“善政”也不过是允许关中人“自行”到巴蜀“就食”,试想,茫茫千里的蜀道上到底会堆叠多少饿殍?

所以,当刘邦集团以一群“秦吏”代替关中的“秦吏”时,整个秦地重新回到了历史的轨道上,这和充斥着地方豪强的楚、魏旧地完全不同,更何况,西楚九郡中的南阳郡、砀郡、泗川郡一部、薛郡一部,乃至东郡本就属于项、汉两集团共有的“基本盘”。

所以,彭越的“游击区”深深扎入了西楚政权的腹心,甚至最终影响了楚汉之争的胜负结果。

从历史记载来看,项羽“消化”领土的能力并不弱,其攫取的东海郡、陈郡、东阳郡、琅琊郡,薛郡大部、泗川郡南部,在楚汉战争中都比较稳定,没有再出现秦末叛服无常的情况。

项羽如何在没有“称王”的时代处理团队的组织关系,记载殊少,难以确知,而刘邦则采取了非常灵活的“厩将”和“客”的体制,“客”在前文已经谈过,这里就说说“厩将”。

“厩将”在“功臣表”中出现了两次,一个是张良,一个是王陵,前辈注家,对于“厩将”的意思也多有揣测,有说是管马厩的,有说是近臣的,有说是副将的,其实都摸错了脉。

“厩将”的意思就是“客将”,也就是与刘邦集团共同行动,却并没有君臣主从关系的独立将领,身份上,属于“同僚”。

王陵的记载不多,还是以张良为例。

见《史记·留侯世家》:

后十年,陈涉等起兵,良亦聚少年百余人。景驹自立为楚假王,在留。良欲往从之,道遇沛公。沛公将数千人,略地下邳西,遂属焉。沛公拜良为厩将。良数以《太公兵法》说沛公,沛公善之,常用其策。良为他人言,皆不省。良曰:“沛公殆天授。”故遂从之,不去见景驹。 及沛公之薛,见项梁。项梁立楚怀王。良乃说项梁曰:“君已立楚后,而韩诸公子横阳君成贤,可立为王,益树党。”项梁使良求韩成,立以为韩王。以良为韩申徒,与韩王将千余人西略韩地,得数城,秦辄复取之,往来为游兵颍川。

翻译下,就是张良在陈胜起兵后聚集了100多人的队伍,想要投奔在留县的楚国“代理王”景驹,结果半道碰上了领着几千人在下邳西边作战的刘邦,于是归于他的作战序列,刘邦“拜良为厩将”,后来讲解兵法发现刘邦天资极高,“故遂从之”,也就是干脆跟随刘邦,“不去”,即不离开刘邦去见景驹。

待到刘邦到了薛城见项梁,看到项梁立楚怀王,张良又游说项梁,韩国也可以有个王,比如韩王成就不错,项梁就让张良办这事儿,还任命他为“韩申徒”,让他和韩王成带着1000多人去夺韩国的地盘,结果占了几个城就被秦军夺回,只好在颍川郡流窜。

注意这个过程中的关键点,张良在下邳西遇刘邦,此时的刘邦是什么身份?

楚假王景驹认可的“沛公”,也就是一个带兵的县令,刘张二人初遇,张良“遂属焉”,只是归属,而非从属,甚至不是投靠,张良是要“直投”楚王的,所以,俩人是平起平坐的关系。

而刘邦是“拜”张良为“厩将”,按理说,这么郑重其事,是不是确立了君臣主从的关系了,张良开始“辅佐”刘邦了?

当然不是。

还是身份问题作祟,一个“县公”,本身都够不上“将军”的地位,他能够任命将军吗?所以,这里的“厩将”绝不是个官称,只能是“平等”的关系,也正因为如此,张良才有“遂从之”的必要,否则,接受任命已经确立主从关系了,怎么又“从”了一次?

在这之后的“从”才是真的“从”,但注意,“不去见景驹”,恰恰说明,“厩将”在身份上不是刘邦的下属,而是景驹的下属,也就是说,此处的“从”是“跟从”,而非“主从”。

也正因为如此,跟随刘邦见项梁的张良才直接越过刘邦给项梁献计立韩王,而他本人直接就跳转到了“韩国”的“申徒”职务,也就是《汉书》中的“司徒”,相当于韩国的相国,而刘邦这时候的职务呢?

还是“沛公”。

也就是说,张良是韩国的相国,刘邦还只是楚国的县公,跳个槽就让刘邦只能仰视了。

类似的情况也出在王陵身上,刘邦对王陵曾经“兄事之”的关系也决定了两人在很长一段时间里,不可能确立君臣主从的关系,两者的“主从”不分,自然只能以“主客”待之,《王陵:“阳谋”催生的开国功臣》中已经考证过,当刘邦成为武安侯时,王陵也被封为襄侯,而刘邦偏偏能够容忍王陵、张良二人的“平起平坐”,且能够允许二人在条件不好时“搭伙过日子”,有条件了就“分家另过”,这种“得人”的方式,绝非常人。

更重要的是,在刘邦的帝王之路上,张良、王陵只是一同走到最后,见诸“功臣表”的例子,还有类似的人物,只是在史书中露了半张脸,却发挥了巨大的作用而不为人所知,都是这一套“以个人关系为中心”的组织体系的成果,却不是“朋友”,或者是“拜把子兄弟”