1735年,雍正皇帝毫无征兆地撒手人寰,年仅58岁。消息像一颗重磅炸弹,轰得紫禁城里鸦雀无声又乱成一团。25岁的弘历,也就是我们熟知的乾隆皇帝,听到父亲遗诏的那一刻,扑通一声趴在地上,哭得那叫一个惊天动地,鼻涕眼泪糊了一脸,任谁拉都拉不起来。宫里的大臣们看着这场景,感动得直抹眼泪,纷纷点头:“瞧瞧,咱们这位新陛下,真是孝顺得不得了!”

可谁能料到,这出“孝子哭爹”的戏码还没散场,剧情就来了个180度大反转。继位才三天,乾隆就甩出一连串让人目瞪口呆的操作,简直像是在对着已故的老爹雍正“啪啪”打脸。这场皇位交接,到底藏着多少八卦和心机?今天,咱们就来扒一扒这桩历史趣闻!

遗诏迷踪:一场紧张刺激的“寻宝游戏”

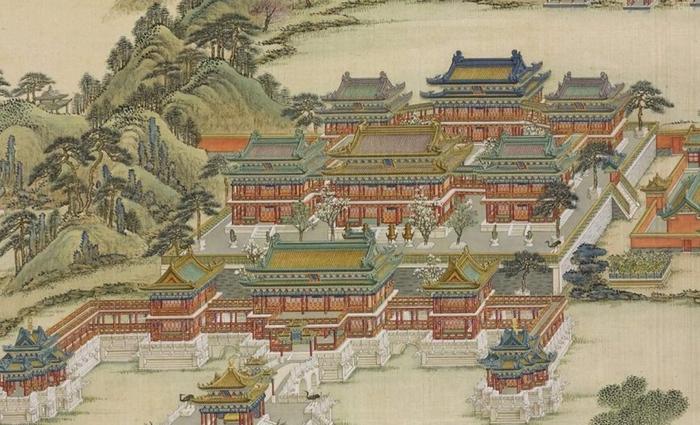

雍正走得太突然,朝廷上下完全没反应过来。大臣们急得像热锅上的蚂蚁,满宫殿跑来跑去。按老规矩,皇帝的遗诏一般都藏在紫禁城正大光明匾额后面,可偏偏雍正是在圆明园咽的气,这下可好,遗诏跑哪儿去了,谁也不知道。国家不能没皇帝啊,大家急得抓耳挠腮,恨不得翻遍整个皇宫。

幸亏有个机灵鬼——近臣张廷玉站了出来。他跟了雍正那么多年,对老皇帝的习惯摸得门儿清,心想:“遗诏副本八成就在陛下身上。”于是,一群人手忙脚乱地翻找雍正的随身物品,总算让总管太监在个黄纸包的小盒子里发现了宝贝。盒子一打开,遗诏赫然在目,上面写得明明白白:“皇四子宝亲王弘历,性情仁慈,孝顺友爱,圣祖康熙爷在那么多孙子里最宠他,还把他接到宫里亲自养着……现在传位给他,当皇帝!”

弘历一听这话,眼泪哗哗往下掉,又扑到地上哭得死去活来。大臣们七手八脚把他扶起来,行了朝拜大礼。到了雍正入殓那天,弘历更是戏精上身,几次扑过去拦着不让人盖棺盖,好像真能把老爹从阎王爷那儿抢回来。大臣们一边劝一边感慨:“陛下这孝心,真是感天动地啊!”

三天翻脸:孝子变“叛逆少年”

好戏才刚开始!雍正下葬还没三天,乾隆就甩出一道谕旨,把雍正生前养在宫里的道士一股脑儿赶了出去。这道旨意写得可有意思:“我爹忙着治国理政之余,听说外头有人搞什么炉火炼丹,他心里其实不信这些鬼把戏,但想着闲着也是闲着,就当个乐子,养了几个道士在西苑玩儿……可我爹从没听过他们一句话,更别提吃他们的药了。”

这话听着怎么那么别扭呢?雍正身体一直硬朗得很,怎么前一天还批奏折,第二天就没了?大臣们私下嘀咕,就连张廷玉都纳闷:“这事太蹊跷了吧?”乾隆这道旨意,表面上撇清关系,实际上却像在暗示:“我爹的死,嘿嘿,跟那些道士没准有点关系哦!”这不就是“此地无银三百两”嘛?

连环打脸:乾隆的“叛逆操作”

乾隆的“打脸”大戏还没完!雍正活着时,为了证明自己是“天选之子”,特别爱搞祥瑞宣传,什么双头稻米、五彩祥云、五星连珠,满朝文武的奏折里全是这些“吉兆”。可乾隆上台才七天,就下令:“以后奏折里不许提什么祥瑞,烦死了!”直接把老爹的“祥瑞秀”给砸了。

更绝的还在后头。登基第47天,乾隆放大招,把雍正时期被骂成“阿其那”和“赛思黑”的八阿哥胤禩、九阿哥胤禟的宗室身份给恢复了。要知道,雍正为了保住皇位,可是秘密干掉了这俩兄弟,还把他们的子孙从宗室名册里划掉。乾隆这一招,简直是当众掀了老爹的桌子!

乾隆为啥这么“皮”?

乾隆这么“叛逆”,背后有啥原因呢?咱们来分析分析。

第一,他跟爷爷康熙才是真爱。康熙在世时,把小弘历接到宫里当宝贝疙瘩养着,宠得不得了。乾隆在康熙那儿享尽了祖孙情,可在雍正面前,就像个被管教的小学生,动不动就得挨训。所以,他对老爹没啥深厚感情,打脸起来自然不手软。

第二,新官上任,得烧几把火。雍正当年治国太狠,把大臣和宗室得罪了个遍。乾隆一看这情况,心想:“老爹太严厉,我得唱个红脸。”于是,他用宽仁政策收买人心,稳住自己的皇位。简单来说,就是“我爹管得严,我得松一松”,让大家觉得新皇帝比老皇帝好说话。

盛世是怎么炼成的?

别看乾隆表面上“打脸”老爹,其实他是在修补雍正的“漏洞”。乾隆的盛世可不是天上掉下来的,那是爷爷康熙和老爹雍正一砖一瓦打下的基础。康熙宽仁,给国家攒了家底;雍正严苛,把朝廷整顿得井井有条;乾隆上台后,把这俩风格一糅合,宽严并济,才有了清朝的黄金时代。

所以说,乾隆的“打脸”,其实是带着点儿小心机的延续。他用自己的方式,把前两代皇帝的功业推向了巅峰。这一家三口,活脱脱唱了一出“接力大戏”,把清朝推上了历史的高光时刻。

历史就是这么有趣

雍正猝死,乾隆“打脸”,这场宫廷大戏看着热闹,实则满满都是政治智慧。乾隆用他那有点“叛逆”的方式,调整了老爹的策略,最终成就了自己的辉煌。历史从来不是枯燥的年份堆砌,而是一幕幕充满人性、权谋和趣味的故事。怎么样,这段“父子恩怨录”,是不是比电视剧还精彩?