在这个每分钟产生无数短视频、

AI能30秒生成书评的时代,

北大学者们的书房却像时光胶囊,

封存着原始的阅读智慧。

你可能想象不到的是,

当我们在信息洪流中,

沉迷"听书干货""5分钟拆解名著",

学者们却用近乎"笨拙"的方法,

在近乎困苦的撕裂中发掘思想。

他们的独家读书法,

或许正是对抗时代焦虑的一剂解药。

读书不仅是获取知识,

更是一场自我对话和思维训练。

贺桂梅:

“笨功夫”读书法

贺桂梅,北京大学中国语言文学系教授,现任系党委书记。

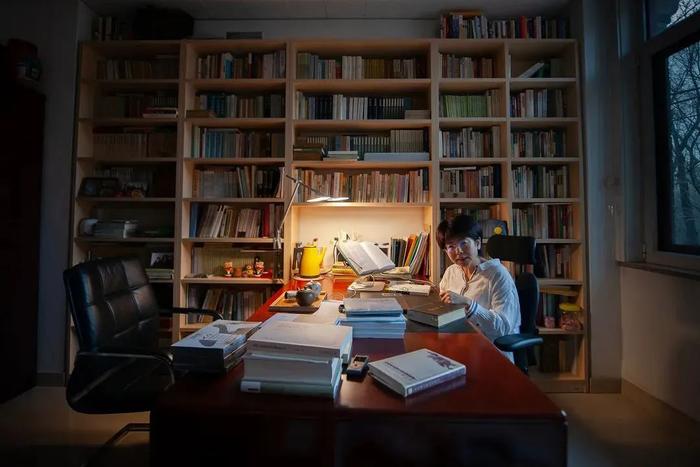

中国语言文学系教授贺桂梅的办公室,三面书墙宛如当代文学史的立体画卷。从《创业史》到《后宫·甄嬛传》,她的藏书跨度惊人。当学生惊叹于她著作等身的产出时,她总说:“我的学问,七分是读出来的。”

她独创的“下笨功夫”读书法令人震撼:每读一本理论著作,先在电脑上抄录目录梳理框架,再誊抄关键章节,最后用自己的语言重述核心观点。这种看似机械的方法,却让她在90年代就建立起系统的学术思维。“当年读福柯的《规训与惩罚》,我整理了87页笔记,现在讲课还能随手引用。”

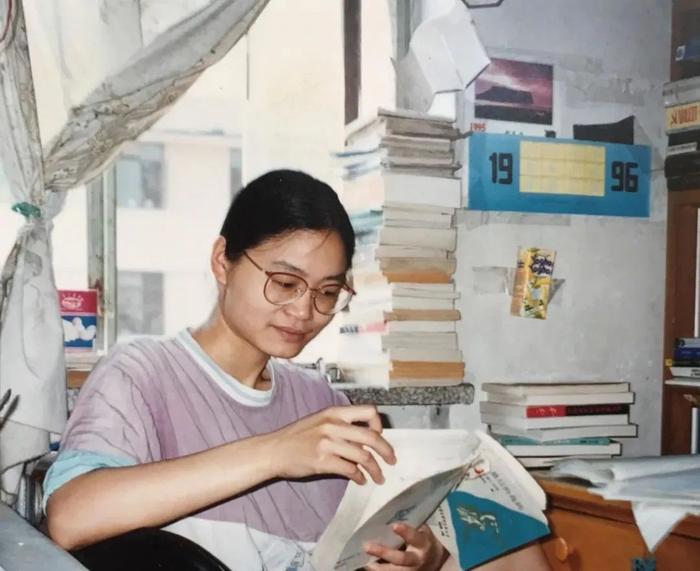

▲硕士期间,贺桂梅在宿舍里阅读

更让人意外的是,她将60-70%的研究时间分配给阅读。“很多人急着写论文,其实是本末倒置。就像酿酒,没有足够时间的发酵,哪来的醇香?”

罗新:

“行走读书法”

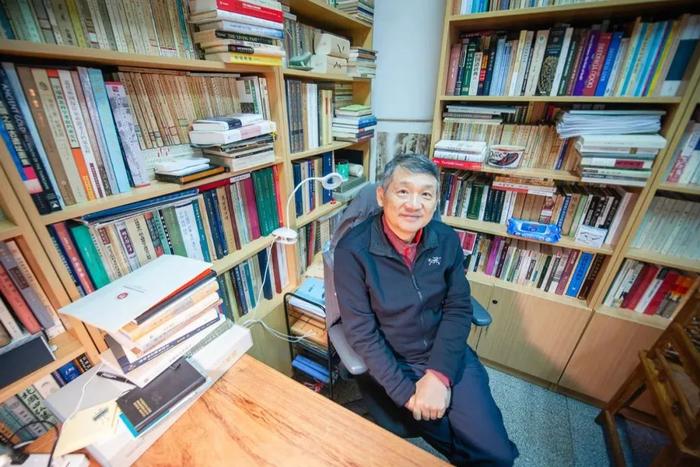

罗新,北京大学中国古代史研究中心暨历史学系教授。

在未名湖石舫上,常能看到罗新带着学生围读《马可·波罗游记》。这位徒步走过元大都到上都古道的学者,创造了独特的“三维阅读法”:左手文献,右手地图,双脚丈量。

他研究北魏历史时,带着《水经注》走遍黄河故道;写《从大都到上都》前,重走15世纪使臣路线。“纸上得来的地名,走过后就成了立体的记忆。在居庸关读《昌平山水记》,连风声都带着古意。”

左图:2016年7月,罗新在上都附近

右图:2019年6月,罗新在乌兹别克斯坦的希瓦市

苏祺:

“数字人文拼图”

苏祺,北京大学外国语学院、人工智能研究院长聘副教授、博士生导师。

在外国语学院副教授苏祺的电子书房里,《永乐大典》的数字化工程正在推进。她的“碎片重组阅读法”颠覆传统:用AI将十万卷古籍中的“仁”“义”等概念生成时空图谱。

“看,孙权和黄盖,是上下级的关系,而陆逊则是大乔的女婿……”苏祺老师点开古籍文献大数据分析平台,将光标停留在一位位历史上知名人物的图示上,人物间千丝万缕的关联清晰地呈现在连线上,二百余部中国古代哲学经典著作,就这样有了新的阅读方式。

在现代技术的“妙手”下,一本本独立的作品,连成一条脉络分明的印记,焕发出新生。无需一页页翻看,但书页间古人深邃的哲思尚存,这是苏老师与团队打造的电子书房,从这里出发,一场以千百年为尺度的文化“穿越”正徐徐展开。

邱泽奇:

只读“三本书”

邱泽奇,北京大学中国社会与发展研究中心主任,北京大学数字治理研究中心主任,北京大学中国社会科学调查中心创办主任。

从经典之书到社会之书、时代之书,阅读这“三本书”是邱泽奇学术生涯中一以贯之的主题,也是他始终坚守的志业。

读经典,熟知农业古籍;读社会,从乡村来,到田野去;读时代,以调研追踪国家发展。

▲2017年邱泽奇带领学生在山东省曹县进行农村电商调研

“我们这一代人大概有一个共同的特点,就是做一件事,总希望把它做好,要么就不做。要尽最大努力把事情做好,那只有下功夫,没别的选择。”

阎天:

“学以致用法”

阎天,北京大学数字法治研究中心副主任,中国劳动学会、中国社会法学研究会理事。

阎天将“学以致用”视为读书的基本原则,以此为纲,根据不同的阅读目的,有着无需拘束的对应方法。

对于需要引用的材料,他会认真做好笔记,以便最大化汲取信息;而对于寻求启发的书籍,他会将所读所感与自己的研究相联系,偶尔发圈分享;而对于闲书,他则尽情享受阅读的乐趣,让心灵在书海中自由徜徉。

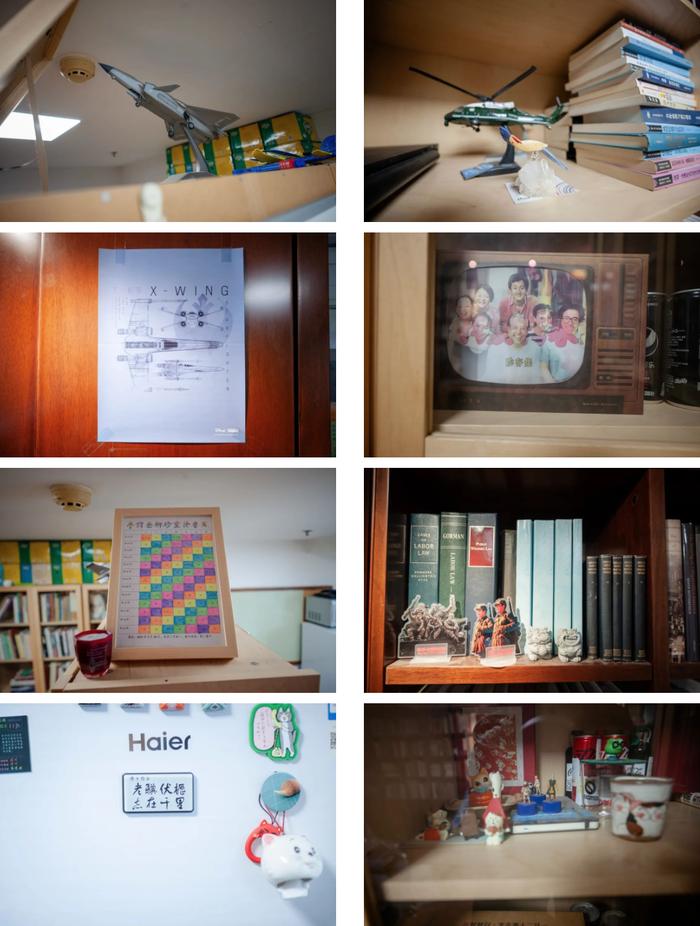

▲ 阎天书房中的小物件

于阎天而言,书房是“人类的洞穴”,书如山一般,是可以依靠的存在。可以遮风避雨的深洞、依山傍水的住宅,是人类本性中就喜欢安居的处所。

在钻研间觅得一番洞天,在书海中“诗意地栖居”,此为山。走出书房,投入滚滚红尘之中,又可顿觉豁然开朗、心旷神怡,一个偌大的世界徐徐展开,所学不仅隐于书斋,还与外面的一草一木、一举一动脉脉相通,此即为海。

书房内外,是截然不同的两个世界,是各异又精彩的两种生活方式。在“读书”中,积蓄着力量,引领社会对公平与正义的不懈追求;又在“读世界”中,跃入一片身体力行的无垠旷野,岁月流转间坚守着耕读与秉笔。

章永乐:

“阅读这个世界”

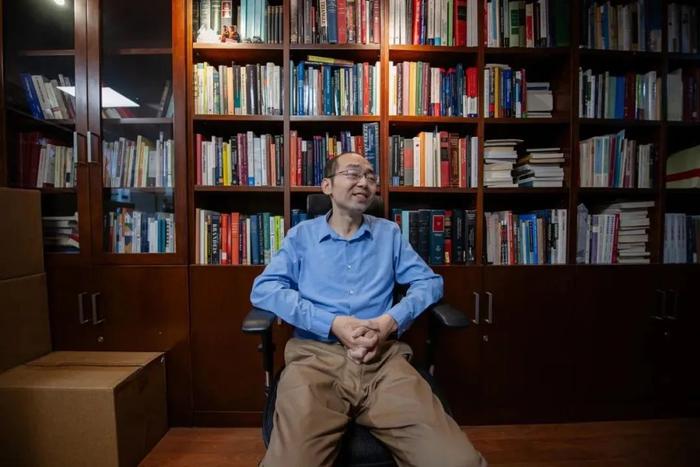

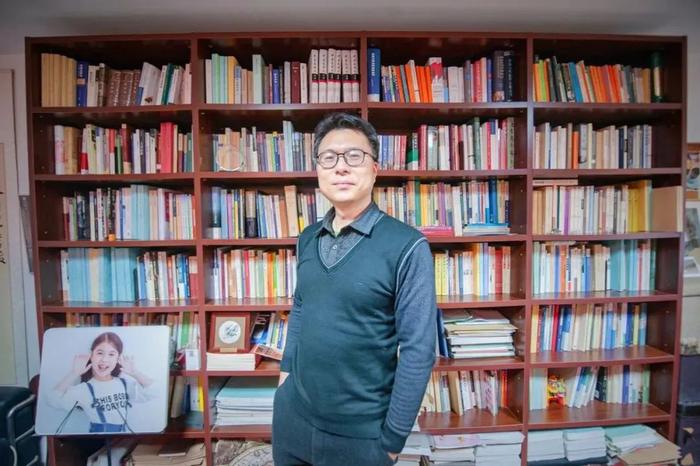

章永乐,北京大学法学院长聘副教授,法学院、区域与国别研究院博士生导师,区域与国别研究院副院长。

“我觉得书房就像是一个甲壳,读书的人往这里一钻就觉得很安全很熟悉。”

踏出安全的甲壳,外面是充满风险与各种可能性的世界。古人说,读万卷书,行万里路。在某种意义上,章永乐觉得,世界是一个巨大的待解读的文本,外面是无形的书房。

▲章永乐(左二)与UCLA政治学系博士生同学在一起

“社会就像一个text(文本),很多时候最大的问题是,你不知道它是一本书、两本书还是几本书,不知道是谁写的,也不知道是喜剧还是悲剧,你甚至不知道自己是读者还是主人公。这个过程就很有趣。一切都等待被阅读。”

易莉:

“广泛涉猎法”

易莉,北京大学发展与教育心理学系副系主任、北京大学麦戈文脑研究所研究员。

对阅读的沉迷与热爱不知起于何时,但易莉清楚记得自己小学时,一踏入图书馆,便获得一种难以言表的欢欣。解密、侦探类书籍尤其能引发她强烈的兴趣,小学毕业前,易莉已经读完了《福尔摩斯探案集》和阿加莎·克里斯蒂的系列侦探小说。初中时,从古龙到简·奥斯汀,从温瑞安的《四大名捕》到夏洛蒂·勃朗特的《简·爱》,易莉以每天两本书的阅读速度快乐地保持着这一爱好,成为广泛涉猎书籍的“杂家”。

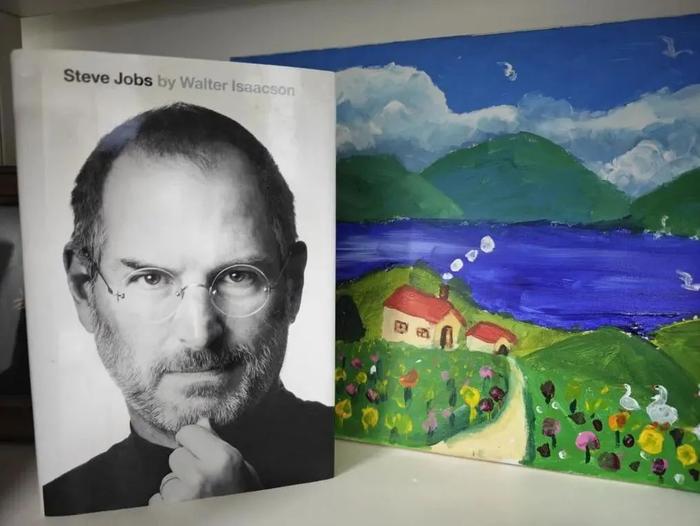

▲ 易莉书架上的《史蒂夫·乔布斯传》

后为易莉的女儿蹦蹦的画

或许正像乔布斯所说:“只有回看时,才能发现散落的人生节点原来可以在未来的某个时刻相互串联。”虽然完全因兴趣使然,但大量的阅读不仅让易莉在日后的应试教育中脱颖而出,也在某种程度上奠定了她从事科学研究职业选择的基础。

读博后,她逐渐发现,科研工作通过现象追踪科学问题、依据实验结果检验假设的过程,与自己在阅读侦探小说时通过严密推理最终获得答案的体验极其相似,追本溯源、水落石出所带来的兴奋和满足感令她乐此不疲。

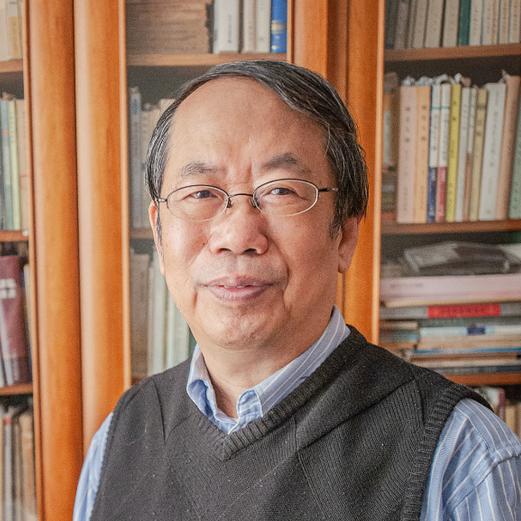

陈平原:

去读“无用书”

陈平原,北京大学博雅讲席教授、中央文史研究馆馆员。

陈平原认为他们那一代人在无书可读的时候,自己养成了读书的习惯,没有太早被规范,普遍带有一种不为樊笼所束缚的虎虎生气。他们不惮于对未知领域展露野心,也无意纠正旁逸斜出的科研兴趣。

而近二三十年谈读书、谈经典的呼声愈加高涨,陈平原担心对读书“有用”的过度鼓吹反倒会将读书本身推向狭隘。相较于为各种现实需求而读的“有用书”,陈平原更愿提倡读“无用书”。

所谓“无用”,指向对日常生活的超越、精神的丰盈和人格的完善。这些书可以是文学,可以是哲学,可以是艺术,可以是宗教。跟自己日常生活的需要没有直接联系,与考试、文凭无关,这些书才更需要被我们谈论。

赵冬梅:

“三步走”阅读法

赵冬梅,北京大学历史学系教授、博士生导师。

人文社科类书籍汗牛充栋、浩如烟海,如何有效地将所读内化于心呢?赵老师讲述了她“三步走”的独门阅读法:第一步是记笔记,第二步是做引得,最后一步是做长编,这样就能“找得到”,并且能“回得去”。

首先,读书一定要做笔记,所谓“不动笔墨不读书”。读自己的书时,遇到有所心得的内容,一定要用笔划出来,不然读罢全然忘却,慢慢就“回不去”了

阅读的第二步:做引得,即索引式笔记。在一本书最后的空白页,记录着赵老师写下的非常精炼的短语或关键词,以及相对应的页码,这或是在阅读过程中有所心得的地方,或是赵老师认为有误的说法,或是与自己研究相关的内容。

在前两步的基础上,最后一步做长编,这是对研究人文学科的同学们提出的更高要求。

▲ 演讲中的赵冬梅

当知识付费平台叫卖“每天听本书”,

当二手书网站开始按斤收购经典,

北大学者们的读书法显得如此“不合时宜”。

但正是这些看似低效的方法,

帮助他们建立深厚的学术根基,

或许真正的阅读从不需要“事半功倍”,

学海无涯,然而乐在其中。

你最喜欢哪位教授的读书法?

其中有你在平时已经采用的吗?

在留言区和大家分享一下吧!

2位幸运读者将获得这“第一等好事”

走进北大学者书房

走近读书这第一等好事👇🏻