不知何时,人们开始用“失足妇女”或“性工作者”这样的中性词汇,来表述那种从事不光彩的、见不得阳光的特殊职业的女子。

这样的说法似乎由起初的调侃,慢慢为人们所接受,甚至是认可。

据说,这种职业,不论是中国还是外国,都是古已有之,史有明载。

据《简明不列颠百科全书》(中文版)的说法:“卖淫是指用性活动换取金钱或值钱物品的行为。”这本书对妓女的定义则为:“娼妓是指为了得到直接支付的金钱和值钱物品,而与任何人从事性活动的人。”

在中国,旧社会的妓院的佛堂里,常年供奉着春秋时期的齐国管仲的牌位,因为人们相信就是这位齐国的仲父,当年为了辅佐齐桓公完成霸业,在国都临淄首设了“女市”,是为中国妓院之始。

以妓女为题材的文学作品,在中国两千多年的漫长文学史当中,也算是蔚为大观。

唐传奇小说《李娃传》《霍小玉传》,元杂剧《救风尘》历来脍炙人口。明代冯梦龙的“三言二拍”更是有不少此类题材的佳作名篇,比如《杜十娘怒沉百宝箱》《卖油郎独占花魁》等。

不过据我所知,现代作家却鲜有触及此类题材的。也许,老舍先生算是一个例外。因为,他写过一部中篇小说《月牙儿》。不过也有人认为它算不得是中篇小说,充其量只是一篇较长的短篇小说而已。

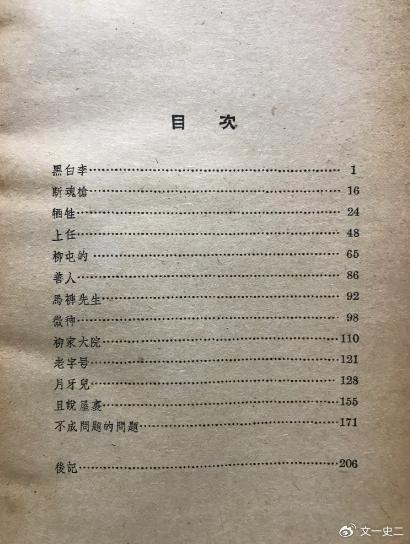

我自己手头上有一本人民文学出版社1981年再版的《老舍短篇小说选》,内中就收有这篇《月牙儿》。毫无疑问,本书的编选者一定认为这是一篇短篇小说。

据老舍先生自己说,《月牙儿》本是他的长篇小说《大明湖》中的一个片段。《大明湖》这部小说的手稿在上海“一二八”事变中,在战火中被不幸焚毁了,而老舍先生本人又没有副稿,就是我们现在说的备份。

尽管朋友们都再三劝老舍先生再重写《大明湖》,可惜他却再也打不起精神来。但是却舍不得《月牙儿》这一段,他觉得这是“《大明湖》中最有意思的一段”。

确实,老舍先生的直觉是不错的,我们虽然不知道那部被焚毁的《大明湖》究竟如何,但我敢肯定,《月牙儿》的确是老舍先生众多作品中的一个特殊的存在,一个不可替代和复制的特殊的存在。

《月牙儿》共43个章节,每节都不长,最短的是第六章,字数不到一百字,最长的是第十章,也不过六七百字而已。

老舍先生在他五十年代初开明书店出版的《自序》中颇为自得地说,《月牙儿》和他之前的小说相比,在技巧上是有相当的进步的,这个进步就是“有以散文诗写小说的企图”,表现在在语言方面,就是“有些故意修饰的地方”。

小说是以第一人称的视角来写的,作品中的“我”是一个暗娼。

“是的,我又看见月牙儿了”,作者以这样的句子开始了这篇小说的叙事,“它唤醒了我的记忆,像一阵晚风吹破一朵欲睡的花。”被关进监狱的暗娼——“我”,以回忆的口吻,打开了记忆的闸门。

七岁的时候,爸爸就被人放在一口只有四块薄板的棺材里抬到城外。爸爸去世后,“我”和妈妈相依为命,把家里稍微值点钱的东西都当掉了,直到这个家里再也当无可当,妈妈便给人洗衣服为生,洗得一双手都起了一层鳞。

再后来,妈妈又给“我”找了一个新爸爸,新爸爸待这母女二人很好,还送“我”去小学校读书,可是,好景不长,几年之后新爸爸也去世了,母女俩一下又陷入衣食无着落的困境。这一回,妈妈在家里接客当了暗娼。连累“我”也受到同学们的嘲笑。不久妈妈又改嫁了。

为了和妈妈划清界限,“我”找到胖胖的女校长,她答应让“我”帮学校的文书抄抄写写,以便换取每天的两顿饭和住处。经过这些年在社会上的摸爬滚打,“我才真明白了妈妈,真原谅了妈妈”,在心里“我”已经和妈妈和解了。

再后来,“我”失身于胖校长的侄子,一个表面上看起来温和可爱有妇之夫。等“我”知道真相后,便只能忍气吞声一走了之。为了生计,“我”到小饭馆当上了第二号女招待。

生活是最好的老师。

“我”终于明白妈妈是对的,“我”只有一条路走,就是走妈妈走过的路。“女人把自己放松一些,男人闻着味儿就来了。他所要的是肉,他发散了兽力,你便暂时有吃有穿。”

“我”终于上市了,因为“我”悟出了一个道理:体面和道德是有钱人说给别人听的,对穷人,填饱肚子才是最大的真理。

城里的新官非常讲道德,正式妓女可以照旧做生意,因为她们纳捐,而像“我”这样的暗娼,则被抓进感化院。因“我”唾了一个来感化院检阅的大官,被他们送进了监狱。

小说的题目——“月牙儿”这三个字,前后大概一共出现了二十多次。天上那一轮带着寒气的“月牙儿”无疑就是“我”的化身,既洁莹、纯洁、美好,又悲惨、凄凉、不幸。

老舍先生自己是草根出身,在老北京底层大杂院长大的他,对穷苦老百姓有着天然的同情和理解,他对那个畸形社会吃人本质的批判,即便放到现在也让我们为之动容。

在写这篇小文的时候,翻出夏志清的《中国现代小说史》,找到书中的第七章《老舍(1899—1966)》,想看看这位夏先生对《月牙儿》有什么高见,遗憾的是并未见有一言半语提及这篇小说。

本文部分图片来自网络,侵权必删。