原载于电影手册2014年12月刊

Ensorcelés

作者 | Cyril Béghin

译 | 奇怪的云(巴黎)、光琦(巴黎)

编 | 车小爷(长春)

玛格丽特·杜拉斯活到2014年的话该有100岁了,但即使她有曼努埃尔·德·奥利维拉(Manoel de Oliveira)那么长寿,如今也不会继续拍电影了。Carmelo Bene曾说,在自己的戏剧人生涯中有过一个“英雄主义的意外”,这段时间他全部献给了电影创作。杜拉斯的这个意外阶段始于1966年的电影《音乐》,恰与Bene同年,终于1985年的《孩子们》。十九部作品,长短皆有,法国只有戈达尔与她一样多产了。在这个阶段,她的创作都由电影主导,她发表的几乎全部文字作品都与她的电影作品有关,在电影拍摄之前或之后。然而其中并不存在是小说改编成电影或是电影的小说化这类问题:这正是她工作和创作上一贯反对的一种联系。她的文字不是剧本,电影也不是只能用来实现由书写到影像的转化;或是相反的过程。杜拉斯着力反对一种观看和创作电影的方式,并且很快就把自己的工作当成一件小型战斗机器。比如,1980年关于《绿眼睛》的《手册》专刊中,她即宣称“我与电影之间是谋杀的关系”。那段意外时期结束三十年后,这台机器依然在运转,正如蓬皮杜中心的回顾展所呈现的(见后文)。

如果提到杜拉斯的电影作品时,仅仅将其视作文本的延伸,将她的电影创作当成她作家生涯中的一段意外,我们就会忽略其作品的即时效应。布朗肖在评论《毁灭,她说》(1969)时说,不知道这是书,还是电影,又或者介于二者之间。处在两者之间,我们的观点又由杜拉斯本人强化:她断言,对她来说电影可以只是一些过渡性或次要的形式。然而,戈达尔将她与马瑟-巴纽,让-谷克多和萨沙-季垂一道,归入法国导演式作家“四人团”,杜拉斯也颇为反感。因为在她看来电影可以是独立的,是自有其力量的。由此得出了《绿眼睛》里的结论:“当我不能将我的片子从电影行业的陷阱中理顺,当它们成为始终悬而未决的问题,而我又不能从它们的思维中解脱出来,这就叫做我在做电影。”正是这一矛盾之处值得我们注意,同时还要小心另一个陷阱。对于《恒河女子》(1974)的评论过多强调了画外音与画面的剥离,将杜拉斯视为理论现代性的代表,并置于一种单一模式下:激情、疯狂,以及绝对的释放。正相反,如果杜拉斯是法国电影最后的抒情者之一 ,其抒情性正体现在细节之中。

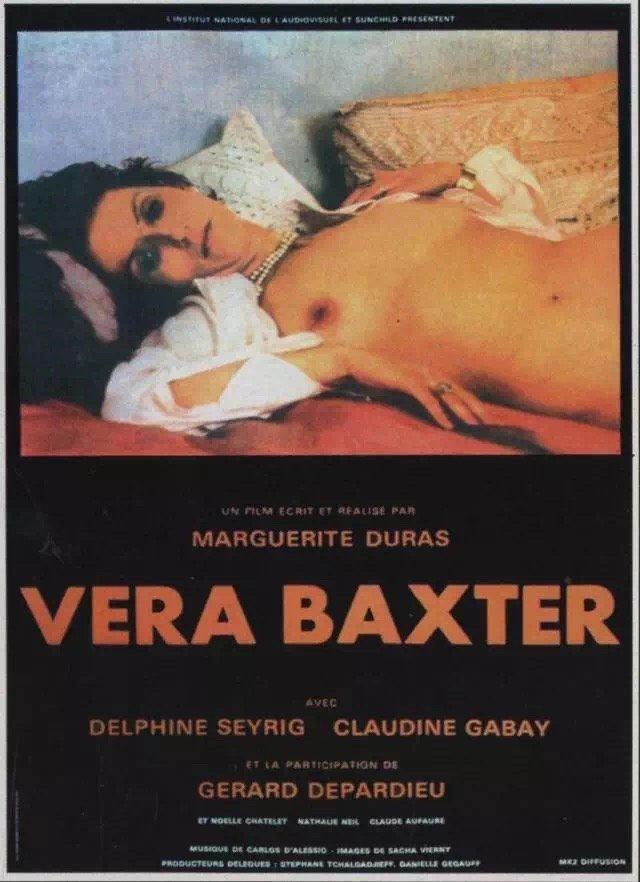

无限性

在《巴克斯泰尔,薇拉·巴克斯泰尔》(1977)的最后几分钟,电影突然延伸向自然景观与叙述。电影主要在薇拉摩登而空旷的大房子里展开;她准备离开这座房子,而一个陌生女子(德菲因·塞里格)向她提问。薇拉曾被不忠的丈夫抛弃,刚刚与其彻底分手。谈话中的大段空白,僵硬的面孔,压抑的麻木氛围下,外面一场庆典上,美国南方乐器的快节奏音乐渗透进来,我们被置于安东尼奥尼式的精神溃散以及拉乌·鲁兹(Raoul Ruiz)式的奇异怪诞之间的某处。印度吉他和笛子重复着一个旋律,持续了整部电影,只是响度有所变化。这音乐使气氛从迟钝和死一般的无聊滑向了怪异乃至滑稽的别处:镜外画面与画外音之间,我们听着驯马的音乐,仿佛身处世界边缘。然而此刻这个边缘也塌陷扩大了,一个全景镜头开始缓慢展现房子的外部:阳光下的一片诺曼底原野,辉煌又平庸;接着是海平面上树立的悬崖,此时传出塞里格的声音,依然伴随着音乐。“你记得吗?一千年前,在这里,在大西洋边的森林里,有一些女人。她们的丈夫都在很远地方……有时她们成月地呆在木屋里,在森林里,等着他们。就这样她们开始对着树木,对着动物,对着森林说话。人们把她们烧死了吗?是的,她们中有一个叫薇拉·巴克斯泰尔。”

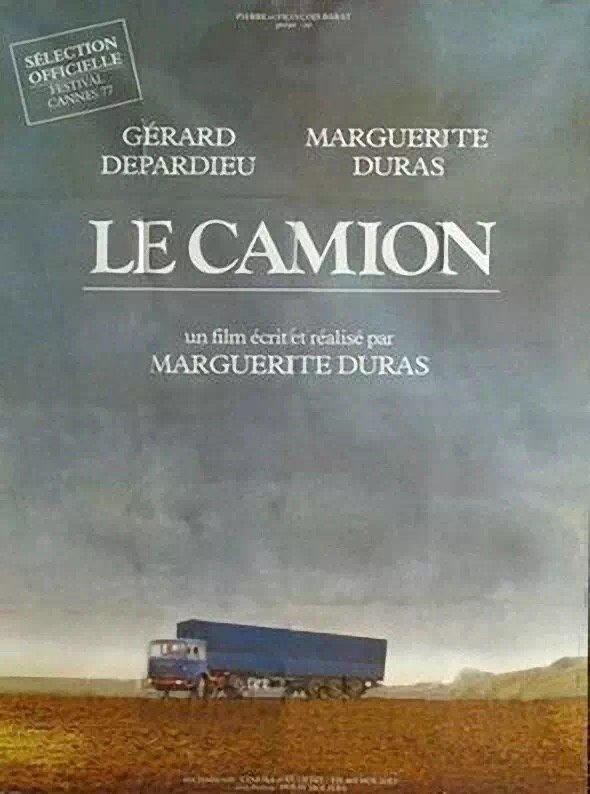

怎样使电影“无限”?在1977年一篇对《卡车》的介绍中,杜拉斯哀叹,电影丢失了它的林间小路,不再了解如何重回文本无限的潜在可能、以及画面的无限滋生。杜拉斯所实现的则是某种形式的巫术。如同从家务中解放出来进入森林的女巫,她的电影中有一些片刻会出现令人目眩的逃脱,随之涌入幽灵、异国土地、错乱的历史时刻:诺曼底原野上突然提到的“一千年”,呼应了《否定之手》中的“三万年”和纠缠着巴黎之旅的史前洞穴。然而这种无限性不应该与猎奇混淆,这也是为什么杜拉斯如此厌恶雷奈·克莱芒(René Clément)对《抵挡太平洋的堤坝》(1958)的改编;而她同样厌恶(Jean Jacques Annaud)改编的《情人》(1992),前者促使她自己投身电影,后者则终止了她的电影生涯。至于她影片中常有的眩晕感,也不应完全归结为声音对画面的种种支配,如一些论者所言。杜拉斯的观众不仅仅为她的咒语而着迷。比如《毁灭,她说》中环绕着旅店有一片“危险”森林,人物在其中相遇;而在《音乐》最后一个镜头中,我们在电视机上豹子画面的惊人转接中,又看到了森林的缝隙;又比如,《黑夜号》(1979)中反复出现的慑人红裙。《印度之歌》(1975)中,置于大厅的巨大镜子造就了一种视觉效果,使人物“从世界尽头”,一如“从电影尽头”走来,如杜拉斯所言;又或者在《她威尼斯的名字在荒凉的加尔各答》(1976)中,移动镜头的沉重,正是这些处理将一座石砌的宫殿变幻为一艘偏航的船。(参见:《法国诗电影的十一站》,手册第682期)杜拉斯用尽各种剪辑和布景手段来寻回那条林中小路。

创造新形式

我们不应忘记杜拉斯自1969《毁灭,她说》开始的,出于政治和美学共同要求做出的改变。

她1957年及《广岛之恋》之后的剧本,比如那些她参与或未参与改编的作品,从《抵挡太平洋的堤坝》到《直布罗陀的水手》,都可归入经典之作的行列,着上了电影工业的痕迹。当她与保尔·瑟邦(Paul Seban)合作《音乐》的时候,杜拉斯似乎是想进行某种技术上的见习。她总是与知名演员合作,最忠实的有德菲因·塞里格(Delphine Seyrig), 迈克尔·朗斯代尔(Michael Lonsdale,) 让娜·莫罗(Jeanne Moreau), 布鲁·欧吉尔(Bulle Ogier) , 德帕迪约(Gérard Depardieu)以及优秀的电影技师,尤其是总执行师 Sacha Vierny, Pierre Lhomme, Bruno Nuytten。但自从《毁灭,她说》,进而还有一部粗糙乏味的《黄太阳》(1972)之后, 她表达了一种决裂姿态。作为真正的女巫,她离开了寻常语法的牢笼,构造出自己的语言。她找到一种系统,因其贫瘠的制作和快速的拍摄而将她推向实验电影,从而也使她成为了70年代Hyères和Digne电影节的常客。那个年代,戈达尔与里维特或者Straub夫妇也在尝试不同寻常的创作。《恒河女子》的取景范围与《出局》(Out 1)同样神秘,体现其制片过程正如取景一般,有种高贵的匮乏。最疯狂的剧情仅仅依靠一段地平线就可以完成。

拼凑,即是在创造新形式。杜拉斯,以及同一时期的菲利普·加瑞尔,曾说想要把电影带到原始状态,并自认为是开创者。《绿眼睛》中曾提到有声片产生于1930年,但是《广岛之恋》是“第一部演员复述对白的电影”。她是第一个实现一次彻底无声拍摄的人,即《印度之歌》。其中,演员全程听到的是自己声音的录音。她也是第一个把一部电影的完整录音(《印度之歌》)放到其他画面上的(《她威尼斯的名字在荒凉的加尔各答》)。她第一个在一部90分钟长片(《巴克斯泰尔,薇拉·巴克斯泰尔》)中重复同一段音乐,第一个在镜头前读一部假想电影的台词,间或插入几个或许属于这部电影的图像(《卡车》,1977)。如果所有这些创造都依靠于声音和画面的关系,它也解放了场景设置,使之以一种双重分节的方式展开,而通常我们只注意到一重[1]。《她威尼斯的名字……》则是这种双重分节的极端一例:杜拉斯保留了电影的声音而把影像全部替换掉,这种姿态出自一种观赏上的简洁。但这一替换中的细节是极为丰富的。电影从形体和情境中解放出来,从而能够从视角、明暗对比、材料肌理等全方面组织起拍摄。杜拉斯在光线方面的魔力在《她威尼斯……》里展露无遗,跨越了不同的空间:洞穴、棱镜——《印度之歌》中的爱情故事就在其中分崩离析。我们期待排片人能够把这两部背景声音完全相同的电影并排同时放映,这样我们就可以看到杜拉斯的光线运用手法如何在《她威尼斯……》里的废墟中,把副领事身上的某些色彩与安-玛丽·斯特雷特(二者都是《印度之歌》中的人物)联系起来,两部电影中某些顺接镜头又是如何恰巧在同一时间进入,凭借抽象地切割画面,将一部电影中的运动延伸至另一部电影的光线下。如此,我们就可以充分领会到,在杜拉斯处,声音上的创造是怎样赋予影像以自由。

{1]}译者注:这里的双重分节,是指声音与画面各自展开,而不像通常电影中,互相配合。(双重分节最初是一个语言学概念,指语流中义素和音节各自分节、而不是一一对应的现象。由法国语言学家André Martinez提出。)

从不做梦

《黑夜号》的一个固定长镜头里布鲁·欧吉尔正在为一部电影的拍摄而化妆。欧吉尔无动于衷、面色苍白,任凭化妆师精心地化完眼妆。从一开始演员就是无声的,动作不多,满足于自己在那里:剧情自行建立,破碎、不确定,伴以交替出现的几个画外音,包括杜拉斯的,伯努瓦·雅克(Benoît Jacquot)的。故事是关于盲目的爱。一男一女互通电话,晚上,最开始没有见面。一天,女人在雅典,参观考古博物馆。她在一尊雅典娜女神雕像前徘徊。雕像已经毁坏:对于布鲁·欧吉尔的这个大特写,杜拉斯说她应该“左边脸剥落,好像被犁掉或者钩掉的。但是眼睛完好无损,像白杏仁,光洁无瑕。”提示音力量无穷:在杜拉斯电影特有的那种魔力下,我们几乎要相信自己看到了女演员脸上的伤。不安穿过画面而来,伴随着化妆刷持续的工作,制造出一种与《一条安达卢狗》中剃刀切割镜头同样恐怖的情绪。这种不安突如其来,惊讶了观者:这不仅是想象,而是一种幻觉。

杜拉斯常说她不喜欢异想天开的图像,梦幻主义,或是超现实主义。提到雅典娜“白色杏仁”般的眼睛,也是对科克多《奥菲斯的遗嘱》中著名的着色眼皮的一种讽刺:杜拉斯的希腊与科克多不同。在《词的颜色》(她与Dominique Noguez的访谈录)一书结尾处,杜拉斯特意附了一页纸篇幅的后记,作为对梦的反驳:“在法语中我最觉可怖的词,我想,在所有语言中最可怖的词,就是梦。我从不做梦,这就是为什么我写作……为什么厌恶梦?因为梦是对思想的极大推脱。就像色情片。是行动的障碍,比方说在政治上,这是巨大的敌人。但是,最主要的是,梦是不存在的。我们并不做梦。”梦幻主义是一种谎言,因为它好比在实景面前安置一块屏幕。

《奥蕾里娅·斯坦纳(温哥华)》的开头,我们看到黑色岩石迫人地立在空旷的海岸边,伴随着杜拉斯的声音:“我房间的镜子,直立着,笼罩在昏暗的光线下,其中有我的形象”。慢慢地,岩石浸没入这具不可见的躯体,难以置信地成了它的化身。只消把这一组镜头与《红色沙漠》中“歌唱的岩壁”相比较,就可以理解杜拉斯寻求的是什么。通过重述其中人物莫尼卡·维蒂(Monica Vitti)讲给儿子的故事,安东尼奥尼找到了同样一种绝妙的方式来混淆岩石和人体的图像。但是这种混淆一旦达到目的就停止了,也就是说,仅仅作为屏幕,背后还有可幻想的全部。而在杜拉斯的电影中,影像不停展开,各种可能不断叠加。晚些时候在《奥蕾莉亚·斯坦纳(温哥华)》中,同样的神色岩石,以黑白处理,近处是肌理巨细无遗,远处则是一片黑点被海浪拍打,接纳并且升华了对于一种颜色的惊艳描绘:一种生于海中的颜色。“光就来自这里,来自海底。来自深邃处太过饱满的色彩……海变得透明,因为光泽,因为夜色中身躯的明丽。应该说,不是碧绿,你看,也不是磷光。而是血肉。”

视觉性

认为杜拉斯的电影不在意图像也并非完全错误。让杜拉斯感兴趣的,并非图像,而是视觉性。1987年塞尔日·达内(Serge Daney)在献给杜拉斯的《微型电影》中,解释杜拉斯的电影不能在电视屏幕上放映,一定要在一间影厅,一间几乎空掉的影厅。他把声音作为唯一的解释:电视上面不可能有真正的画外音,而电影中不明来源的几个声音重叠,比如在《印度之歌》中,能产生“回声的效果”,将观众牢牢吸引。这一回声应该是多重的,声音不应满足于界定空间,它还拓展了视觉表现。这一效果自然来自杜拉斯电影的几组镜头,这正如催眠:有时候我们意识不到其影响。《娜塔丽·格朗热》(1972)、《卡车》或者《孩子们》不存在这种情形。但是为了保证《她威尼斯的名字……》、《黑夜号》或《奥蕾里娅·斯坦纳》的观影体验,一间影厅是非常必要的。这样我们才能或多或少感受到,在黑暗与孤寂中,视线是如何被声音带入屏幕,并且追随着最主要张力,即使当时并无图像,或者图像贫乏、静止、重复,与要表达的东西也没有多少形而上的联系。这也是《大西洋人》(1981)运用黑色长镜头所做的无懈可击的示范。在另一部《微型电影》中,达内请到了一位盲人影迷,Odile Converset,她讲述了自己最严重的震惊是被戈达尔的电影——或者说电影音轨——激起的,而《印度之歌》对她而言则是失望之作。而《大西洋人》中的黑色长镜头,则是几乎能够看到的。

杜拉斯电影中的人物都既是看者更是“听者”。梦游般的身影,在《印度之歌》中因爱而狂,在《毁灭,她说》或者《娜塔莉·格朗热》中为疯狂与愤怒而震惊的身影,以各种不可能的视角被统摄。在《恒河女子》中工地的噪音,汽笛声,不期然降临海岸,《巴克斯泰尔,薇拉·巴克斯泰尔》中的音乐也一样;一群人默然站在旅馆前,仿佛跟随着一个男人的眼神,顺接镜头里这个男人走在旅馆走廊里。德帕迪约在《卡车》中几乎没有表演,只重复着“我看见”,平静地幻觉出一部用条件式来观看的电影。杜拉斯对于视觉性有着不同寻常的重视,但也很少过分怪异或不协调,她并不是一剂致幻药(参见《手册》第705期)。《恒河女子》中,确实有一个海面上晃动的镜头,一闪而过,彻彻底底的蓝;但这仅仅是为了提醒一个被爱的女人肖像的颜色,这一画面出现在几分钟前。视觉性首先是持久烦恼的一种变形,是某种曾经存在,或存在之物的无限延伸——在《卡车》中,镜头切入一辆真的半拖车,在粗糙的现实主义中植入了想象的机制。从“你在广岛什么都没看到”,到《奥蕾莉亚·斯坦纳》中从未拍出的集中营院子那“巨大的白色矩形”,或者如同一张纸。这一矛盾的混合与无法展现的伦理学和幻觉的美学之混合一样,都在电影的视觉性中得到解答。

杜拉斯电影的抒情有着深沉的浪漫,但不是属于梦幻或猎奇的浪漫主义,而是一种敢于提出新程式,嘲笑不协调,展现出庞然规模的浪漫——比如,让伊芙琳地区的阳光同样地、却不仅仅变幻为印度的阳光(《印度之歌》)。在《无尽的谈话》中,布朗肖解释了为什么“说,并不是看……写,也并不是给看以说的权力。”因为视觉性是一种对整体的体验,在其中书写抽离,图像遮掩,加密,隐喻。“这样一来,看,就是体验连续,并致敬太阳,也就是说,在太阳之上,致敬唯一。”但是在一张《印度之歌》海报草稿上(蓬皮杜中心的“杜拉斯之歌”展览),杜拉斯画了两个太阳,而这一图像,正是对她的电影在视觉双重性上的开创最准确的表达。在《无尽的谈话》中,布朗肖对此阐述得更加深远:“浪漫主义是过度的,而其第一重过度,就是思想的过度。”