“我不想等了,一刻也不想。”“那就不等了,我陪你去。”1962年,毛岸青与新婚妻子邵华回到了湖南板仓。当他们踏上这里的土地时,毛岸青很激动,因为这里是他已故的母亲杨开慧的故乡。

回来这天,阴沉了多日的板仓终于下起一场暴雨。邵华和工作人员出于对毛岸青身体状况的担忧,都建议他等雨停再去祭拜母亲。

但是望着窗外连绵不休的滂沱大雨,毛岸青显得十分焦急,他一刻也不想等了。邵华明白他的心意,于是决定不改计划,和丈夫一起冒雨来到了杨开慧的墓地。

这一年距离杨开慧牺牲已经32年过去。站在母亲的墓碑前,毛岸青泪如雨下,口中不断说道:“妈妈,我好想你!”

说到动情处,他屈身就要准备跪拜,没想到却被妻子拉住。邵华对他摇了摇头,毛岸青心领神会,没再下跪,而是对着母亲的墓碑鞠了三躬。

那么,邵华制止毛岸青跪拜究竟有何深意?这一切还要从毛岸青的不幸童年说起。

1923年,毛岸青出生于湖南长沙。他和哥哥毛岸英一样,孩提时代很少享受安定的生活。

毛岸青小时候是在外婆家长大的。在他刚满月的时候,父亲毛泽东就离开了长沙,远赴广州准备参加国民党一大。

母亲和外婆曾带着他和哥哥去到父亲的身边,但是每次因为工作缘故,父子相聚不久又不得不分离。

1927年,毛岸青已经4岁,开始记事,但是毛泽东却因组织秋收起义,挥手而去。父子此去一别,竟在之后长达20年的时间里,关山阻隔,音信全无。

所以在毛岸青幼年的记忆中,他对父亲的印象十分模糊,童年时代的关爱也多来自母亲。

但是1930年,也就是毛岸青7岁这年,母亲杨开慧却遭到反动军阀的残忍杀害。这让他的幼小心灵受到了深深的创伤。

中共的地下党组织为了安全起见,事后将毛岸青和哥哥毛岸英、弟弟毛岸龙转移到上海,没想到却遭遇意外,让兄弟三人从此饱受人间疾苦。

弟弟毛岸龙在途中病死,毛岸青和哥哥岸英也流落街头。为了能活下来,兄弟俩只能以卖报推车维生,过着风餐露宿的苦日子。

期间,他们受尽反动军警、特务还有流氓地痞的欺压。特务巡捕的一次毒打更是严重损害了毛岸青的身体。他被打成脑震荡,耳膜破裂,听不清声音。从此,他的头经常隐隐作痛。

兄弟俩在上海相依为命的流浪岁月就这样整整过了5年,党组织才找到了他们。之后兄弟俩被送往苏联学习。

此时14岁的毛岸青终于脱离“地狱”般的环境,过上了不再流浪的安稳生活。

可喜的是,两兄弟与父亲毛泽东也对接上了,中断多年的亲情得以恢复。那段时间,他们做得最多的一件事,就是给父亲写信。

彼时正逢苏联发动卫国战争,毛岸英报名参军,上了前线。毛岸青则积极参加各种支援活动,包括运送伤员、挖战壕等。期间,勤奋好学的他还考取了苏联的东方大学。

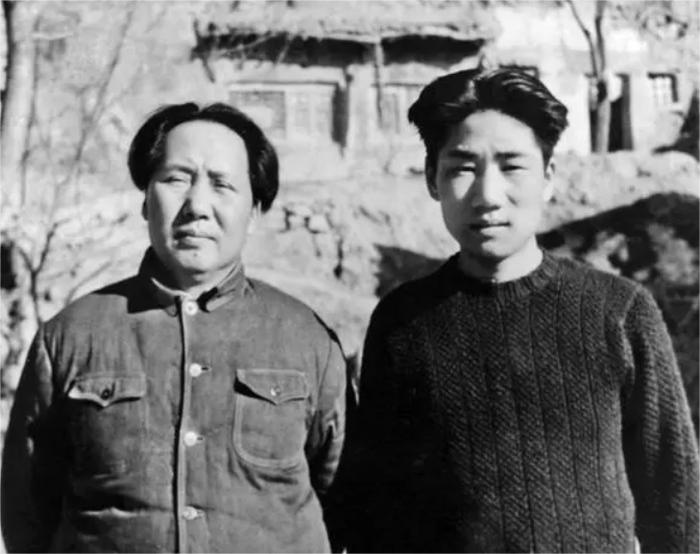

1946年,毛岸英提前回国。当看到近20年未曾谋面的大儿子站在眼前,又听到小儿子考取东方大学的好消息时,毛泽东很是高兴,当即给毛岸青写了一封信。

一年后,毛岸青也回到了国内,正式入了党,之后又进入中宣部工作,担任俄文翻译。那么,他是如何认识邵华并与之走到一起的呢?

老红军张文秋有两个女儿,一个是刘思齐,另一个就是邵华。

时间回到1927年4月的一天,当时中共五大在武汉召开,正逢张文秋结婚的第二天,与会人员纷纷给夫妇俩送上祝福。

唯独毛泽东的发言风趣又独特,他说:“大家都祝你们早生贵子,我不一样,我祝你们早生一对千金,正好我有两个儿子,到时候我们对亲家,可好?”张文秋说:“好啊,就这样定了。”

当然,这只是毛泽东当年的一句玩笑话,张文秋也没有当真,毕竟当时她还没有孩子。但历史的机缘就是如此神奇,多年后,她的大女儿思齐真的就嫁给了毛岸英,小女儿邵华则嫁给了毛岸青。

邵华是陈振亚烈士的女儿,在延安出生,她小时候的经历与毛岸青差不多,都受尽了人间苦难。

1942年,5岁的邵华和父母一起被新疆军阀扔进监狱,整整在里边待了4年。长年的饥寒,再加上被毒打的经历,给她的身心造成了极大的负面影响。好在有母亲和狱友的悉心照料,邵华才奇迹般活了下来。

张文秋早就认识毛岸英和岸青,那时候两兄弟经常到她家里玩。由于毛泽东常年为革命奔波,少有闲暇,加上杨开慧去世很早,所以对于这两个孩子,张文秋如同慈母般,经常代为照顾。哥俩的鞋子坏了,她就帮忙拿去街上修补;哥俩的衣服脏了,她负责清洗,还经常做好吃的给他们,把他们当做自己的孩子一样看待。

1949年,邵华11岁,第一次见到毛岸青哥哥。而在这之后,毛岸青则成了邵华家的常客。

1950年,毛岸英准备上前线,临走前的那天晚上,特地来到张文秋家,告诉岳母自己要出差了,可能要走很长一段时间。除了思齐,他最放心不下的人就是岸青了,所以此次前来,就是想将毛岸青托付给她照顾。

这天晚上,毛岸英说了很多关于弟弟的事,包括弟弟小时候吃了很多苦,在苏联长大,喜欢吃面包、喝牛奶等等,可见哥哥永远都在想办法爱护弟弟。

在这不久后,毛岸英去了前线。哥哥不在的日子里,毛岸青经常在周末来到张文秋家,和思齐和邵华两姐妹下棋、打球。

毛岸青喜欢音乐,很有这方面的天赋,经常给姐妹俩拉小提琴,让这个家充满了欢声笑语。

只可惜好景不长。1950年11月25日,毛岸英在朝鲜战场上壮烈牺牲。

消息传来,毛岸青大哭一场,他想不到从小疼爱自己的哥哥就这样从此离开了自己。回首黑暗岁月中那段相依为命的时光,毛岸青难以接受这一现实的打击。他很快因为悲伤过度旧病复发,再也无法坚持正常的工作。

毛泽东曾在专家的建议下将毛岸青送到苏联治疗,但是毛岸青始终郁郁不乐。1957年毛岸青回国,不久后又去了大连休养,但是病情一直时好时坏。作为嫂子的刘思齐很关心毛岸青,常常带着妹妹邵华去大连看望他。

而毛岸青见到彼时的邵华竟有些认不出了,相见后他的第一句话是:“你就是邵华?当年的那个小姑娘,怎么一下子长成大人了?”

毛岸青的惊喜,也在情理之中,毕竟这次重逢,距离两人上次相见已经7年过去,邵华也从当年的小妹妹出落成了一个亭亭玉立的大姑娘。

也许是中间太久没见,青梅竹马的感情让两人迅速热络,越聊越投机。之后,邵华与毛岸青开始频频通信,交流彼此的生活经历。

毛主席知晓后,不仅不反对,还鼓励他们继续交往。时间长了,两人的感情进一步升华,毛主席很开心,一直说邵华是个好孩子,值得交往。在毛主席的极力促成下,1962年,情投意合的两人正式结为夫妻。

夫妇俩在大连过了一段新婚日子,就回到北京看望父亲毛泽东。父亲告诉他们,千万不要忘记了已经故去的母亲杨开慧。接着对邵华说,你是新媳妇,应该要回去认认家门,让外婆和韶山的父老乡亲们看看。于是,两人就向单位请假,一同回到湖南探亲。

回到湖南后,毛岸青领着邵华回到了当年与妈妈、哥哥、弟弟一起住过的那间小屋。

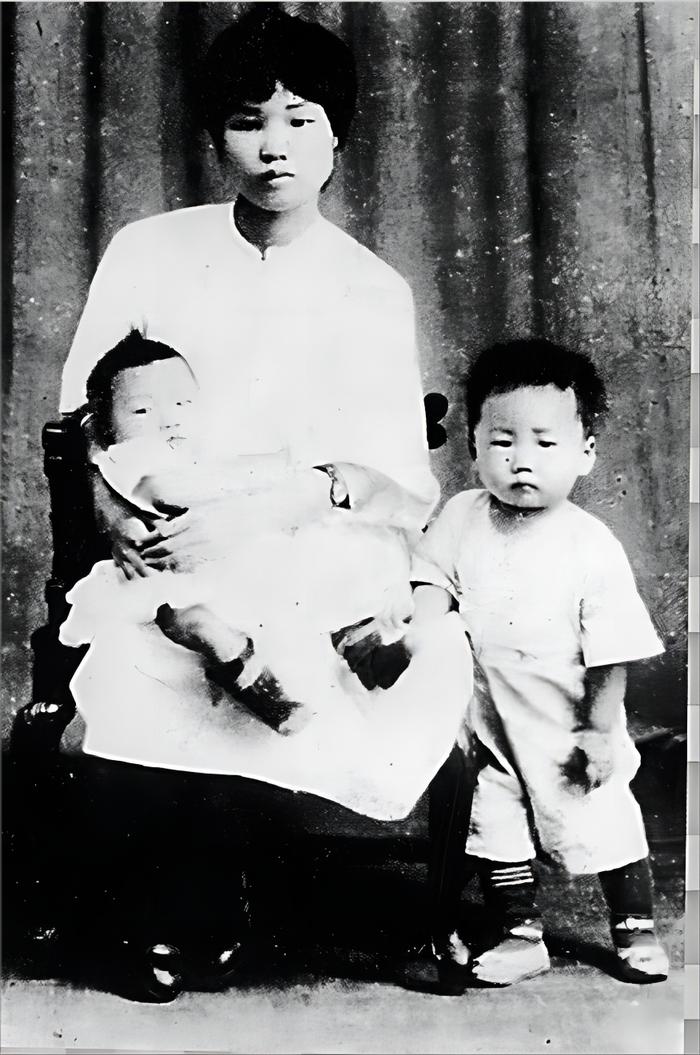

当他看到墙上挂着的母子三人的泛黄合影时,32年前的往事顿时涌上心头,昔日家庭的美好以及生活的无常全都历历在目,记忆犹新,他一下子大哭起来。一边哭,一边将合照指给妻子看:“看,那就是我的妈妈杨开慧。”

接着他们准备去给妈妈杨开慧扫墓。毛岸青的身体不好,加上碰上暴雨,工作人员建议他们延后出发。但是邵华理解毛岸青渴望立刻去祭拜母亲的心情,所以还是选择了按原计划出发。

在邵华和工作人员的一路搀扶下,毛岸青来到了杨开慧的墓前。看到妈妈的墓碑,毛岸青抑制不住自己的心情,抚摸着墓碑再次大哭起来。多年的苦难及委屈,似乎在这一刻得到了释放。

他要向妈妈诉苦,向妈妈说自己已经找到好媳妇,还要告诉妈妈,自己现在过得很好,父亲也很好。

原本毛岸青还想要跪下叩拜母亲,但最终在邵华的示意下选择了鞠躬。

这并非妻子不让他跪拜,主要是当时正逢暴雨,地面又硬又冷,再加上丈夫情绪过于激动,邵华担心这一跪会导致丈夫旧病复发。

还有一个原因就是行跪拜礼容易被误会为封建遗存,以这种礼仪去祭拜革命者杨开慧显然不合适。所以毛岸青临时把跪拜改成了三鞠躬。

在这次祭拜后的往后数十年里,毛岸青基本上每年都会回来看望妈妈,陪妈妈说说心里话,然后告诉妈妈,一家都过得很好。

1990年,杨开慧同志牺牲60周年,湖南板仓老家的老百姓发出倡议,计划捐款给她立一座雕像。

得知这一情况后,毛岸青很高兴。从选材料、雕塑家,再到设计至落成,他与邵华都全程参与。这座雕像,也是毛岸青对妈妈爱与思念的凝聚。

1970年,毛岸青与邵华的爱情结晶毛新宇出生,这让毛岸青兴奋不已。只见他对儿子左亲右亲,紧紧搂在怀里,脸上洋溢着初为人父的幸福与喜悦。

小时候的新宇很调皮,妈妈经常“教训”他,但是父亲毛岸青总是站出来“护子”,说不能这样教育孩子。在新宇面前,邵华是慈母兼严师,而父亲毛岸青则是永远保护他的“靠山”。

2003年,毛新宇的妻子产下了一个胖小子,这一年正是毛泽东诞辰110年,可以说,这是上天赐予毛主席最好的生日礼物,大家给他取了个小名:小东东。

2005年,当小东东和父母回到韶山,进入主席当年在滴水洞住过的卧室时,他马上就叫了起来:爷爷,爷爷!

2007年3月,毛岸青走到了生命最后的时刻。此时的他已经不能言语,邵华只能用眼神与他进行交流,但心灵的默契是不需要语言的。从毛岸青的眼神中,邵华读懂了其中的深意。

她的思绪又回到1990年的那个清明。邵华陪毛岸青回到长沙为母亲扫墓,在板仓旧居的签名本上,毛岸青工工整整写下三个字:杨岸青。

那一瞬间,邵华读懂了毛岸青的内心,他是多么怀念母亲,多么怀念故乡。

3月23日凌晨,毛岸青走完了自己的一生,走时平静且安详。一年后,过度思念丈夫的邵华也因病去世了。

临终前,她再三交代儿子毛新宇:“妈妈要走了,去跟你的父亲团聚,你记住,一定要将你父亲带到奶奶旁边,然后把我的骨灰也放在你父亲身旁。”后来,毛新宇一一照做。

2008年12月,孝顺的毛新宇将父母的骨灰送回了湖南长沙县的杨开慧烈士陵园。邵华与毛岸青合葬,毛岸青也终于回到了母亲的怀抱,一家人再也不会分开了。