转自:科创中国

空间科学与深空探测是牵引世界航天活动和当代科学研究迈向“四极”的重要途径。本文主要依据国际最具影响力期刊的空间科学亮点成果,概略梳理了2024年全球空间科学重要进展,特别是美国韦布望远镜在揭示宇宙早期演化、系外行星研究方面取得新突破,嫦娥任务月球样品揭示月球更早历史,冰卫星渐成国际深空探测新热点等尤值关注。中国启动载人登月任务,并将实施天问三号火星采样返回,或将重塑全球空间科学和探索格局;欧洲发布至2040年对地观测战略,美国发布2024版太阳与空间物理十年规划,中国发布首个国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年),更是意义重大、影响深远。

空间科学既是天文、物理、化学、地学、生命等传统母学科的新兴前沿、交叉学科,又倚重航天高新技术的颠覆式创新,集中体现了科学研究向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力,不断突破人类认知边界的显著特征。回眸2024年,世界航天发射超过220次,其中专用科学卫星/深空探测器的发射近10次,几乎全部由美国、欧洲和中国三方包揽(表1),侧面反映了空间科学世界第一方阵的格局。除了这些新升空的太空探索利器很是引人瞩目外,中外科学家围绕宇宙起源和演化、太阳系与人类的关系等科学难题,又取得了诸多足以影响未来学科发展和更新人类知识体系的新成果,潜移默化改变着人类的世界观、价值观和发展观。

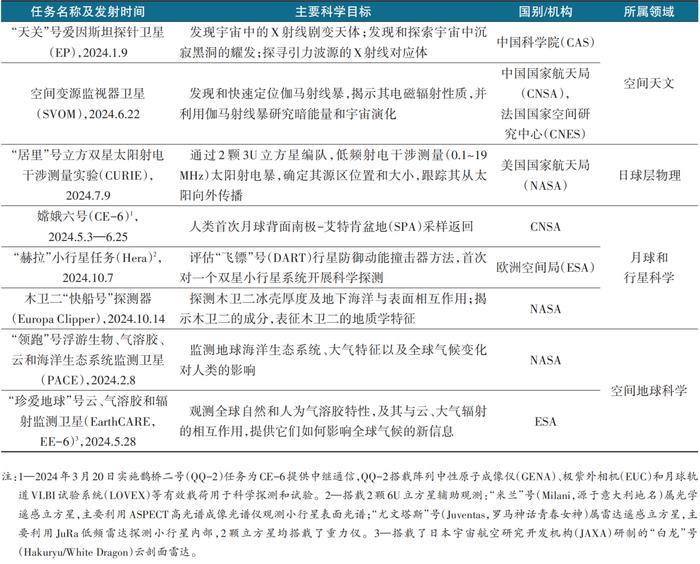

表1 2024年全球主要空间科学任务简表

限于篇幅,依据若干具较高国际影响力学术期刊空间科学亮点论文,以空间天文、日球层物理、月球与行星科学、空间地球科学和载人航天的中外标志性原创突破和里程碑进展为主线,通过10大热点回眸,以期提纲挈领,盘点过往,启迪未来。

1、韦布望远镜揭示早期宇宙演化,“天关”卫星发布首批科学成果

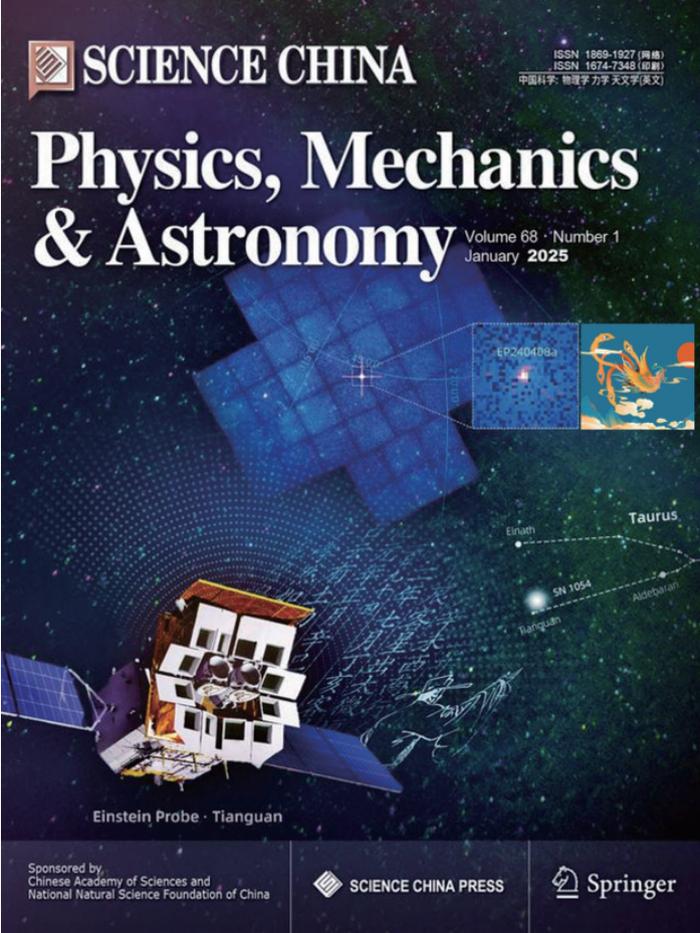

早期宇宙历史关乎宇宙起源和大爆炸理论。2021年12月发射至日地拉格朗日L2点的詹姆斯·韦布空间望远镜(JWST),正凭借其卓越的红外观测能力,成为人们获取宇宙深处数据的主要工具,时隔2年,2024年因探测宇宙黎明时期的新发现再次入围Science年度10大科学突破。继“悟空”“慧眼”“怀柔一号”等天文卫星之后,中国在2024年初发射的爱因斯坦探针卫星(EP)完成在轨交付,标志着X射线时域天文领域进入新的时代。中国科学院将其命名为“天关”,既是中国古代/北宋天象记录“天关客星”服务于现代天文学研究的极佳诠释,也体现了中国在超新星爆发观测(SN1054)的深厚渊源和对世界天文学的卓越贡献。

见证宇宙首批恒星系统的构建。丹麦科研人员借助JWST的近红外光谱仪(NIRSpec),分析了12个红移大于8的星系样本,并根据中性氢的吸收光谱特征,确认其中3个形成于宇宙大爆炸后的4亿~6亿年内,属于宇宙中最早诞生的一批星系。那时宇宙处于138亿年总寿命的前3%~4%时期,可谓天文学家第一次直接“看见”星系的形成。他们已申请了JWST的更多观测时间,以不断扩展人类观测到的宇宙时空极限。此外,瑞典科研团队利用JWST的近红外相机(NIRCam),在宇宙大爆炸后4.6亿年的一个名为“宇宙宝石弧”(Cosmic Gems Arc,红移值z≈10.2)的星系中发现了球状星团。这可能是迄今已知最早的圆球状星团,为了解再电离时期(大爆炸后约37.9万年开始)的星系特性及其形成过程提供了一个窗口。

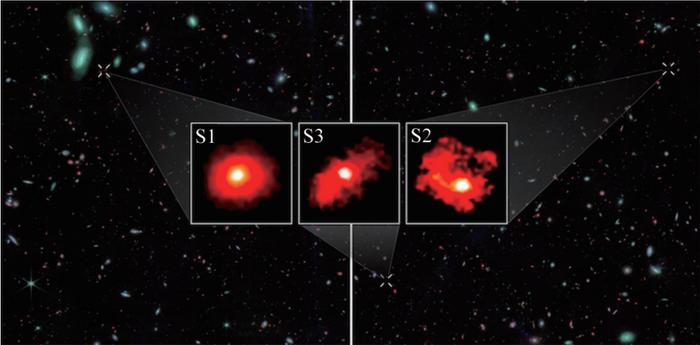

新发现挑战传统星系形成理论。瑞士科研人员亦借助JWST NIRCam,通过“第一周期再电离时期光谱完整观测项目”(FRESCO)巡天,精确测量星系的距离和恒星质量,从36个样本中发现了3个来自早期宇宙的超大质量星系。这些星系几乎与银河系一样大,其红移值介于z=5到z=9之间,意味着它们存在于宇宙大爆炸后的前10亿年内。该发现表明,早期宇宙中的恒星形成效率明显高于之前的认知,挑战早期恒星/星系缓慢形成并逐渐增大的现有共识,值得后续利用JWST和阿塔卡马大型毫米波阵列(AL⁃MA)等深入研究。有意思的是,由于它们含有大量尘埃,在JWST图像中呈现出明显的红色,被昵称为3个“红色怪物”(图1)。

图1 JWST捕捉到宇宙大爆炸后第一个十亿年形成的3个极其巨大、尘埃密集的星系“红色怪物”

图1 JWST捕捉到宇宙大爆炸后第一个十亿年形成的3个极其巨大、尘埃密集的星系“红色怪物”(图片来源:NASA/CSA/ESA,Xiao M和Oesch P A,Brammer G,Dawn JWST档案)

“天关”卫星(EP)首个原创成果发表在中国期刊。“天关”是中国空间科学卫星系列任务之一,配备宽视场X射线望远镜(WXT)和后随X射线望远镜(FXT),比国际现有同领域设备探测灵敏度和空间分辨率提高1个数量级以上。在测试和运行的初期阶段,“天关”已探测到多种类型的暂现天体,并捕捉到多例可能的新类型暂现源。例如,2024年4月8日“天关”发现的暂现天体“南方朱雀客星”EP240408a(图2),其天体的光谱和时变特征与目前已知天体类型均不完全一致,可能属于一种前所未知的暂现天体类别。该发现对于拓展对宇宙暂现天体族群的认识、理解极端物理过程具有重要科学价值。“天关”探测到了红移值z≈4.9的伽马射线暴EP240315a,是迄今软X射线波段的最遥远伽马射线暴,不仅表明“天关”卫星探测来自遥远的早期宇宙伽玛暴的能力,也为进一步理解恒星塌缩产生黑洞及相对论性喷流的物理过程提供了新的视角。实际上,这2个例子只是“天关”卫星众多科学发现的冰山一角,充分展示了中国科学卫星正在产出重要发现。

图2 “天关”卫星首例正式发表成果EP240408a——“南方朱雀客星”

图2 “天关”卫星首例正式发表成果EP240408a——“南方朱雀客星”2、新模型揭示太阳磁活动周,子午工程建成引国际关注

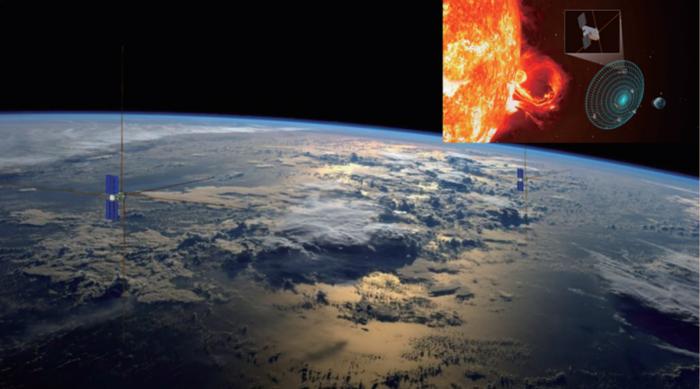

太阳活动周亦称太阳磁活动周,大致为11年(9~13.6年)。按国际约定第1个太阳活动周始于1755年2月,2024—2025年将迎来第25太阳活动周峰年。2024年夏季位于北纬40°的北京等地意外频现北极光,提醒人们仍需重视太阳爆发机制研究,发展立方星座探测或多卫星协同(图3),开展日地月空间环境乃至太阳系空间天气研究预报,服务现代社会发展和人类生命健康。2024年,欧洲空间安全计划部署的“守望者号”(Vigil)日地L5点空间天气卫星虽取得初步开工授权(PATP),得以继续完成卫星B2阶段(Phase B2)研制,但其发射窗口在2030年代初,未来仍需接续推动。

图3 美国“居里号”立方双星在轨示意,也是“日出号”(SunRISE)太阳射电干涉实验立方星座(6U×6,右上)的探路者

图3 美国“居里号”立方双星在轨示意,也是“日出号”(SunRISE)太阳射电干涉实验立方星座(6U×6,右上)的探路者太阳发电机效应始于太阳表面附近。传统模型认为,用来解释太阳活动周的太阳发电机起源于太阳内部辐射区和对流区之间的差旋层(tachocline)。而日震学将太阳低纬度扭转振荡精确定位到太阳外层的5%~10%,即近太阳表面剪切层。在该区域内,向内增加的较差自转与极向磁场耦合,会触发磁旋转不稳定性。基于此,英国科研团队提出了一个新解析模型并通过数值模拟证实,近太阳表面剪切层的磁旋转不稳定性,可更好地解释太阳发电机的各种特征,为准确预测完整太阳磁活动周期和空间天气提供了新见解。

“羲和号”绘制太阳大气较差自转三维图像。中国科研团队利用羲和卫星的多谱线、全日面、高精度太阳Hα光谱观测数据,反演了太阳大气从光球层底部至色球层高层的多普勒速度场。除了验证太阳较差自转外,他们新发现了太阳大气自转速度随高度明显增加的“反常”自转现象,例如在赤道处,太阳从光球层到色球层的旋转速度逐渐加快。分析表明这源于普遍存在的小尺度磁场与色球层大气存在强磁冻结效应。该研究为理解太阳发电机、日冕加热、太阳自转的长期变化提供了新观测证据。

太阳轨道器揭示慢速太阳风起源。充满日球层的背景太阳风源于日冕的多个来源,呈现高度结构化。高速、相对均匀的太阳风源于开放日冕/冕洞。低速、极端变化的太阳风,其源区存在争议。英国科研人员发现,2022年3月ESA主导的太阳轨道器(Solar Orbiter)就位探测到的太阳风变化是由太阳大气中多个来源的磁连接的时空变化驱动。他们精确定位出慢速太阳风来自开放和闭合日冕“相遇”的区域,并通过磁场线断裂和重联过程逃逸到行星际空间。

首次完整构建火星空间太阳高能粒子能谱。太阳高能粒子事件(SPEs)是最具破坏性的空间天气现象之一,影响遍及日球层,而火星由于缺少磁场保护且大气稀薄,高能粒子及其在火星大气中生成的次级粒子辐射尤甚。中外科研人员针对2022年2月15日太阳高能粒子事件,利用中国天问一号轨道器(TW-1/MEPA)、ESA痕量气体轨道器(TGO/LiulinMO)、NASA火星大气和挥发物演化探测器(MAVEN/SEP)以及“好奇号”火星车(MSL/RAD)的粒子及辐射探测数据,结合火星大气粒子传输模拟,首次完整构建了太阳高能粒子在火星空间1~1000 MeV的完整质子能谱。该工作不仅加深了人们对火星空间辐射环境的理解,也显示出在火星进行连续和协同辐射监测的必要性。

探空火箭试验证实地球存在双极电场。和地球重力场、磁场一样,理论认为地球也存在一个全球性静电场或双极电场。2022年5月11日NASA在挪威安多亚探空火箭发射场(Andøya Rocket Range)发射了“耐力号”火箭(Endurance),搭载了光电子能谱仪(PES)、扫描式朗缪尔探针(SLP)、电磁场和波探测包(FIELDS)等3种科学载荷。欧洲非相干散射雷达(EISCAT@Svalbard)在火箭探空期间同步开展电离层遥感联合观测。根据“耐力号”的亚轨道就位探测数据,一个美国主导的国际团队成功测量了整个地球的电场(图4),首次证实了地球双极电场的存在。研究表明,双极电场使电离层膨胀并抬高了电离层的“标高”,导致了两极的“极地风”并驱动了高空大气逃逸。该发现为理解地球大气动力学,洞察其他行星(如金星和火星)的奥秘,探索宇宙其他宜居星球提供了启示。

图4 “耐力号”探空火箭的任务剖面

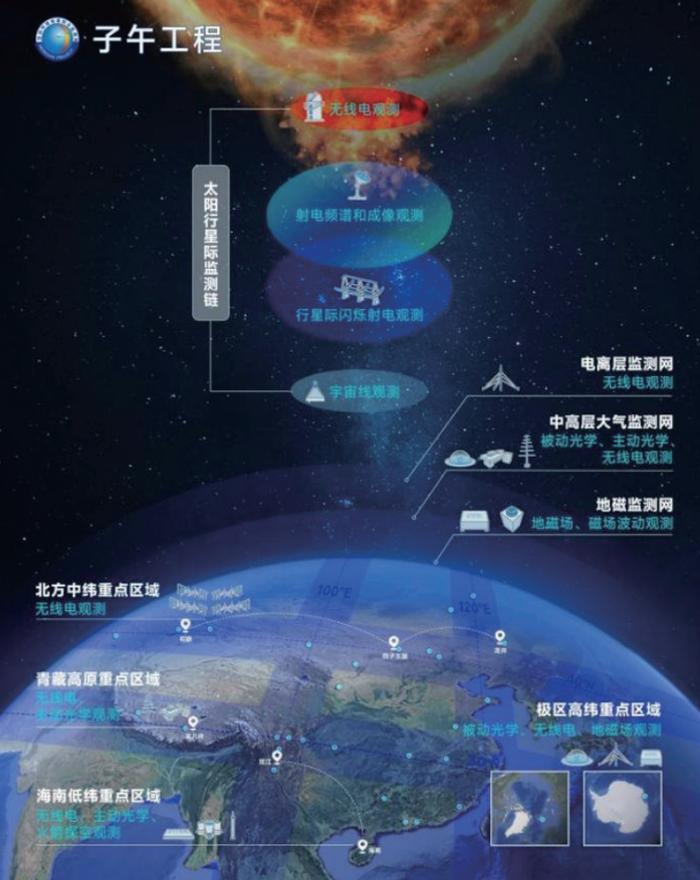

图4 “耐力号”探空火箭的任务剖面子午工程建成引领全球地基空间天气监测。在当今太空时代,对日地空间环境的监测和研究对人类来说仍属尚未完全破解的巨大挑战。2024年,国家重大科技基础设施子午工程(CMP)建成并通过国家验收,成为世界规模最大、性能最先进的空间环境综合地基监测网。Space Weather 2024年出版子午工程专辑,美国地球物理学会(AGU)会刊EOS中的“EOS研究亮点”专文予以推介。子午工程包括空间环境监测系统、数据通信系统和科学应用系统3大系统。其中,空间环境监测系统采用精心设计的“一链、三网、四聚焦”监测架构,实现对整个日地空间环境的全圈层、多要素、综合性、立体式综合监测(图5)。子午工程获得的数据将与全球科学界共享,促进空间天气和空间物理研究方面的合作,并为建成国际子午圈大科学计划(IMCP)奠定了坚实物质技术基础。

图5 中国子午工程整合来自数百个地面监测仪器设备的数据,以监测太阳和地球之间的空间天气

图5 中国子午工程整合来自数百个地面监测仪器设备的数据,以监测太阳和地球之间的空间天气3、嫦娥六号人类首次月背采样,新样品揭示月球更早历史

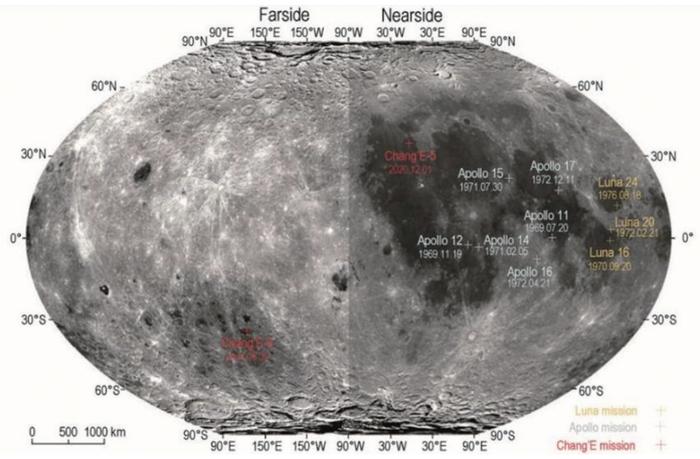

月球探测是航天国家迈向深空的起点。虽然遥感探测曾极大推动了月球科学,但月球样品毫无疑问仍是厘清月球物质组成和分布特征、揭示月球火山活动历史的第一手科学证据。特别地,中国嫦娥六号(CE-6)任务完成了人类历史上首次月球背面采样(图6),并携带1935.3 g月壤样品返回地球,开始产出一批新的重大原创科学成果,是中国探月工程的重要里程碑,也是2024年全球科学里程碑事件,CE-6工程副总设计师李春来入选Nature2024年10大科学人物。CE-6还搭载了法国、ESA、意大利和巴基斯坦的载荷或卫星,为国际科技合作提供了广阔舞台,为全球深空探索贡献了中国智慧和中国力量。

图6 美国、苏联、中国月球采样返回任务月面落点示意

图6 美国、苏联、中国月球采样返回任务月面落点示意嫦娥五号(CE-5)样品深化月球火山活动期限研究。CE-5在2020年12月17日返回了1731 g月表年轻火山岩区样品。2021年中国科研人员对CE-5月壤玄武岩碎屑精确定年结果更正了美国阿波罗计划(Apollo)和苏联“月球号”(Luna)9次样品给出的月球大约30亿前就停止了岩浆活动的判断,将月球的地质生命延长了约10亿年,对传统的月球演化模型提出了挑战。中国科研人员从3 g CE-5样品中挑选出约3000颗玻璃微珠,通过电子探针成分测定、微量元素测定、硫同位素分析等识别出3颗火山成因玻璃珠,对其离子探针U-Pb定年表明它们的年龄是(123±15)Ma(Ma为百万年)。这意味着,1.2亿年前月球还有小规模火山活动,既对月球岩浆活动历史形成了新的时间约束,也提示人们思考20亿年~1亿年间是否存在未被发现的火山活动?是否还有更年轻的火山活动?

科学家首次在CE-5返回月壤中发现分子水。虽然月球不含水属于月球科学的基本假设,月壤中发现的微量“水”通常以羟基(OH—)的形式存在,但中国科研人员在CE-5样品中发现了一种富含水分子和铵的未知矿物晶体(ULM-1),其分子式中含有多达6个结晶水,水分子在样品中的质量比高达41%。单晶衍射和化学分析表明,这些月球水和铵以一种成分为(NH4,K,Cs,Rb)MgCl3·6H2O的水合矿物形式出现,其晶体结构和组成与地球上近年来发现的一种稀有火山口矿物相似,其存在对于月球火山气体的组成给出重要约束。该成果也揭示了月球上水分子可能存在的一种形式——水合盐,为未来月球资源的开发提供了新可能性。此外,中国科研团队首次在CE-5样品中发现月球天然形成的少层石墨烯,拓宽了人们对月壤复杂矿物组成的认知,为月球的原位资源利用提供了重要信息及线索。

CE-6样品首次揭示月背火山活动历史,为认识整个月球的地质历史提供了独特新视角。CE-6着陆点位于月球背面南极-艾特肯(South Pole-Aitken,SPA)盆地内部阿波罗陨石坑(Apollo Basin)边缘,该区域月壳极薄,有望揭露月球背面早期撞击盆地的原始物质。初步分析表明,CE-6样品玄武岩碎片占总量的30%~40%,其矿物以辉石、斜长石和钛铁矿为主,橄榄石含量极低;样品的主要物相组成为斜长石(32.6%)、辉石(33.3%)和玻璃(29.4%),其中玻璃含量接近阿波罗样品的下限;此外样品中的钍(Th)、铀(U)和钾(K)等微量元素含量显著低于克里普(KREEP)玄武岩,与位于月球正面风暴洋(OceanusProcellarum)克里普地体中的Apollo及CE-5样品表现出了巨大差异。利用CE-6月背样品,中国2个科学团队做出的2项独立研究成果,均揭示月球背面约28亿年前仍存在年轻岩浆活动,填补了月球玄武岩样品在该时期的记录空白,也为撞击坑定年提供了补充数据。其中,南方团队通过对3.5 g月壤样品玄武岩岩屑中微小含锆矿物()以及斜长石和晚期填隙物开展铅-铅(Pb-Pb)和铷-锶(Rb-Sr)同位素分析,标定出CE-6低钛玄武岩形成于28.3亿年前的火山喷发,指出火山岩浆来自亏损克里普物质的月幔源区;北方团队从5 g月壤样品选出的108颗大于300μm的玄武岩岩屑中,发现了1颗源于不同月幔源区的高铝玄武岩岩屑,Pb-Pb同位素定年结果为(42.03±0.04)亿年,意味着月背火山活动42亿年前就存在,至少持续了14亿年,且月幔源区经历了从克里普物质富集到亏损的转变,为研究SPA大撞击事件、月球背面/正面差异“二分性”形成机制提供了新视角。此外,同位素定年结果与撞击坑统计定年结果基本一致,指示了月球正面和背面遭受陨石撞击的概率相当。

月球南极存在古代岩浆洋遗迹。印度科研团队利用“月船3号”(Chandrayaan-3)任务数据对月球南极高纬地区的月壤进行了分析,发现这里存在月球岩浆洋(LMO)的遗迹。2023年8月,“月船3号”维克拉姆-2着陆器(Vikram-2,梵语意为“勇气”)在月球南极附近(69.373°S,32.319°E)软着陆,其普拉吉安(Pragyan,梵语意为“智慧”)月球车搭载的α粒子X射线光谱仪(APXS),沿月表103 m长路径的不同位置进行了23次原位测量,发现月球南极高地风化层具有实质性空间均匀性,着陆点周围的月壤由相对统一的元素组成,主要为含铁斜长岩(FAN),是月球岩浆洋结晶和分层的产物,支持月球岩浆洋假说。2024年10月,印度宣布2028年实施“月船4号”,从月球南极附近富含水冰的地区采集约3 kg的样本并送回地球。

此外,静海坑发现“疑似”洞道可用于月球基地选址。月球表面目前已发现200多处被称为“天窗”(skylight)的坑,其中一些可进入的熔岩管和通道或能提供一个比月表更温暖的环境,静海坑(MTP)是月球上已知最深的坑。意大利科研人员通过分析NASA月球勘测轨道器(LRO)微射频合成孔径雷达(Mini-RF)数据,发现了静海坑通向月表下方一个可进入的洞穴管道,位于130~170 m深处,长30~80 m,宽约45 m,能为恶劣的月表环境提供庇护,支持人类对月球的长期探索。该研究方法或可用于评估和表征其他月球坑,发现更多通道。

4、美国、中国均将开展火星采样返回,冰卫星成深空探测新热点

深空探测已经成为科技竞争的制高点。2024年10月,美国发射木卫二“快船号”探测器,它属于NASA太阳系探索主题的旗舰型任务(L)。正如其名,因为轨道设计采用了更高效的行星“引力弹弓”,木卫二“快船号”将于2030年4月被木星引力捕获,开始绕木星运行,甚至比ESA在2023年4月发射的木星冰卫星探测器(JUICE)提早1年多(~约15个月)抵达木星。不过,ESA和NASA将在研究层面上实现2个任务的协同与合作,了解地球以外宜居世界的天体生物学潜力。

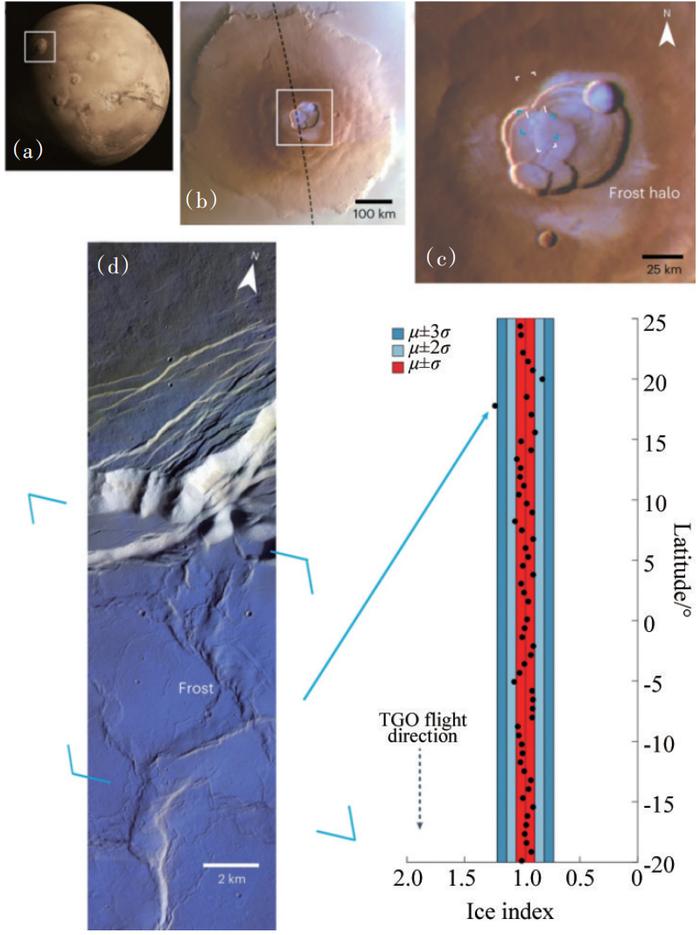

火星火山上发现水凝结的晨霜。火星的水循环关乎宜居性和未来载人火星探索。美国研究人员通过分析ESA的TGO影像和光谱观测,在火星赤道附近的塔尔西斯(Tharsis)火山省的奥林帕斯火山喷口发现了冰沉积物,它们只出现在火星寒冷季节的清晨而非下午(图7)。奥林帕斯山高达21 km,气象模型模拟发现,清晨高海拔火山口的地表温度足够低,足以支持每天的水凝结,而不是二氧化碳霜冻。分析认为,大气穿过这些巨型火山时产生的局部大气环流,在火星表面和大气的水体交换中发挥了作用——类似于地球高山诱导的微气候,令火星大气水蒸气在当地产生霜冻,并对更广泛的火星水循环有贡献。

图7 ESA火星TGO任务探测到奥林匹斯山火山口的水霜冻

图7 ESA火星TGO任务探测到奥林匹斯山火山口的水霜冻美国重新征集火星取样返回计划(MSR)设计方案。火星样品对于认知火星的生命宜居环境、掌握火星存在远古生命的直接证据至关重要。NASA主导、ESA参与的MSR被列为美国行星科学数版十年调查最优先的旗舰型任务。2020年已发射的“毅力号”是该任务的首场,根据原计划,将于2027年发射ESA领导的样品地球返回轨道器(ERO),2028年发射NASA领导的样品回收着陆器(SRL)和火星样品上升器(MAV),2033年将约600 g火星样品返回地球。但MSR任务遭遇了严重的技术障碍和预算不足问题。NASA于2023年秋季对前述MSR方案进行修改,把火星样品返回地球的时间推迟到了2040年,并于2024年春季向旗下各中心和产业界征集新的设计方案,要求降低任务成本并加快工程进度。

中国宣布实施天问三号火星采样返回任务(TW-3)。2024年9月,根据TW-3总设计师刘继忠介绍,围绕TW-3寻找火星生命痕迹的首要科学目标,中国计划在2028年前后实施2次发射任务,采集约800 g火星样品,于2031年实现火星样品返回地球,有望创造世界第一。结合TW-3任务的火星纬度和高程基本工程约束,中国科研团队提出了面向生命痕迹探寻的全链条研究,提出了86个预选着陆区,主要分布在古老(>3.5 Ga)的地质单元,即克律塞平原(Chryse Planitia)和乌托邦平原(Utopia Planitia)地区,它们具有丰富的地质环境、水活动历史、矿物成分等,可为后续选址迭代和基于着陆器的火星生命痕迹探寻提供支撑。

“卡西尼号”(Cassini)探测表明土卫一存在地下海洋。法国科研团队根据NASA Cassini(1997年10月15日至2017年9月15日)的档案数据,对土卫一(Mimas)的轨道偏心运动,尤其是其近心点(periapsis)的漂移,进行了详细计算和模拟。结果表明,土卫一坑洼的冰壳表面之下可能藏着20~30 km深的全球海洋,其年龄可能不到2500万年,可谓仍在继续演化的全新“水世界”,以至于地下海洋的迹象还来不及在土卫一表面留下活动痕迹。鉴于人们一直将一颗星球是否拥有水作为衡量其是否存在生命的重要指标,该颠覆性发现将推动人类对整个太阳系中等大小冰卫星的全面探测和研究。

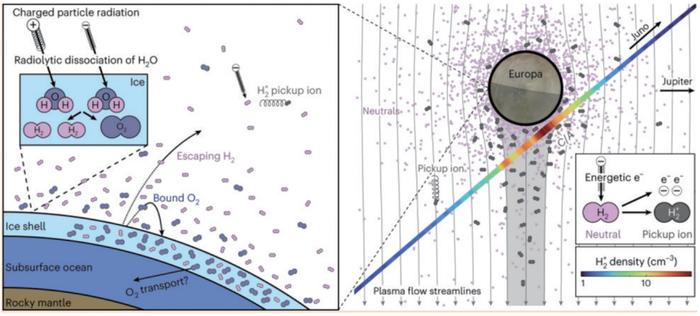

木卫二水冰表面分解产生的氧气低于预期。木卫二(Europa)被认为是太阳系中最可能存在生命的星球之一。太空环境中的带电粒子会破坏水冰的分子键,使水分解成氢气(H2)和氧气(O2),致使木卫二上存在一个微弱的富氧大气层。木卫二的O2可能会进入其地下海洋,为它提供一种潜在的氧化机制,进而孕育生命(图8)。2022年9月29日,“朱诺号”(Juno)飞掠木卫二,其搭载的木星极光分布实验(JADE)套件对大气进行了直接探测。美国科研人员根据JADE获取的H2+和O2+拾起离子(PUIs)数据,发现木卫二地表O2产率仅为(12±6)kg/s,处于之前计算模型预测的5~1100 kg/s的低端。但科研人员表示,即使如此,这一估值仍然符合我们所知的微生物生命宜居性范围。限于羽流的喷发、轨道位置等因素,新探测数据是否具有普遍性还有待观察,也许它不能代表木卫二上的氧气总量。

图8 木卫二冰壳表面通过辐射分解效应释放O2和H2,Juno探测到了多种“拾起离子”

图8 木卫二冰壳表面通过辐射分解效应释放O2和H2,Juno探测到了多种“拾起离子”实际上,包括木卫二在内,太阳系冰卫星还有很多不为人类所知,需要更多科学探索工作。中国正在论证天问四号(TW-4)任务,探测木星及其卫星木卫四(Callisto),并飞掠天王星。美国2011年发射的Juno已至少延寿运行到2025年9月。期待Juno、EuropaClipper、JUICE、TW-4等多任务的更多更新探测结果,揭示太阳系地外天体宜居性,发现潜在生命摇篮。

5、各国小行星任务前赴后继,小行星撞击研究提出新观点

太阳系大约形成于46亿年前。小行星是太阳系诞生之初传承下来的碎片,被认誉为太阳系的“时间胶囊”,蕴含着地球生命起源的重要线索,科学价值巨大。日本和美国都已实施了小行星采样返回任务。中国将于2025年实施天问二号任务(TW-2),实现编号469219的近地小行星2016HO3(Kamo'oalewa,夏威夷语意为“振荡天星”)的采样返回,完成主任务后,TW-2还将前往主带彗星311P/PanSTARRS(又称P/2013 P5)开展环绕探测。

ESA发射赫拉号(Hera)首次详查双小行星系统(Didymos-Dimorphos)。作为美欧小行星撞击和偏转评估计划(AIDA)的一部分,Hera是美国“飞镖”号(DART)任务的后续,也是ESA空间安全计划3大基石任务之一,于2024年10月发射进入日心轨道,2026年10月抵近目标并通过“脉冲交会”插入环绕轨道。鉴于已知小行星多达15%是双星,揭示它们如何形成、由何构成,评估它们撞击地球危险,将具有重要科学意义和安全价值。Hera及其搭载的2颗立方星,将采用环绕+着陆方式,凝视孪小星(Dimorphos)的撞击坑,测量双小行星的质量和构成,探测其表面和次表层特性。

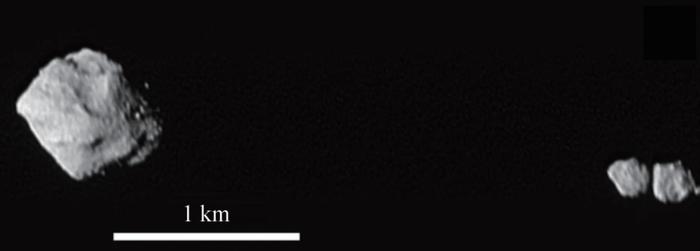

美国“露西号”(Lucy)在一颗主带小行星周围发现接触双卫星。Lucy是NASA发现计划(DiscoveryProgram)的第13次任务,2021年10月发射,旨在探索木星的特洛伊小行星群(Trojan asteroids)。2023年11月上旬,Lucy探测了其途经的第一个到访目标,位于主小行星带内缘、编号152830的小行星“丁基内什”(Dinkinesh,埃塞俄比亚语意为“露西”)。科研人员发现,它被一颗接触双卫星“塞拉姆”(Selam,埃塞语意为“和平”)环绕,该卫星由2个大小相似的瓣组成(图9),这种罕见的构造可能是某次重大地质事件后,由环绕母小行星的抛射物质缓慢接近形成,有助于了解太阳系小天体的形成和演变,值得深入研究。

图9 Lucy远距侦察相机(L'LORRI)飞掠152830号小行星(左)及其接触双卫星(右)的回看图像

图9 Lucy远距侦察相机(L'LORRI)飞掠152830号小行星(左)及其接触双卫星(右)的回看图像美国“冥王号”(OSIRIS-REx)小行星样品中发现磷酸盐。2023年9月,OSIRIS-REx将121.6 g贝努小行星(101955 Bennu)样品带回地球。分析表明,贝努的蛇纹岩黏土样品富含碳和氮及有机化合物等人们熟知的生命基本成分。此外,美国科研团队在样品中发现了遥感观测未显示的水溶性镁-钠磷酸盐,这些化合物是当今地球上所有已知生命生物化学的组成部分。该研究也暗示贝努可能是从一个古老的小型原始海洋世界分裂出来,为解开可能促成地球生命出现的前生化过程提供了新输入。

美国、日本继续交换小行星样品。根据小行星样品交换协议,继2011年11月日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)将“隼鸟2号”(Hayabusa-2)返回的“龙宫”(Ryugu)小行星样品转移给NASA后,2024年8月NASA将“冥王号”返回的贝努部分样品移交给JAXA,以最大限度利用样品,研究2颗小行星的差异和相似点,获取太阳系形成演化的新数据。

年轻小行星族为地球陨石的主要来源。大约70%的地球陨石具有H型(高铁含量)和L型(低铁含量)的球粒陨石成分,迄今只有大约6%的陨石能明确其来源。科学家在2项独立研究中发现,这2类陨石可能仅来自数个小行星解体事件,是数亿或数千万年前发生的大撞击的遗迹,有些撞击比之前预想得更晚。欧洲南方天文台(ESO)团队利用甚大望远镜(VLT)的主带小行星光谱数据和计算机建模,发现一组4.5亿年前撞击形成的马赛小行星族(Massalia),可能是地球L型陨石源头;而捷克团队发现,当前地球H型和L型陨石可能源于3次小行星解体,分别发生于约580万年、760万年和4000万年前,小行星直径均超过了30 km;用年轻的凯琳(Karin)和鸦女小行星族(Koronis)的撞击事件以及较古老的马赛小行星族第2次撞击事件(约4000万年前),可以解释目前坠落到地球上的绝大部分陨石的形成原因。

来自外太阳系的碳质小行星制造了恐龙灭绝大撞击。撞击事件发生在近6600万年前,在墨西哥希克苏鲁伯(Chicxulub)形成了直径145 km的陨石坑,但撞击物究竟来自何方却是一个谜。德国科研人员依据古代撞击沉积物中极稀有的钌(ruthenium)同位素,推测当时撞击地球的是一颗在外太阳系形成的碳质小行星,而非在内太阳系形成的硅酸盐小行星。该发现可进一步完善行星系天体撞击模型。

6、系外类地行星发现大气层,系外行星表征路线图发表

系外行星的发现开辟了现代天文学新的大航海时代,某种程度上已改变了人们对宇宙的认知。截至2024年11月30日,人们已确认5788颗系外行星、4166个行星系统,其中包括210颗类地行星。JWST在发现和表征系外行星方面屡有斩获。

德国科学团队发现超级木星。他们通过分析JWST中红外成像/光谱仪(MIRI)的直接成像,发现“超级木星”系外行星Eps Ind Ab,它的温度为275 K,质量是木星的6倍多,距离主序星Eps Ind A母恒星约15 AU,可能是该星系唯一的巨行星。

美国科学团队发现第1颗有大气层的系外类地行星。他们针对2004年发现的巨蟹座系外行星55Cancri e,通过分析JWST的NIRCam和MIRI次食光谱数据,发现超级地球55 Cancri e(1.95REarth,8.8MEarth)具有大气层,富含碳基气体(CO2或CO)。虽然该行星距离母恒星仅1/65AU,表面可能被岩浆海洋覆盖,无法维持生命,但对其研究可增进对地球早期历史的了解。

美国科学团队揭示热海王星系外行星过度膨胀之谜。他们结合哈勃空间望远镜(HST)和JWST的透射光谱观测,解释了位于室女座的类海王星系外行星WASP-107b的过度膨胀是由于其内部热源造成的。WASP-107b围绕其母恒星的偏心轨道导致潮汐驱动的加热,从而使其大气层膨胀,变成一颗“棉花糖”行星(图10)。

图10 潮汐加热驱动系外行星WASP-107b的大气过度膨胀成“棉花糖”状

图10 潮汐加热驱动系外行星WASP-107b的大气过度膨胀成“棉花糖”状另一个美国团队则利用JWST发现了WASP-107 b的新细节,其膨胀的大气层具有令人意想不到的东西向(早晨—傍晚)临边不对称性。

类地系外行星大气表征路线图发表。至2017年,人们在位于宝瓶座的红矮星TRAPPIST-1周围发现7颗类地行星TRAPPIST-1b,c,d,e,f,g,h。既往3D气候模拟显示至少有1颗中间行星(TRAPPIST-1e)是该行星系统中宜居、海洋覆盖星球的最佳候选者。得益于JWST观测能力,JWST TRAPPIST-1科学合作组宣布,将利用透射光谱技术,揭示TRAPPIST-1行星系统的行星大气和成分之谜,在10年内识别出TRAPPIST-1周围宜居或非宜居的行星。

7、美欧2颗地球科学卫星升空,ESA发布至2040年对地观测战略

空间对地观测是现代社会卫星应用的重要内容,地球科学卫星居高临下,使人类能够从空间全面、综合、整体地观察、研究和预测行星地球。

美国、欧洲2024年各发射1颗地球科学专用卫星。“领跑号”(PACE)任务曾数次因特朗普政府对气候变化的负面看法被取消或因预算资金问题面临搁置,不过2024年苦尽甘来成功完成发射,也使得美国在轨对地观测任务多达26个,延续并扩展NASA对地球的长期观测。“珍爱地球号”(EarthCARE)任务属于ESA地球探索者计划(Earth Explorer)的第6项任务,也是其地球观测一揽子项目(EO Envelop Prigramme)的重要组成部分。EarthCARE研发历程持续约20年,原计划搭载俄罗斯“联盟2”火箭发射,后因俄欧航天合作终止改选ESA的“织女星C”固体火箭,但该火箭失利后复飞时间推迟,导致ESA最终选择了美国太空探索技术公司(SpaceX)的“猎鹰九号”可回收式中型运载火箭。

8、国际载人航天医学成果发布,中国载人月球探测任务启动

当前,全球载人航天飞行正在发生着变化。曾经是政府主导的独家活动,现在向商业航天公司、相关实体和私人开放。进入太空的载人任务数量持续攀高,并开始为探索级(持续时间超过1年)任务做准备。“更远、更快、更廉价”的新空间时代,抑或太空2.0时代悄然来临。

2024年,中国成功实施空间站应用与发展阶段2次载人飞行任务——神舟十八号和十九号,开展了近180余项空间科学研究与技术实(试)验,发布了《中国空间站科学研究与应用进展报告(2024)》。太空飞行可引起航天员的分子、细胞和生理变化,并对人体构成无数的生物医学挑战。为确保人类在近地轨道及以远安全永续存在,亟需发展空间医学数据库、工具和协议,利用分子生物学和精准医学等现代工具和方法为载人航天飞行提供完备保障。

太空组学和医学图谱(SOMA)系列研究成果发布。SOMA是有史以来航天医学和太空生物学最大的集成数据和样本库,来源包括NASA的双胞胎任务(Twins)、JAXA的游离表观基因组研究(CFE)、SpaceX的灵感4号乘组(Inspiration 4)、北极星黎明号(Polaris Dawn)以及公理太空载人飞行任务(Ax-2)等,由来自超过25个国家地区的100多个机构合作构建,可用于临床、细胞和多组学研究,为即将到来的载人月球、火星和探索级任务提供所需的健康监测、风险缓解和对策数据。特别地,作为全球首次全平民载人航天任务,灵感4号的4名乘员仅做了半年训练,在高于国际空间站(ISS)位置的590 km轨道上飞行了3 d,研究数据发现短期任务没有给乘组人员带来重大健康风险。Nature及其子刊发表SOMA的系列研究成果计44篇论文,某种程度上也反映了人类向步入深空的终极梦想又迈进了一步。

中国载人月球探测工程登月阶段任务进展顺利。中国于2023年批准启动实施该任务,总体目标是2030年前实现中国人首次登陆月球,开展月球科学考察及相关技术试验,突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术,完成“登、巡、采、研、回”等多重任务,形成独立自主的载人月球探测能力,将推动载人航天技术由近地走向深空的跨越式发展,深化人类对月球和太阳系起源与演化的认识,为月球科学的发展贡献中国智慧。2024年,载人登月任务所需的长征十号新一代载人运载火箭、梦舟新一代载人飞船、揽月月面着陆器、载人月球车、登月航天服等飞行产品,正按计划开展初样产品生产和相关地面试验,登月航天员选拔与训练已在有序开展,海南文昌载人月球探测发射场建设全面启动。载人前的无人飞行试验、首次载人登月任务的科学研究目标、配套载荷总体方案基本确定,主要涉及月球科学、月基科学和资源勘查利用3个领域。

相比之下,美国旨在重返月球并为未来载人登陆火星铺路的阿尔忒弥斯计划(Artemis Program)一直在调整。虽然Artemis-1无人绕月任务已于2022年12月完成,但NASA于2024年12月宣布将Artemis-2载人环月和Artemis-3载人登陆月球南极任务分别推迟至2026年4月和2027年中期。由SpaceX负责的载人着陆系统(HLS)星舰登月舱正在加紧试验迭代,它直接关乎Artemis-3任务的实施进度,而NASA在2024年3月公布的“阿尔忒弥斯”任务时间表中,星舰登月舱无人演示飞行已延迟至2026年。

9、中美空间科学领域规划相继发布,描绘未来发展蓝图

2024年10月15日,中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室在北京联合发布了《国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)》(简称“规划”)。这是中国空间科学领域首个国家层面统一的中长期发展规划,是当前和今后一个时期指导空间科学探测任务部署、开展空间科学研究的重要依据。

规划明确了中国空间科学发展目标,提出了中国拟突破的极端宇宙、时空涟漪、日地全景、宜居行星、太空格物5大科学主题和17个优先发展方向,描绘了至2027年、2028—2035年和2036—2050年3个阶段实施的科学任务规划,形成了至2050年中国空间科学发展路线图。此外,规划还将持续实施空间科学基础能力提升“基石计划”,建设世界空间科学人才高地、提升关键基础设施能力、攻克系列核心尖端探测技术、突破高水平空间科学基础研究。

规划编制凝聚了全国空间科学领域广大专家学者的智慧。来自科研院所、高校和行业部门等500多位专家学者参与了规划编制,其中包括50多位两院院士。规划编制历时2年多,在广泛征求和吸纳各方面的意见和建议的基础上形成。规划的实施,有望为加快实现中国空间科学领域基础科学研究的革命性突破,为中国早日取得世界级重大科学成果,牵引空间技术跨代跃升,促进空间应用高质量发展,加速构建外空领域人类命运共同体,建设航天强国、科技强国提供有力支撑。

规划发布影响深远,Science评论“规划勾勒了未来25年中国跻身空间科学强国的路线图”。

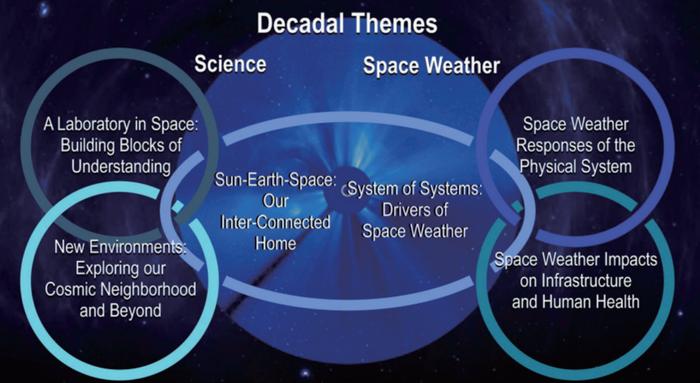

美国发布2024版太阳和空间物理十年规划。12月5日,美国国家科学院(NAS)发布名为《太阳和空间物理未来十年新发现:探索和保护人类的太空家园(2024—2033)》的10年规划报告,值得关注。

报告指出,太阳和空间物理领域具有科学发现驱动和社会需求牵引的双重特征。前者包括:(1)日-地空间(人类互联家园);(2)太空实验室(奠定认知基础);(3)新环境(探索太阳系及以远等科学主题)。后者包括:(1)复杂体系(空间天气驱动源);(2)空间天气响应(涉及磁层/电离层/近地轨道,大气等诸系统);(3)空间天气效应(对基础设施和人类健康的影响等为人类服务空间天气主题,它们具有内在联系)(图12)。该报告建议美国NASA、国家科学基金会(NSF)以及国家海洋和大气管理局(NOAA)等实施一系列地基设施和空间任务,如建立综合性的日球层系统实验室(HSL)、建设下一代太阳全球振荡监测网(ngGONG)、发展频率敏捷太阳射电望远镜(FASR)、创建更好的空间天气预报模型等,以研究太阳及其与地球的相互作用。

图12 美国2024版太阳和空间物理10年规划涵盖2类6大科学主题

图12 美国2024版太阳和空间物理10年规划涵盖2类6大科学主题报告向NASA推荐了2项最高优先级的旗舰任务,一是隶属“日地探针(STP)”计划的“联系号”“地球空间多区域、多尺度联系星座”(Links)任务概念,由2颗极光与磁层成像卫星以及24颗磁层原位探测卫星组成,约需经费18.6亿美元,2027年开始研制,不早于2035年发射;二是隶属“与日共存”计划(LWS)的“太阳极区轨道器”(SPO)任务概念。SPO将借助一次木星引力辅助和多次地球引力辅助进入飞越太阳两极的高倾角轨道,对太阳南北两极成像和测量,预估经费20.8亿美元,2029年开始研制,2037年发射。

NASA虽然希望持续增加本领域的年度预算,但也做好了仅考虑通胀的持平预算方案;此外,NASA正考虑彻底取消2013版10年调查推荐的最高优先级旗舰任务“地球空间动力学星座”(GDC),其总成本约12亿美元。

10、微笑卫星国内研制完成赴欧发射,中国科学卫星系列启动新任务

21世纪初发射的“地球空间双星探测计划”(双星计划)开创了中国空间科学卫星的先河。2011年中国科学院实施的空间科学先导专项开创了中国科学卫星系列的先河。空间科学(二期)先导专项收官之作太阳风-磁层相互作用全景成像卫星(SMILE,微笑卫星)2024年完成国内所有研制工作后启程赴欧,与ESA负责研制的载荷舱一起开展正样星整星集成与测试。SMILE也是中国首次与ESA进行的任务级全方位深度合作的空间科学探测任务,预计于2025年7月运往法属圭亚那库鲁发射场(CSG),2025年底前择机发射。

微笑卫星预先研究EPP专刊出版。太阳风到达地球附近后,通过与地球磁场相互作用,将太阳风的质量、动量和能量输运至地球空间,影响地球空间环境。SMILE将对太阳风-磁层相互作用的关键区域开展大尺度软X射线成像探测。针对未来科学研究面临的如何成像、如何反演及如何应用等难题,Earth and Planetary Physics专刊集中发表了中外科学团队先期完成的“SMILE任务模拟和数据分析方法”,为微笑卫星未来快出成果奠定了基础。

中国启动科学卫星系列未来新任务。当前中国空间科学原创成果已开始呈现多点突破的态势。为抢占空间科技制高点,中国将瞄准宇宙起源、空间天气起源、生命起源等“起源”类重大科学前沿,研发太空探源系列科学卫星任务,预期在宇宙黑暗时代、太阳磁活动周与高速太阳风、系外类地球行星、宇宙极端条件下的物理规律等方向,取得有重要国际影响力的原创科学成果,推动中国空间科学研究进入快车道,同时带动空间技术创新,促进空间应用升级,成为中国2035年建成科技强国的重要标志。

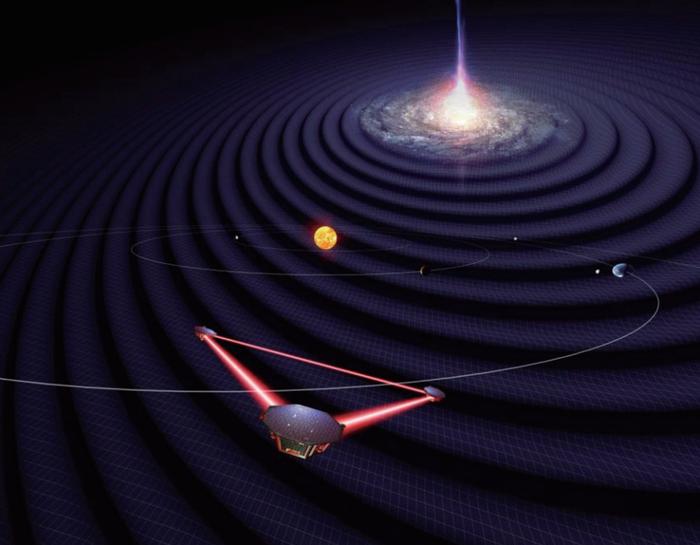

白驹过隙,甲辰龙年已成历史。对于空间科学与深空探测事业来说,一年光景可谓“十年树木”瞬间,几乎所有的科学任务都需5~10年乃至更长的立项和研制周期,围绕科学目标的数据分析也需经年努力。探索太空永无止境。2024年1月25日,ESA科学计划委员会(SPC)正式批准引力波空间探测任务“丽萨号”激光干涉空间天线卫星计划(LISA)工程立项(adoption),转入ESA卫星研制流程的B2/C/D/E1阶段,研制卫星平台和星上有效载荷,并于2030年代中期发射至滞后地球约20°的日心轨道上(图13),旨在寻找由超大质量黑洞合并引起的巨大时空涟漪等事件。即使以1993年LISAG任务概念研究(6颗卫星的日心轨道方案)为起点,到2024年ESA官宣LISA工程立项,弹指挥间已过去30年了。

图13 欧洲LISA空间引力波探测任务2024年获批转入工程研制

图13 欧洲LISA空间引力波探测任务2024年获批转入工程研制继2015年利用激光干涉引力波天文台(LIGO)首次直接探测到引力波,以及2023年包括中国天眼(FAST)在内的多个独立国际团队宣布发现纳赫兹(nHz)引力波存在的关键证据后,2024年人类又朝着打开中低频段(0.1 mHz~1 Hz)引力波观测窗口迈出了新步伐。中国也通过太极计划和天琴计划开展了空间引力波前期技术试验和理论准备。破解“时空涟漪”奥秘,空间科学与深空探测未来可期。

致谢:中国科学院国家空间科学中心李橙媛和白青江给予大力支持。

作者简介:王赤,中国科学院国家空间科学中心,研究员,中国科学院院士,研究方向为空间物理和空间天气学。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。