近期2大特高压工程取得重大进展。

2025年3月至4月,德国氢能行业迎来关键转折点。

欧洲最大加氢站运营商H2 Mobility宣布分阶段关闭德国境内22座加氢站,第一阶段:3 月 31 日前关闭 11 座小型加氢站,覆盖诺伊鲁平、波恩、弗伦斯堡、盖辛根、波茨坦、乌尔姆、锡根、亚琛、巴特拉佩瑙、海德堡(施派尔大街)和门兴格拉德巴赫。第二阶段:6 月底前再关闭 11 座,但具体地点未公开。

其中勃兰登堡州的波茨坦(Potsdam)和诺伊鲁平(Neuruppin)站点已于3月31日停运,4月1日另有11座退出运营网络。

全球各地加氢站纷纷也陷入关停潮

总体情况如下:

2022年5月,Motive Fuels(英国电解槽制造商ITM Power和能源大宗商品公司Vitol的合资企业)关闭其位于伦敦的两座加氢站,并表示将把核心业务重新聚焦于商用车加油。

2022年10月,壳牌关停其在英国的3座轻型汽车加氢站。

2023年9月,丹麦Everfuel关闭丹麦所有的3座加氢站,壳牌取消在美国加州建设48座轻型汽车加氢站的计划。

2023年10月,加州最大的氢气燃料零售商TrueZero关闭10座加氢站,并将终端销售氢气价格上调约20%。加州是美国主要氢能汽车市场,目前多数加氢站显示已离线或缩短营运时间。

2023年11月,韩国3/4的加氢站因现代制铁氢气供应崩溃而关闭,在少数仍然开放的站点需等待数小时且限量供应。

2024年2月,壳牌宣布永久关停在美国加州的7座轻型汽车加氢站,7个加氢站中有6个已经永久关闭,目前整个加州只剩下一个加氢站在运行。

据了解,H2 Mobility此举将导致德国加氢站数量减少超四分之一,关闭原因主要是由于这些站点多为 10 年前建设的小型设施,主要服务乘用车,无法满足商用车对大型基础设施(如更高的屋顶、更大的卡车操作空间)的需求。此外,德国氢动力乘用车普及率低,导致站点难以盈利。未来,H2 Mobility未来将聚焦商用车加氢市场,优先投资支持35兆帕、50兆帕和70兆帕多压力等级的加氢枢纽,例如杜塞尔多夫和路德维希港已建成的大型站点。公司计划通过技术升级和需求捆绑(如与物流企业签订长期购氢协议)提升运营效率,并预计2025年底35兆帕加氢需求将占销售额主导地位。

探究其根源,这些企业决定关闭加氢站主要是受到以下多重因素的共同影响。

一是氢燃料电池汽车竞争优势小,导致加氢市场需求不足。据全球知名技术和市场研究公司IDTechEx对2023年美国加州柴油、电力和氢气大致成本的估计,特斯拉Model3、汽油车、氢燃料电池汽车丰田Mirai的每英里运行成本分别为0.04美元、0.15美元、0.21美元,氢燃料电池汽车的运行成本远高于电车和油车。尽管欧美发达国家建成了较发达的氢能网络,加氢基础设施相对完善且加氢较便利,但氢燃料电池汽车高昂的购买价格、运行成本,以及较少的选择性,导致民众消费热情不高。据瑞士咨询公司(EV-volumes)发布的数据,2023年全球电池电动汽车销量为1420万辆,其中氢燃料电池汽车销量为14642辆,比2022年下降30.2%,仅占全球新能源汽车销量的0.1%。

二是产业链存在瓶颈,加氢站面临多重难题。氢能产业整体处于起步期,产运储用各环节尚存在瓶颈。在氢气制备方面,灰氢成本最低,但高能耗、高排放,并非最终解决方案;蓝氢、绿氢成本高,制氢成本约占全链条成本的五成,受副产品价格和电价等因素影响,尚处于降本探索期。在氢气储存和运输方面,目前有气态和液态两种能够实现产业化的储运方式,其中气态储氢投资成本低、能耗低,但规模有限,适用于短距离或少量运输;液态储氢虽然能实现更大规模、更远距离的运输,但前期投资成本高,目前主要应用于航空领域;可兼顾远距离、大规模、低成本的管道运氢还处在前期建设和安全测试阶段,形成网络尚需时日。在加氢环节,目前面临高建设成本和低负荷率的困难。加氢站建设和运营成本过高是全球氢能汽车产业链面临的相同困境。若不含土地费用,加氢站建设成本通常为1500万~2000万元,其中设备成本约占80%。在运营环节,氢气前端成本高导致到站价格也高,氢燃料电池汽车数量少导致加氢站普遍负荷率低,进一步增加了加氢站成本回收的难度。

三是技术迭代缓慢,加氢难与充电抗衡。由于长期亏损、运行负荷过低,相关企业在加氢站建成后的持续投入逐渐减少,更新设备和技术的意愿不断降低,部分企业甚至把加氢站设备开发业务外包,导致加氢站技术迭代缓慢。此外,虽然汽车补氢只需几分钟即可完成,但设备在完成一次加氢后需要约30分钟的压力恢复时间,实际补氢需要面临提前预约排队的问题。相比之下,电动汽车已经进入技术迭代的“快车道”。马斯克曾公开表示,当前生产1公斤氢气需要50千瓦时电,可以让电动汽车行驶约400公里,但1公斤氢气却只能让氢燃料电池汽车行驶约80公里,电制氢的效率较低。此外,随着高压充电技术的发展,电动汽车完成一次满充的时间已经缩短为40分钟左右,与加氢相差无几。日益加大的技术与购车、用车成本差距使得消费者更倾向选择电动汽车,进一步制约了轻型氢燃料电池汽车及加氢站的发展。

中国加氢站数量全球第一,2024年新建增速放缓,部分站盈利,部分经营困难

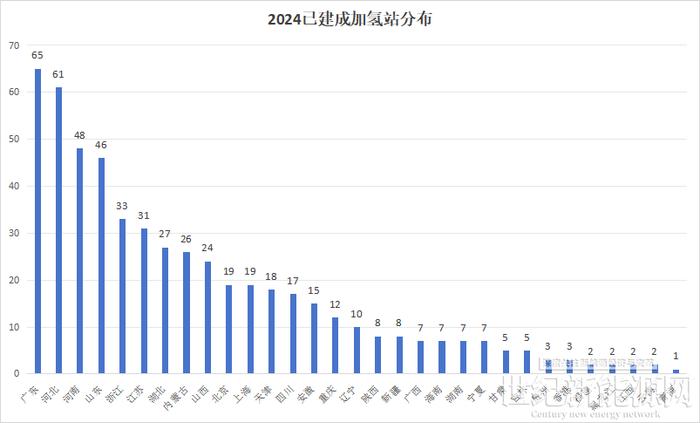

世纪新能源网数据显示,2024年全年加氢站建设数量达540座,相比于2023年增加66座,已覆盖31个省(市、自治区)。其中已投运加氢站392座,已建成为未投运加氢站148座。从分布上看,加氢站建设区域不平衡,广西、河北加氢站发展产业发展迅速,加氢站数量断层领先。除内蒙古外,西北及东北地区加氢站发展较为缓慢。

2024已建成加氢站分布

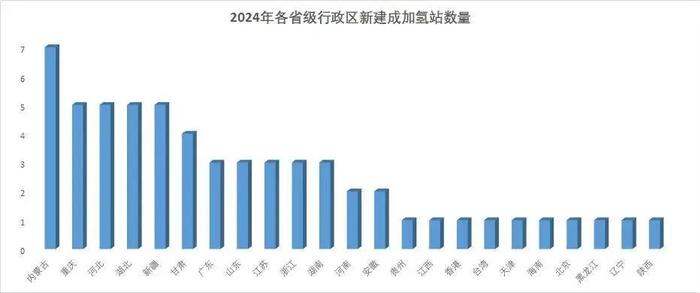

另据高工氢电产业研究所(GGII)数据,2024年新建设数量同比下降了34.8%。加氢站建设数量在2024年减少、增速放缓,主要是受市场需求、高额投建运营成本这两大因素的影响。其实除了增速明显放缓,2024年整个国内加氢站的建设还呈现一些新变化。下面从不同维度对这些新变化展开介绍:

从新建加氢站地域分布来看,2024年1-12月国内新建成的60座加氢站分布在23个省级行政区,其中新建成数量居于前列的分别为内蒙古(7座)、重庆(5座)、河北(5座)和新疆(5座),其中内蒙古主要集中在鄂尔多斯、乌海;河北主要集中在唐山;新疆主要集中在哈密,石河子市、乌鲁木齐、伊梨也各新建一座加氢站。整体上,相较于过往加氢站建设主要集中在沿海及一线城市相比,现在在明显向中西部倾斜。

从新建加氢站类型来看,2024年新建成加氢站中一体站、合建站占比进一步提升,而单一站占比进一步下降。根据GGII《中国加氢站数据库》,2023年一体站、合建站在新建站中的占比是72.8%,2024年这一比例提升至75%。2023年新建成加氢站中单一站占比高达18.7%,而2024年这一比例下降至15%。

在2024业绩说明会上,中国石化副董事长、总裁赵东回应公司在氢能产业链布局及商业化情况时表示,2024年公司加氢站整体盈利能力持续改善,在目前所经营加氢站中,部分负荷较高、毛利较好的加氢站可以盈利。但在交通领域,当前氢燃料汽车整体保有量和实际运营量仍然较少、单车行驶里程较低。

2024年,氢能源汽车发展不及预期,也为加氢站的建设带来了阴影,尤其在运营方面令人忧心。据统计,如2024年北京在营加氢站仅7座,更有许多站点不对外开放或停运。而根据北京市2021年发布的《氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》,2023年应建成37座加氢站,2025年则计划建成74座。数量远低于预期。

至目前,北京市仅有7座实际运营的加氢站,远低于规划的2023年37座和2025年74座的目标。记者实地探访发现,这些加氢站的运营状况参差不齐,有的已关闭,有的仅限于特定车辆使用,还有的技术问题导致加氢效率低下。

北京的加氢站布局不均,许多站点不对外开放或已停运,使得司机们不得不长时间等待。一位氢能源汽车司机王某坦言,他开着一辆50座的氢能源大巴车,尽管车辆技术先进,但加氢的困难让他苦不堪言。有时甚至需要花费一小时排队,仅为了10分钟的加氢时间。

加氢站的建设和运营成本高昂,包括设备维护、人工和电费等。尽管氢气售价为每公斤30元,但在高昂的运营成本下,加氢站很难实现盈利。此外,氢气作为危险化学品,其审批和安全管理成本也相应增加。

2025年的一些省份的新政策一定程度上透露了氢能产业长期发展的信心,也对2025年加氢站的建设有了新的规划。据统计,到2025年,有5个省份规划建成超百座加氢站,其中广东省200座、河北省100座、上海、北京、河南规划数量也接近百座。但除落实政策及补贴外,建设完善的产业生态圈才是解决问题的根本办法。政策与规划可以是加氢站建设的风向标,但如何落到实处,还需要各企业共同努力。

(能源日参)(转自:能源日参)