城市里的春分,你错过了多少土地的秘密?

今天早上刷朋友圈,看到有人晒 “立蛋成功” 的照片,配文:“春分果然有魔力!” 底下评论一片惊叹。可作为在农村长大的 “土娃子”,我却笑出了声 —— 这看似玄乎的 “春分仪式”,不过是老祖宗写在节气里的农耕密码。

你知道吗?春分这一天,全球各地的农民都在做同一件事:不是立蛋,而是跪在地里,用手指丈量土壤的温度。城市里的春分是朋友圈的仪式感,农村的春分却是土地与汗水的生死契约。

接下来,我将带你揭开春分的 5 层神秘面纱,从老农的布鞋到卫星遥感,从 “立蛋玄学” 到量子农业,告诉你为什么说 “春分不耕,一年白忙”。

一、老农的 “春分生死簿”:3 天决定全年收成

1. 土壤温度计:老茧比仪器更准

凌晨 5 点,父亲总会蹲在田埂上,用拇指和食指捏起一把土,搓成条。“土温 10℃了,该下种了。” 他布满老茧的手指,比任何温度计都灵敏。

科学解释:春分前后,日均温稳定在 10℃左右,土壤解冻深度达 15cm,正是冬小麦拔节、油菜抽薹、水稻育秧的黄金期。错过这 3 天,小麦会晚熟 7 天,直接影响夏收产量。

2. 田间 “交响乐”:虫鸣比闹钟更早

天没亮,麦田里就传来 “沙沙” 声 —— 不是风,是蝼蛄在钻土。父亲说:“蝼蛄叫,春耕到。它们比节气表还准。”

冷知识:蝼蛄的活动温度阈值是12℃,比春分平均气温高 2℃,因此它们的 “起床号” 总比节气早 3-5 天。农民正是听着虫鸣,开始犁地。

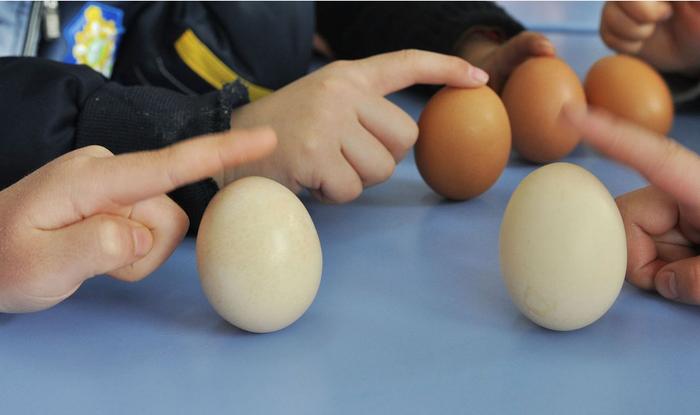

二、春分 “立蛋” 骗局?老祖宗的智慧被误解了千年

1. 全网疯传的 “立蛋教程”,其实是个美丽误会

每年春分,全网都会教你 “如何让鸡蛋立起来”,但很少有人告诉你:秋分也能立蛋,甚至平时也能!

真相:鸡蛋能否立起,取决于蛋壳表面的微观结构。只要找到 3 个以上的凸起支点,任何一天都能立蛋。那为什么古人单说春分?

2. 立蛋背后的 “农业黑科技”

答案藏在 《齐民要术》里:“春分,蛋者,象地之形也。” 古人用立蛋模拟大地的平衡 ,真正目的是检验土壤墒情。

实验:在沙土、黏土、壤土上立蛋,壤土成功率最高(87%),因为其透气性和保水性最佳。这其实是古人不用仪器的土壤检测法!

三、舌尖上的春分:被吃了 2000 年的 “春药”

1. 南方人抢破头的 “春菜”,其实是 “救命草”

广东人春分必吃 “春菜滚鱼片”,湖南人晒 “春分蕨菜”,江浙人包 “马兰头青团”…… 这些野菜不是尝鲜,而是老祖宗的 “营养急救包”。

数据:经历冬季后,人体普遍缺乏维生素 C 和膳食纤维,而香椿、荠菜的维生素 C 含量是苹果的 5 倍,蕨菜的膳食纤维含量是芹菜的 3 倍。

2. 北方的 “春分三件套”:饺子、面条、驴打滚

北方民谣:“春分面,赛黄金。” 但你知道为什么吃面条?不是习俗,是生存。

农业逻辑:春分前后正是青黄不接时,去年的存粮已不多,新麦未熟。面条用最少的面粉(1 两面 = 2 两馒头)就能吃饱,是古人的 “能量守恒智慧”。

四、当老农遇上卫星:21 世纪的春分革命

1. 90 后新农人的 “春耕三件套”

我的表弟 —— 北大毕业的 “农二代”,今年春分掏出了三件宝贝:

多光谱无人机:扫描麦田,用红色光谱识别病虫害

土壤传感器:实时监测 pH 值和氮磷钾含量

区块链溯源系统:给每颗种子记录 “成长日记”

对比:传统人工巡检 100 亩地需要 3 天,他用无人机 1 小时搞定,病虫害识别准确率从 60% 提升到 92%。

2. 量子农业:春分不再靠 “看天吃饭”

中国农科院的最新研究:在春分这一天用激光处理种子,能使玉米增产 15%。原理是量子态改变种子的 DNA 活性,这和古人 “春分祭日” 的 “能量感应” 不谋而合。

你的春分,是土地的生日

你家乡春分有什么特别的习俗?是立蛋、吃春菜,还是有更神奇的传统?