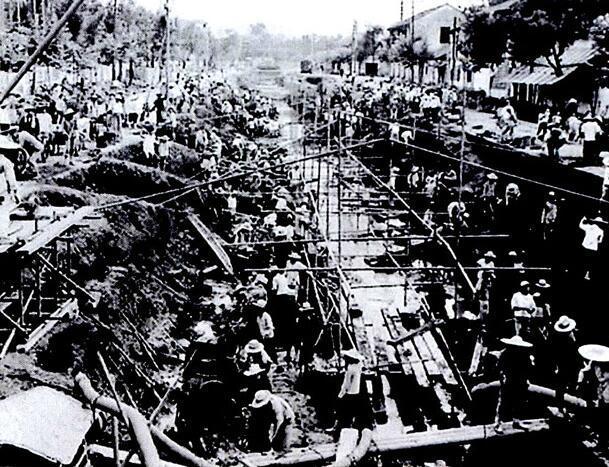

20世纪70年代杭州市群众开挖防空洞的情形

“北京的警报响起的时候,附近小学的学生和他们的教师排好了队伍,然后在军人的指导下开始向街的一头加快步子跑去。他们像小小的田鼠一样,消失在地下的地堡里。”这是1970年2月4日,英国《每日电讯报》刊登的一篇文章。

1969年,在全民备战的紧张气氛中,中国积极转入地下防御。全国大中城市都普遍开展了群众性的挖防空洞和防空壕活动,参加者数以亿计。“深挖洞”运动几乎影响了整个70年代。全国挖洞的轴长度超过万里长城,挖掘土石的体积超过了长城的土石方总量

背景

来自北方的紧张气氛

20世纪60年代末,来自莫斯科的威胁始终是缠绕在中国领导人心头的忧虑。1969年3月和8月,在中苏边境黑龙江的珍宝岛与新疆的铁列克提边防站,中国边防部队都遭到了苏联边防军的袭击。

1969年8月,中共中央转发了军委办事组《关于加强全国人民防空工作的报告》,在“备战、备荒、为人民”的响亮口号下,成立了以周恩来为组长的中国人民防空工作领导小组。全国各大中城市,立即掀起了一场“深挖洞”的群众运动。

“人防城市的确立有一个过程,首先定了70多个重要的大中城市,后来全面备战,一些作为后方基地的城市也被纳入人防城市”。《“深挖洞”的背后》一书的作者,致力于研究“深挖洞”历史的谭克明说。而在其著作的封面照片上:狭长的巷道内,白炽灯泡的光线昏暗,系着红领巾的小学生把废土渣用脸盆装好,依次传递着往外运——这差不多是从1969年开始,持续经年的经典场景。

回忆

人人争当“土行孙”

“深挖洞”是一场真正的全民运动。人们以愚公移山的精神,用锄头、铁锹和斧子,挖出了一个个深洞。谭克明介绍:“当时有任务,企业车间的机床要转到地下去,所以要在地下挖洞。除了单位,家里和学校也要挖,上班的职工下班回来自己挖。回来后,不光要挖自家的,街道上还有街道的公用工程。当时小孩很高兴,一到星期天就到洞里玩,抓坏人,看谁能逮到谁。六十年代出生的孩子,他们对防空洞的感情特深。”

“那时候感觉不愿意上课,愿意挖洞。”曾在北京市宣武区人防局任职的张京利回忆,当时作为学生,他自己也“想在老师面前表现一下”,即便不时因为缺氧而胸口疼、呕吐。

当年涌现出了很多挖洞标兵。根据谭克明在《“深挖洞”的背后》一书记载,残疾人也自动加入“深挖洞”的行列。盲人出渣,聋哑人放炮,拄着拐杖的、坐着轮椅的都忙碌在打洞现场。某市有一位老太太已年满103岁,却一天到晚钉在挖洞工地上,送送水、递递工具,有时也装装土,并带领儿子、孙子、重孙子一起挖洞。某市涌现了30多名女风钻手,她们用毛泽东思想武装头脑,以高度的战备觉悟说服家庭和亲友,驳斥社会上那些“女人打洞不生育”“女人打洞洞不通”的流言飞语。

洞打好后,还必须用砖头加固,于是北京城墙的城砖成了抢手货。1969年,北京市西城区二十九中,每天上学,老师就带着学生排着队从天安门西出发,到阜成门城墙拆城砖。一块城砖有50来斤重,就用绳子捆着,十几岁的大孩子捆一块,八九岁的小不点儿就捆半块,背一段,拽一段,把城墙砖拉回去。背完了城砖,大家又去背沙子、烧窑、垒砖,忙活了一年,防空洞才算落成。

成果

震惊世界的“洞”

原首都人防办副主任张一民介绍了挖掘进程。从1969年到1973年是第一阶段,基本上是发动群众各挖各的,在大院内、住房内、办公室内、商店内、车间内挖洞。当时建造的是简易防空洞,覆盖层为2米,构造简单,只能防弹片。

1974年到1978年,人防工程开始向永久性发展。一是“深挖暗掏”,洞深8米,用钢筋水泥预制件支护,掘开后要用水泥浇灌,覆盖层不少于4米,所有工程都要达到能防小型炸弹直接命中的要求;二是对原来的工程进行加固改造,达到能防水、防火、防辐射的要求。

全民“深挖洞”运动造就了一个地下长城。1974年12月25日,圣诞节,在邓小平的安排下,时任美国驻京联络处主任的乔治·布什参观了大栅栏地道网。当他走进前门服装店时,店内工作人员在柜台上按了一下电钮,脚下的一道地板徐徐敞开,地道入口显露出来。张一民陪同了这次游览,他回忆,布什觉得不可思议地摇了摇头,沿着台阶式的地道口进入了地下。参观完后,被如此宏伟的工程所震惊的布什问:“这防空洞你们是怎么修的?”地面陪同人员解释:“先是各家挖各家的,然后连通起来,男女老少齐上阵,一起干,最后成了这个样子。”“你害怕吗?”布什转头问与他同行的姨妈。布什解释说,在人家房子底下挖洞在美国是犯法的,可是在中国行得通做得到,在座的人哈哈大笑。

影响

星罗密布的地下网络

在北京,这项曾每天30万人次投入劳动的巨大工程,留下了两万多个大大小小的防空洞,其中相当一部分成为一场并未如期到来的战争的遗址。

1990年,据《北京东城区志》记载,该区对矮、窄、小,无保留价值的人防工事进行有计划拆除、回填。至1995年12月,全区累计拆除回填103960平方米。这些报废了的防空洞,按1995年底统计的北京东城区人防工程面积来算,几乎达到了四分之一。

保留下来的防空洞则进行了大规模利用改造。20世纪80年代,每天晚上,北京火车站站前广场、天安门广场各处都挤满了没处落脚的进京人,很多人拿着介绍信却找不到空闲的旅馆床位。北京西八里庄地下旅馆,是北京最早利用单建式人防工程改造成的地下旅馆,号称“京城地下第一店”,刚开张就相当火爆。此时来到中国的美国记者雷蒙德·威尔金森也注意到:“中国许多大城市的繁华街道下面都有地道综合工程,其中北京拥有的地道网规模最大,并最先将它改造成可以赚钱的旅馆、商店和餐馆,甚至是电影院和剧场。最近几个月,住宿紧张的首都把58个防空洞改作旅馆,为旅客增添了6000张床位。”

如今,依托着“深挖洞”的贡献,北京已形成了一个以地铁为骨干,以地下商场、库房、停车场等为主体,平时与战时结合的人防工程体系。

但在日渐商业化的喧嚣中,抓鱼、女生、战争片、当兵……这些张京利童年时代挖防空洞时与伙伴闲聊的话题,以及他所怀念的“那段历史最最珍贵的精神财富”,注定只能成为那一代人的集体记忆了。