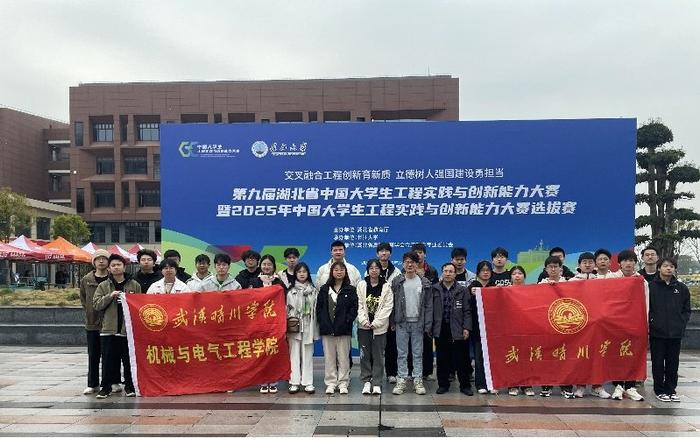

获奖现场。

日前,第九届湖北省中国大学生工程实践与创新能力大赛在长江大学开赛。全省47所高校的708支“劲旅”、近3000名师生展开了一场“硬科技”巅峰对决。武汉晴川学院9支参赛队伍共27名学生参赛,在智能救援、智能物流搬运、太阳能电动车、智能制造数字孪生技术等四大赛道中勇夺1组一等奖、3组二等奖、5组三等奖。其中的王亚代表队,更是在“智能制造数字孪生技术”赛道摘得桂冠。

这份亮眼成绩,正是机械与电气工程学院“机电融合、课赛创结合”育人理念的生动诠释,也是学校“一主体三融合”应用型人才培养成效的集中体现。

以赛促学,锻造创新实践DNA。作为教育部重点支持的A类赛事,“工训赛”旨在培养服务国家创新驱动与制造强国战略的卓越工程师。武汉晴川学院参赛团队依托学校特色鲜明的“一主体三融合”应用型人才培养模式,在机械与电气工程学院教师团队的悉心指导下,将机电一体化设计、工业物联网控制等课堂知识转化为竞赛方案,凭借扎实的专业功底和跨学科协作能力,最终以创新性、实用性和稳定性俱佳的作品赢得认可。获奖学生代表王亚表示:“从课堂理论到赛场实战,我们深刻体会到‘机电融合、课赛创结合’的优势,比赛让我们对复杂工程问题的解决有了更系统的认识。”

育人密码,“三合模式”驱动创新引擎。机械与电气工程学院以学校“一主体三融合”的应用型人才培养模式为引领,创新构建了学院“一个中心、二率导向、三合模式”的学院育人体系,扎实推进高素质应用型人才培养。

“人才培养质量是教育的核心,竞赛是检验人才培养质量的试金石。学院坚持以产业需求、高水平赛事标准引导教学改革,让学生在创新实践中锤炼真本领。”机械与电气工程学院院长丁坚认为,这次成绩的取得,正是“三合模式”中“课赛创结合”“机电融合”的典型成果。学院全体专业教师以课程建设为中心,将各项赛事融入课程建设,通过将学科竞赛内容嵌入专业课程、组建跨年级跨机电专业的竞赛梯队、开展“以赛代训”实践教学,实现“课程教学-项目训练—竞赛检验”的闭环培养。

长效培育,构建“全周期”竞赛生态。学院精心组织,充分发挥学术带头人、骨干的作用,最大限度调动全体教师的积极性,开展竞赛指导、教育教学和全员育人工作。同时,充分发扬教师“传帮带”优良传统,认真贯彻“青年教师导师制”,鼓励教师们发扬“工匠精神”和高度的职业精神,采用“一赛一导师团队制”,不仅提高了教师理论与实践水平,也促进了教师“双师型”队伍建设,进一步提升了教师的教育教学水平。学院还常态化开展“大学生涯与学科竞赛规划”主题讲座、大创竞赛宣传动员和培训指导,旨在为同学们普及竞赛政策和技巧,激发学生学习兴趣,培养学生竞赛精神,引导学生将参加学科竞赛和发明创新纳入大学四年的生涯规划中,将更多学生领进学科竞赛之门,帮助学生“扣好人生的第一粒扣子”。

这所应用型高校,正以工训赛为支点,深化教育教学改革,扎实推进“新工科”建设,为培养更多符合国家智能制造领域需要的“三有三能”高素质应用型人才而不懈奋斗。(图/文 姚瑶 张帆 张丽芳)