本 期 导 读

你不完全了解的足三里穴……

足三里这个穴位,应该是中医针灸中最出圈的一个穴位了,只要说扎针灸的基本上都知道这个穴位。

从中医角度来说,足三里确实是强壮身体的第一大穴,或许你对它的认识并不全面,本篇文章将从几个方面详细介绍足三里,文章目录如下:

1、有「双穴位」的足三里

2、足三里的作用

3、针灸足三里得气的感觉

4、适宜人群及针灸频次

文章将花费你5分钟左右时间阅读,如赶时间,可快速浏览重点内容及彩蛋部分。

1、有「双穴位」的足三里

足三里的第一个位置,也是大家都知道的定位,就是先找到膝盖外侧的下方有一个凹陷叫犊鼻穴的位置,然后在这个凹陷顺着胫骨往下取三寸,就是自己的手四横指宽度(用自己的手比),取横向的一条平面,注意:这个平面很重要,两个取穴位置,都是在这个平面上。

第一个位置,在胫骨取到的平面,旁开一个中指的位置,就是足三里第一定位。

第二定位,还是在这个平面,顺着平面继续往外摸,会有一条肌肉,越过这条肌肉后,还有一个凹陷,就是足三里的第二定位。

2、足三里的作用

▌调理脾胃消化功能障碍

足三里是足阳明胃经的主要穴位之一,可以调理脾胃消化功能方面的障碍。

比如说胃脘痛、消化性的胃溃疡,还有胃经走行上面路过的一些问题,比如一些胃疼甚至牙痛它都是可以调理的,这些是足三里穴位的主治。

▌双向调节作用

现代研究发现足三里穴是一个非常典型,可以体现针灸双向调节作用的穴位,就是说针灸足三里总是把身体状态往好的方向去调解。

双向调节就是如果处于偏盛的状态,可以让它减弱一点;本来是不足的状态,可以让他增强一点。

举个例子:如果胃肠蠕动的比较慢,会出现排便不畅,用平补平泻的手法针灸足三里,可以促进胃肠的蠕动,促进排便。

如果胃肠蠕动太活跃了,会出现腹泻、拉肚子等情况,这个时候同样用平补平泻手法针灸足三里,能够减慢肠道蠕动,从而起到止泻的作用。

这就是足三里穴位最典型的,也是大家比较可以感受到的一个双向调节的作用。

▌提高人体 mian yi 力

从针灸角度来说,经常针灸足三里可以调节我们的 mian yi 功能。

现代研究表明还可以增加白细胞的吞噬,甚至有一定调节心率的作用,心脏跳的不舒服或者说出现心慌胸闷,这个时候针灸足三里也是可以改善的。

3、针灸足三里得气的感觉

足三里是一个大穴,也是很常用的穴位,必然要强调一下针灸它的深度和层次及得气的感觉。

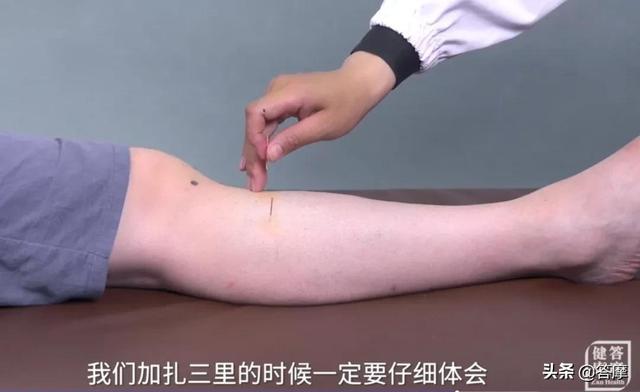

足三里进针可以把1.5寸针全部进去,但是很多时候没有这个必要,我们扎三里的时候一定要仔细体会,你进针了之后的层次,详细跟大家说一下得气手下的感觉:

进针后首先透皮,皮下是一层感觉软软的脂肪组织,再往下就会扎到肌肉,一般不需要扎到太深的肌肉层,只需要在肌肉的表面,做一些提插手法(就是你拔出来之后再轻轻的放回去就可以了)。

那么这时候手下就会有得气的感觉,就像针扎到了一张「牛皮」一样的组织(施针者感觉),你只需要在这个组织的表面轻轻的点一点,不要把这个「牛皮」扎透,直接在它的表面轻轻地点一点,针感就会顺着经络往下一直到脚面(被针者感觉)。

这个牛皮层实际上是进针阻力感,再稍微用点力针就会透过这个阻力层,这个位置大概出现在1.5针扎进去一半的位置。

注意:足三里进针太浅达不到阻力层,或者用力过大透过阻力层,刺激的效果都没这么好,所以做针灸的时候,可以反复尝试,体会这种阻力感。

4、适宜人群及针灸频次

如果你对针灸感兴趣或学了一些针灸的基础知识,平时想扎一扎,从强健身体的角度来说,优先推荐针灸足三里。

但是很多初学者认为自己是新手,担心会不会扎坏了或者适不适合针足三里等顾忌。

实际上足三里这个穴位一般来说是没有什么禁忌的,只要我们是能行能动,日常生活功能正常,都是可以针的,不用过于担心。当然知道自己易晕针或者重症人群则不建议自行施诊。

针灸建议频次:每次只要针一侧、一个定位就可以。

比如今天针左腿的足三里,下次针右腿的足三里,一个星期针三次左右就可以,不需要天天针,频次不要太过频繁,刺激量不要太大就可以了。

因为穴位的过度刺激,也会存在一定程度上损耗人体正气的情况,所以保持一个适度的刺激频率,才是强壮和改善人体最理想操作,过犹不及。