撰文 | 李兆栋

千人之诺诺,不如一士之谔谔 。——司马迁《史记·商君列传》

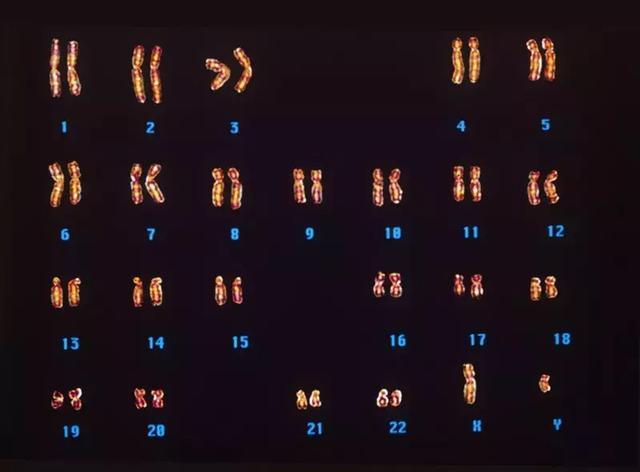

“1955年12月22日,凌晨2点,观察到人类细胞含有46条染色体。”

当蒋有兴 (Joe Hin Tjio) 在他新拍摄的人类细胞染色体照片的左下角标注上实验观察结果的时候,就已经意识到这个数字将会对人类细胞遗传学领域产生怎样的历史性影响。

此刻,瑞典隆德大学 (Lund University) 遗传学研究所的红砖大楼里只剩数点灯火,从蒋有兴所在的一楼实验室窗户朝外望去,瑞典南部城市隆德的郊区一片漆黑,使这座空荡的大楼显得越发寂静、冷清。然而,对蒋有兴来说,这可能是他科学职业生涯中最激动人心的时刻:如果我的观察是正确的,那么佩因特 (T. S. Painter) 就是错误的,整个人类细胞遗传学30多年来对人类染色体数的认识都是错误的!

他马上又多拍了几张染色体的照片,还在其中一张上用法语做了类似的记录。在接下来的日子里,蒋有兴将与他的同行和朋友分享这些照片和他的新发现。而这,将会彻底改变人类细胞遗传学的历史进程!

蒋有兴

集中营归来

复杂的人生经历,造就了蒋有兴的多重身份和背景:华裔印度尼西亚人,在荷兰接受系统的科学训练,受聘于西班牙,假期又在瑞典做访问学者,娶了一位来自冰岛的妻子,最后加入美国籍;他能够熟练地使用法语、英语、德语以及荷兰语进行交流;他还会日语,不过显然这会让他回忆起一些痛苦的经历而感到愤怒。

1919年2月11日,蒋有兴出生于荷属东印度群岛 (现印度尼西亚) 爪哇岛的一户华人家庭,祖籍福建,他的名字Joe Hin Tjio,用的正是闽南语发音。他的父亲是一位摄像师。小时候在父亲照相馆的学徒生涯,让蒋有兴学会了照相技术。蒋有兴在一所严格的荷兰殖民学校接受早期教育。1940年从茂物农业学院毕业后,在当地找到了一份马铃薯育种工作,开始从事植物细胞遗传学方面的研究。

1942年,第二次世界大战日军侵占爪哇岛的时候,蒋有兴只有23岁,被日军关进集中营达3年之久,饱受折磨。战争结束后,逃出虎口的蒋有兴被指控为共产主义者,一直遭到印度尼西亚政府当局的关押,直到他以“战争无家可归者”的身份登上一艘红十字会船,用了3个月的时间漂洋过海到达了荷兰。

在荷兰政府一项基金的资助下,蒋有兴得以在欧洲继续他的学习和研究工作。他先在位于哥本哈根的丹麦皇家科学院工作了半年,后又转到瑞典的隆德大学。在那里,他结识了担任遗传学研究所所长的莱文 (A. Levan) ,以及与他相伴一生的妻子。从1948年到1959年,蒋有兴在西班牙萨拉戈萨 (Zaragoza) 主持一项植物细胞遗传学的研究项目,不过,期间每年的夏季或者节假日,他仍会回到瑞典继续同莱文一起开展合作研究。

就这样,蒋有兴变成了隆德大学的假日定期访问学者;也就在1955年的那个圣诞假期,蒋有兴做出了他一生中最重大的科学发现!

震惊学界

蒋有兴在隆德大学的假期访问研究,主要集中在人类癌细胞的染色体上,虽然他早期从事的是植物遗传学研究,但在莱文的影响下,蒋有兴拓展了自己的研究范围。他想要研究人类癌细胞的恶性生长与其染色体改变之间的关系。但问题是,当时其实并没有关于正常人源细胞染色体形态和组成的很好的数据,当然也就无法判断癌细胞的染色体是否异常了。

自从1879年阿诺德 (J. Arnold) 最早观察人类染色体一直到20世纪初,至少有15位科学家发表过观察人染色体数的论文,其中大多数观察得出的人类染色体数很低,最常见的是二倍体细胞含有24条染色体。唯一的例外,是1912年威尼沃特 (H. von Winiwarter) 的观察结果:精原细胞的染色体数为47,卵原细胞的染色体数为48。造成这些数目不一致的原因,主要是当时普遍采用的“切片法”实验技术的缺陷,使观察者在显微镜下很难捕捉到一个细胞中所有完整的单条染色体。

1921年,贝林 (J. Belling) 发明了“压片法”,对三倍体美人蕉的同源染色体进行了观察和描述。不久,著名的美国细胞遗传学家佩因特就采用这个新方法观察了3名男性的睾丸组织细胞,在美国《科学》杂志上发表了他关于人类染色体的第一篇论文,确认了人类的性别决定机制是XX/XY,而不是XX/X0;同时,在这篇论文中,佩因特提出人类二倍体细胞的染色体数应该是46或者48条,而不是20多条。接着,在1923年发表的论文中,佩因特对人类染色体的数目做了进一步研究,最终得出人类染色体的“正确”数目是48条的结论。

随后,48这个数字就开始逐渐奠定了它在整个细胞遗传学界长达30多年无人质疑的统治地位,直到1955年圣诞假期蒋有兴度过的那个寒冷、寂静而又冷清的深夜!

1955年的夏天,莱文到美国斯隆-凯特琳研究所 (Sloan-Kettering Institute) 做短期访问,将低渗溶液预处理样品的方法带回了瑞典。这一年的圣诞假期,蒋有兴与以往一样,来到莱文的实验室做实验。蒋有兴对这种新方法做了一些细微的改进,使它能够更好地运用到人类胚胎细胞染色体的观察。12月22日凌晨,蒋有兴在显微镜下观察了人类胚胎细胞的染色体,数出了他自己都难以置信的数字:46。随后,他和莱文做了更进一步细致的观察和研究,到1956年1月底,他们把写好的论文投到《遗传》杂志的时候,一共观察了来自4个不同人类胚胎组织的细胞,得到了261个细胞的染色体数据,几乎所有的观察数据都清楚地表明:人类胚胎细胞染色体为46条。

1956年4月,论文发表,题目虽然不带任何修饰,朴实无华——“人类的染色体数” (The Chromosome Number of Man) ——同时也透露着当时科学界依然存在的男权主义色彩,但结论震惊了整个细胞遗传学界。这一新的结论很快得到了很多其他实验室观察结果的验证。从论文的发表,到人们接受“人类染色体有46条”这个科学事实,结束48条染色体这一认识在细胞遗传学界长达30多年的统治地位,仅仅用了半年左右的时间。

旧的错误结论被推翻,新的科学认识被建立,人类细胞遗传学终于翻开了新的一页!

三种惊诧

今天,人类染色体数为46这个数字早已写进了每一本遗传学教科书,对这段从48条到46条人类染色体的科学发现史,人们恐怕也早已渐渐淡忘,遗传学教科书中也鲜有提及;毕竟,与其它许多重大科学发现,甚至遗传学发现——诸如孟德尔定律的发现、DNA双螺旋结构的确立以及遗传密码的破译——相比,蒋有兴1955年那个圣诞假期深夜的发现,在整个人类科学发现史上,只能够在角落里获得一个小小的注脚。

但是,当你重温这段历史,会发现当中发生的一些事情仍然值得今天的我们深思。你会惊诧于为什么30多年来从没有人对“48”这个数字提出过科学的质疑,使它在人们的头脑中变得如此根深蒂固,以至于当时有遗传学教科书里的人类染色体图片尽管显示只有46条,但在图片说明里却注明是“48条”。在蒋有兴的论文发表,结论被其他实验室证实后,依然有科学家相信人类有48条染色体。然而与此相矛盾的是,另一方面你也会惊诧于整个细胞遗传学界怎么能够如此迅速地改变30多年的错误认识,接受蒋有兴和莱文的新结论,就好像早就预备好迎接这个新数字的到来一样。

倘若你重读佩因特1921年和1923年发表的两篇关于人类染色体的论文,你还会惊诧于:为什么当时人们接受佩因特得出的“人类有48条染色体”的结论是那么地草率,不顾其缺乏足够的科学证据支持的事实?其实,就连佩因特本人都对自己的结论没有十足的把握。在他的第一篇论文中,佩因特写道:“从我自己制备的样品中观察到的染色体数显然是在45到48条之间,虽然迄今观察到的最清晰的赤道板上只数出过46条染色体。”他认为数目应该是46或者48。在他第二篇主要讨论人类染色体数的论文中,虽然他仍旧表达了他对得出的染色体数的怀疑,但最终下结论染色体数为48条。确实,从佩因特根据显微镜下的观察所手绘的染色体图片来看,他很难得出一个确切的数字。著名细胞遗传学家徐道觉 (Tao-Chiuh Hsu) 在看了佩因特制备的实验样品后感叹:“他居然能数出与实际这么相近的数字,真是不可思议!”

那么,是什么促使佩因特急于为自己都尚且拿不准的数据下结论呢?他1921年的论文主要解决的是人类性别决定机制问题,而染色体的数目就显得不重要了,所以他没给出明确的结论。而到1923年的论文,染色体数目成为其中的关键问题,所以有人推测,佩因特可能觉得如果他不能给出一个确切的结论,论文恐怕很难发表。后来,佩因特又重新回到昆虫遗传学领域,特别是在果蝇染色体研究中取得了许多重大成果。于是,“人类有48条染色体”的结论,也就随着佩因特在细胞遗传学领域权威地位的确立,让人轻易接受,慢慢变成了无人质疑的“真理”。

重温这段历史,你还会惊诧于:在这30多年里,特别是1950年以后,随着实验技术的改进,很多人已经不止一次观察到与佩因特的结论不一致的染色体数,为什么却没人能将观察结果公开发表,提出质疑?这其中还包括莱文实验室另外三位科学家:Eva Melander、Yngve Melander和Stig Kullander,他们也曾在自己的实验样品中清楚地观察到46条,而不是48条染色体,并且将观察结果向莱文做了汇报,但最终他们仍然把这些归咎于实验技术原因。甚至在《遗传》杂志发表蒋有兴著名论文的前几个月,莱文在他发表的另一篇论文中依然将48当作人类正常染色体数。

显然,虽然观察到不同的结果,但他们都没有打算去推翻那个根深蒂固、大家都认同的权威结论。在科学权威和科学证据面前,人们选择继续相信前者。于是,科学论文里仍然在一遍一遍地引用和重复“人类有48条染色体”这个其实并没有足够科学证据支持的结论,似乎整个细胞遗传学界已经丧失了科学质疑的精神和能力;似乎每一个科学家,面对整个细胞遗传学界,或者面对佩因特这样的科学权威,集体缺乏质疑的动力,丧失了质疑的勇气,最终选择了集体沉默。

而真理,只得静静等待蒋有兴的出现。

一士之谔谔

或许是蒋有兴所具有的独特个性、研究背景或者人生经历,使他少有和其他科学家一样的种种顾忌而在权威面前畏缩不前。

蒋有兴为人直率而近乎情绪化,眼里揉不得沙子,也没有在科学领域里变得圆滑世故,患得患失,这或许跟他早年的经历有关。在发表在《遗传》上的那篇著名论文的署名问题上,蒋有兴拒绝按当时的惯例将实验室主任莱文作为文章的第一作者,不然他就要把数据和标本都毁掉。当诺贝尔奖获得者、国际遗传学大师穆勒 (H. Muller) 劝说他移居美国的时候,蒋有兴因为美国存在的麦卡锡主义,而对穆勒的邀请嗤之以鼻。另外,在人类细胞遗传学研究领域,当时蒋有兴只能算初出茅庐,“涉世未深”,还没有完成“科学洗脑”,从而像当时大部分的科学家一样,对“人类有48条染色体”这个错误认识全盘接受,变得毫不怀疑。

其实,今天的我们,恐怕并没有理由对这段科学发现史中所发生的一切感到惊诧,也没有资格对当时的科学界求全责备。因为,虽然我们一直被教导,也都明白,为寻求真理,必须保持一种科学的怀疑精神,但半个多世纪过去了,我们的科学界对待客观数据,对待科学权威,对待科学质疑的态度和取舍,并没有多少实质性的改观。

或许,你也曾忽略过与结论不一致的实验数据,因为不如此论文恐怕永远都不能发表;或许,你也曾听过,由于某科学权威的意见,杂志编辑力排众议接收或者拒搞的故事;或许,你也在写论文的时候,并没有仔细阅读所引用的原始文献,结果“以讹传讹”;或许,你也了解,如果想要发表与公认的或某科学权威的结论不一致的论文,你需要提供超出一般的证据,而这其实并不公平:针对同一个科学问题,凭什么要求辩论的一方要付出多几倍的努力才能让科学界听到他们的声音?对待权威,需要尊重,但更需要科学的质疑!

“千人之诺诺,不如一士之谔谔 。” 这是太史公二千多年前说过的话,把它用在人类染色体数这段科学发现史上,怕是再恰当不过了。然而,“一士之谔谔”固然充满个人英雄主义色彩,听来使人热血沸腾、激情澎湃,但何如我们从今天开始,合力改变这“千人之诺诺”的局面呢?

参考文献

[1] 维基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Hin_Tjio;https://en.wikipedia.org/wiki/Theophilus_Painter;https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Levan;

[2] Painter, T.S. The Y-chromosome in mammals.Science 53, 503-504 (1921).

[3] Painter, T.S. Studies in mammalian spermatogenesis. II. The spermatogenesis of man. J. Exp. Zool. 37, 291-336(1923).

[4] Tjio, J. H. & Levan, A. The chromosome number of man. Hereditas 42, 1-6 (1956).

[5] Levan, A. Chromosome studies on some human tumors and tissues of normal origin, grown in vivo and in vitro at the Sloan-Kettering Institute. Cancer 9, 648-663 (1956).

[6] Gartler, S. M. The chromosome number in humans:a brief history. Nat Rev Genet 7, 655-660 (2006).

[7] de Winiwarter, H. la formule chromosomale dans I’espece humaine. C. R. Seances Soc. Bio. Fil. 85, 266-267 (1921) (in French).

[8] John Belling. The Behavior of Homologous Chromosomes in a Triploid Canna. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 7, No. 7 (Jul. 15, 1921), pp.197-201.

[9] 高翼之,《开创人类细胞遗传学历史的蒋有兴》,《生命世界》2006年04期:90页-93页。

[10] http://memim.com/albert-levan.html

本文经授权转载自微信公众号“FutureMedicine”。

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

《返朴》,科学家领航的好科普。国际著名物理学家文小刚与生物学家颜宁共同出任总编辑,与数十位不同领域一流学者组成的编委会一起,与你共同求索。关注《返朴》(微信号:fanpu2019)参与更多讨论。二次转载或合作请联系fanpusci@163.com。