前两天写了一篇《 中国古人是怎么进行天文测量的? 》,今天我们来一起看看,外国的古人是用什么研究天文的。

一、一口深井

坐井观天在中国不是一个好的词汇,但一口井也能作为观星的工具,确实让人感觉脑洞大开了。这个事发生在公元前200多年(大约是中国的周朝末期到秦朝),古希腊有个天文学家叫做埃拉托斯特尼,他在夏至那天同时在两地做了一个观测太阳的实验。其中一个观测地点就是在塞恩城(今阿斯旺)的一口深井里,另外一个观测地点在亚历山大城。

通过测量太阳的天顶角,利用两城之间的距离求出地球的周长为3.9万千米。今天我们知道,这个数值是4.0076万千米。在当时的技术条件下能达到这个精度,令人叹为观止。这得益于古希腊高超的 几何 技巧。

二、子午象限仪

象限仪最早出现在古希腊,它的主要部件是一个90度的刻度盘, 象限 环竖边上指天顶,下指地心,横边与地平线平行,横竖两边相交于圆心。仪器的背面正中是数轴,轴两端是圆的,象限环固定在数轴上,可做360度旋转。

象限仪一般使用金属制造,上面安装可以转动的窥管或准星,用于瞄准目标星,后来改用望远镜。用于测量太阳和行星的 子午线 高度,进而确定纬度、黄道倾斜角和观测地点的恒星坐标。子午象限仪在子午面内安装。

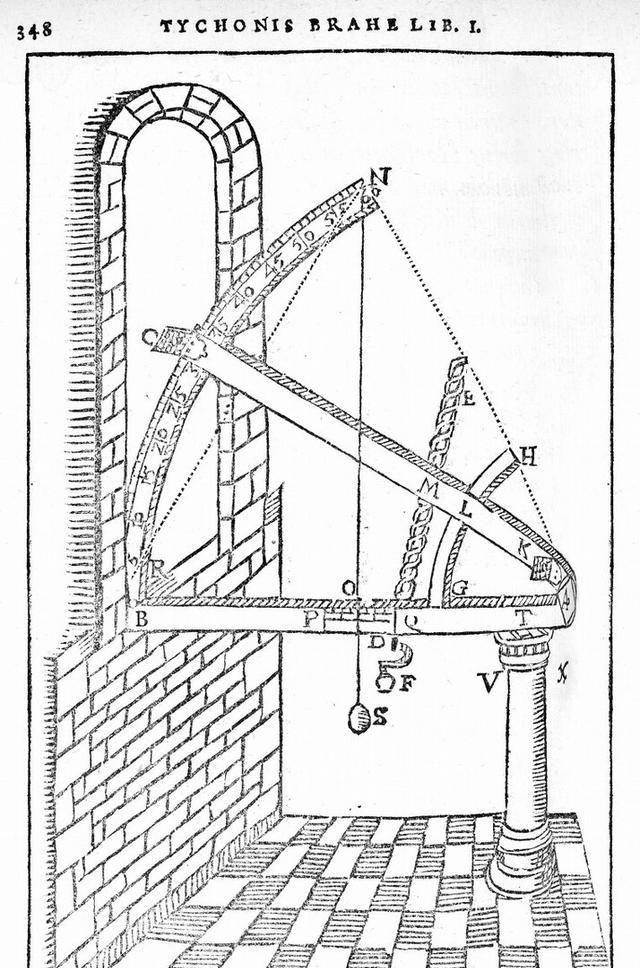

16世纪,丹麦天文学家 第谷 在汶岛上建立了星堡天文台,并研制了一系列的天体测量仪器,其中就有所谓的“大墙象限仪”。该仪器的90度铜制刻度圈安装在南北方向的墙体上,读数可以精确到10角秒,观测者可通过在刻度圈上滑动的瞄准器和位于圆心处的小窗口瞄准天上的星,一个助手读出钟面时刻,另一个助手记录观测结果。

三、活动象限仪

活动象限仪与子午象限仪结构相同,但其可以绕垂直方位轴转动,因此可以观测到子午面以外的星。小型的可以手持的象限仪,由于有90度刻度盘,因此也被称为“四分仪”,经常被用于航海定向、定时。与四分仪类似的还有60度刻度盘的,称为“六分仪”。

四、地平 经纬仪

地平经纬仪是在活动象限仪的基础上装上方位刻度盘改进成的仪器,实际上就是现代兼有方位刻度盘和高度刻度盘的经纬仪。现在很多家用的天文望远镜上都有这类装置,只是在还没有望远镜的时候,是用准星瞄准而已。

结束语

得益于古希腊在几何学上的成就,古希腊的天文学取得了辉煌的成就。然而直到16世纪之前,国外的天文学还沉溺于 占星术 之中,并没有多大的发展。由于第谷、开普勒、伽利略等一众科学家的出现,借助望远镜和这些天文仪器,在数学(包括几何)的帮助下,国外的天文学得到了飞速发展。但到了今天,越来越多的中国大学开始开设天文专业,业余天文爱好者也越来越多,相信中国人的天文时代已经到来,可能您就是下一个拥有伟大发现的小伙伴