来源:驰铭天下

访华的美国议员戴安斯刚离开北京,特朗普政府就宣布制裁54家中国企业,与此同时,中方也亮出王牌。那么,美方此时制裁中企究竟有何用意?对此,中方又是如何回应的?

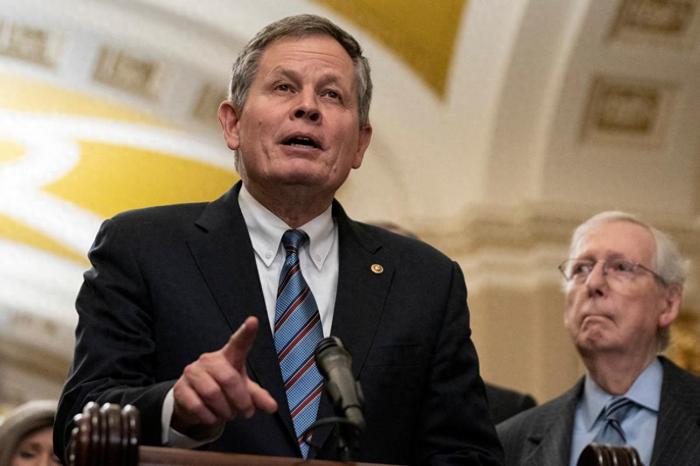

作为特朗普第二任期以来首位访华的美方高层人士,美国参议员戴安斯抵达北京后,与多位中方高层举行了会谈。戴安斯访华期间,中国发展高层论坛2025年年会也在北京举行。论坛吸引了苹果、高通、黑石等近30家美国企业参与,数量居外企之首。

这些企业在会上明确表达了对中国市场的信心。其中,苹果计划三年新增百家门店,礼来制药宣布扩大在华产能,博通公司强调支持自由贸易,戴安斯在会场与美企高管的热络交流,更被解读为美国商界对华合作意愿的直接传递。

不过,戴安斯在行程结束之际,也再度提及芬太尼问题,并将其与关税政策挂钩。美方一直希望中国在打击芬太尼问题上做出更大努力,但选择以制裁和施压的方式解决问题,显然不是最佳策略。中方一直本着人道主义精神与美方展开合作,但美方将关税武器化,最终只会伤害自身。

此外,戴安斯带来的暖流也并未阻挡特朗普的“政治寒潮”,就在戴安斯离京次日,美国商务部以“支持量子技术军事化”为由,将54家中国科技企业纳入实体清单,波及浪潮集团、西南集成电路等关键领域企业,甚至包括香港公司。

这种“边谈边打”的策略并非首次出现,2023年10月,美国国会代表团访华前夕,美方就曾突击制裁42家中企;去年5月时任美国国务卿布林肯访华结束后,美国又对20家中企实施出口管制。频繁的制裁暴露出美方矛盾心态:既希望维持经贸往来获取实际利益,又试图通过技术封锁延缓中国发展。

面对美方制裁,中方也亮出王牌。近日,《中华人民共和国反外国制裁法》实施细则正式出台,22条法规明确反制措施,包括限制入境、冻结资产、中断合作等,形成系统化应对机制。此前,中方已通过精准打击展现反制能力:对38家美企实施贸易禁令,导致洛马公司F-35战斗机因缺货中国稀土面临停产;对镓、锗等关键材料实施出口管制,直接冲击美国半导体产业。

这一系列措施无疑凸显出中方反制策略的三大特点:一是瞄准供应链关键环节,如稀土占全球90%产量的绝对优势;二是利用统一采购体系,通过调整进口结构影响美国农产品出口;三是法律工具与市场手段结合,既捍卫企业权益又维护国际规则。正如中方会见戴安斯时强调:“没有哪个国家的发展繁荣是靠加税实现的”,中方的反制始终聚焦于打破霸权逻辑而非对抗升级。

当然,从整体上看,尽管摩擦不断,中美经济的相互依存度仍在加深。2024年中国社会消费品零售总额突破50万亿元,为美企提供巨大增长空间。戴安斯访华期间坦言,“美国需要向中国出售更多商品”,这与其说是政治表态,不如说是市场规律的客观反映。高通、英特尔等企业顶着政治压力维持对华合作,阿斯麦公司更直言“孤立中国没有前景”,这些商业选择揭示了一个基本事实:全球化产业链难以割裂,人为脱钩只会造成双输。

总的来说,美国的对华政策如今正站在十字路口——继续挥舞制裁大棒,只会加速消耗自身影响力;接受平等互惠的合作模式,才能实现真正利益平衡。中方的态度清晰坚定:开放的大门不会关闭,反制的工具箱更加完善,这场大国博弈,不取决于谁的关税清单更长,而在于谁能更好顺应历史潮流,构建包容发展的新型国际关系。