来源:人有所

缅甸曼德勒皇宫,这座世界上占地面积最大的宫殿建筑群,其400万平方米的规模令北京故宫相形见绌——相当于5.5个紫禁城的体量。

然而正是这座承载着贡榜王朝最后荣光的建筑杰作,却在近现代史中经历了令人扼腕的轮回:从殖民者的军官俱乐部到日军轰炸的靶心,从战火余烬中的艰难重生到地震灾害前的维护困局。

当2025年3月28日的7.9级地震震塌宫墙时,这座命运多舛的宫殿再次向世人揭开了它层层叠叠的历史创伤。

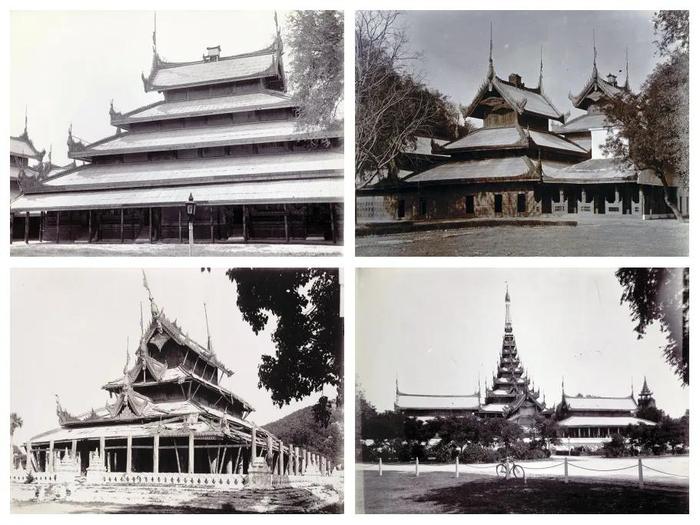

1857年,敏东王将都城从阿马拉普拉迁至曼德勒,开启了这座宫殿的建造工程。

三年间,数千工匠用缅甸特产的柚木构建起104座殿宇,这种富含油脂的珍贵木材具有天然防腐特性,其纤维结构能抵抗热带气候的变形开裂。

建筑群严格遵循蒲甘王朝的空间哲学:边长2000米的正方形宫墙象征宇宙秩序,9米高的红砖城墙每200米设一座塔楼,60米宽的护城河构成水陆双重屏障。

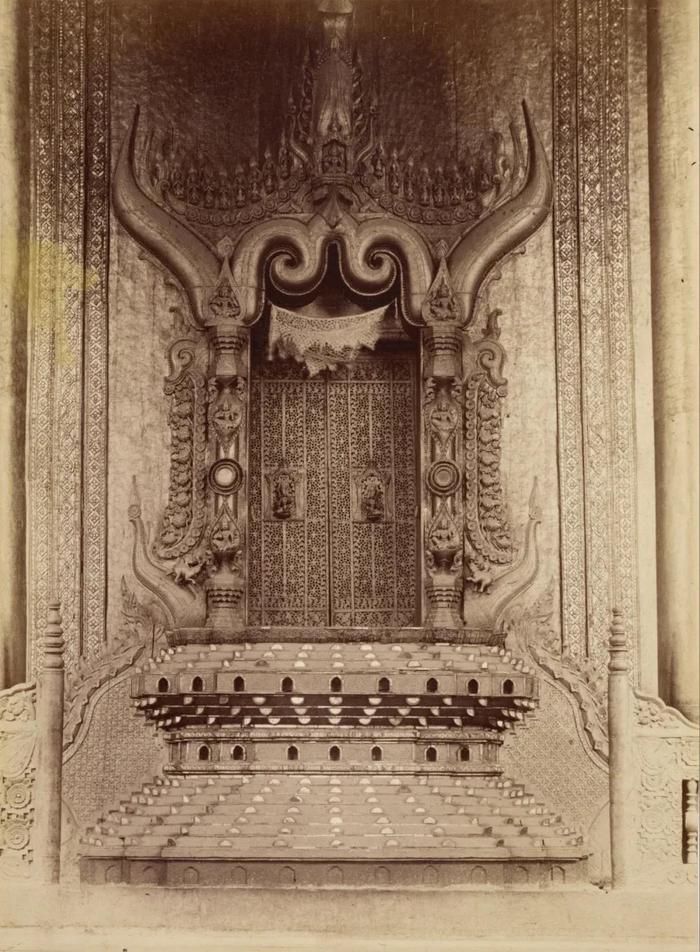

最精妙的是金銮殿的"宝塔式"屋顶设计——七层重檐以0.75:1的收分比例逐层内缩,既减轻了上部荷载,又通过檐角金铃的配重抵消了季风区的侧向风力。

1885年11月28日,英军占领曼德勒的炮火改写了宫殿命运。

殖民者将末代国王锡袍的狮子宝座拆解运往加尔各答博物馆,金銮殿内铺设橡木地板改为军官俱乐部舞厅,嫔妃居住的西区宫殿则被改造为保龄球馆。

英国皇家工兵部队的档案记载,他们在宫墙四角加建了哥特式哨塔,护城河上架设的铸铁桥至今仍可见维多利亚时期的铆接工艺。

更具破坏性的是电路改造——为安装电灯而在柚木梁柱上钻出的孔洞,严重破坏了木材的应力结构,这成为1945年大火迅速蔓延的致命隐患。

二战期间的曼德勒战役让宫殿遭遇灭顶之灾。

1945年3月,日军第33军将皇宫作为英军指挥所进行精准轰炸,燃烧弹引燃了被虫蛀蚀的柚木构件。

日本陆军航空队的作战日志显示,他们特别瞄准了储藏煤油的东区仓库,高温导致宫墙内掺有糯米浆的黏合剂失效,9米高的城墙在800℃烈焰中崩解为赤红色岩浆状物质。

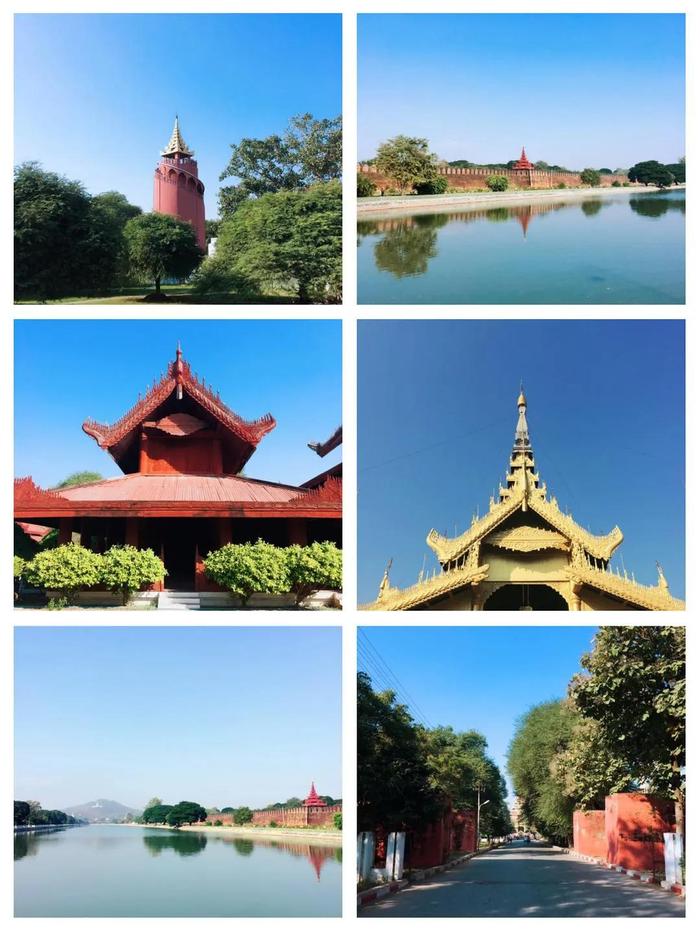

盟军摄影师拍摄的航拍照片里,仅剩西南角瞭望塔孤悬于废墟之上——这座33米高的建筑因采用整根柚木作为中心柱而幸存,其耐火的秘密在于木材表面0.5毫米厚的树脂氧化层。

1989年开始的重建工程面临着技术断层。

缅甸建筑部发现,传统"敏加拉"工艺中用于木材接榫的漆树胶配方已失传,现代环氧树脂的收缩率比天然胶高出17%,导致新构件在雨季普遍开裂。

更严峻的是,原建筑群使用的柚木需树龄150年以上,而当代缅甸森林中符合标准的柚木不足5%。

替代材料试验显示:加压处理的铁杉木在湿热环境下3年即出现白蚁蛀蚀,而合成材料的导热系数比天然柚木高3倍,使室内温度上升至不适居的38℃。

最终重建的89座殿宇中,仅有金銮殿等核心建筑使用原工艺,其余区域不得不以钢筋混凝土为骨架,外覆2厘米厚的柚木饰板——这种"夹心式"结构为2025年的地震垮塌埋下伏笔。

2016年小规模地震后,联合国教科文组织的评估报告已发出预警:护城河渗水导致宫墙地基出现15厘米不均匀沉降,东侧塔楼的裂缝扩展速率达每月1.2毫米。

日本抗震专家提出的碳纤维加固方案因造价高昂被搁置,缅甸政府仅能筹措30万美元进行表面修补。

地震工程模拟显示,宫墙的倒塌始于西南角——此处正是1945年大火后以现代红砖修补的区段,其抗剪强度仅有原始宫墙的43%。

颇具讽刺意味的是,在坍塌的宫墙废墟中,考古学家发现了1885年英军埋设的铸铁水管网络,这些殖民时期的市政设施竟在地震中完好无损。

如今,曼德勒皇宫的修复争议折射出文化遗产保护的全球困境。

韩国团队提出的3D打印方案可通过激光扫描残骸复原99.7%的雕花纹样,但无法复制柚木的触感与香气。

意大利专家的传统工艺复原需耗时12年,预算超2.4亿美元。

最具戏剧性的是在废墟中发现的锡袍王翡翠烟斗——这个曾被英军掠走又由殖民者后代捐回的文物,历经140年沧桑后竟在地震碎屑中熠熠生辉。

或许正如缅甸僧侣在残垣前所言:"宫殿如同菩提叶,新生与凋零都是法相。"

这座六倍于故宫的庞大建筑群,终以它的伤痕诠释了东南亚文明特有的无常观。