来源:快嘴老付

文中所有涉及事件与人物的信息均来自公开报道,不代表平台立场。

2008年,在相声与脱口秀的圈子里,曾盛传过这样一句话:“南有周立波,北有郭德纲”。

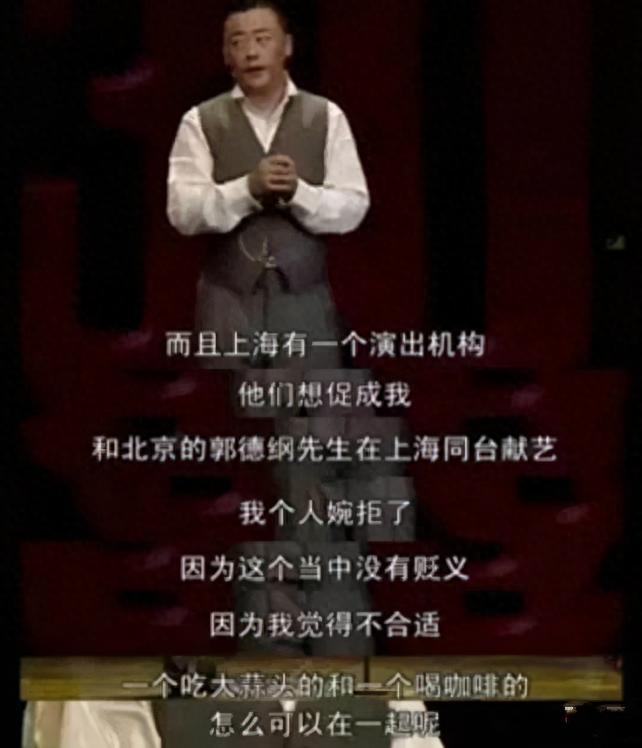

当时观众对二人的联手抱有无限期待,然而“吃大蒜头与喝咖啡”的言语,却让这一合作梦破碎。

1.从“吃大蒜头”到“喝咖啡”

回溯2008年的中国娱乐圈,“南有周立波”“北有郭德纲”的说法一度被广泛传播。前者凭借“海派清口”在上海声名鹊起,后者则以“德云社小剧场”在北京站稳脚跟。

二人在艺术风格上有着鲜明对比:周立波主打都市精英化的嘲讽幽默,舞台布景与言语风格更强调“体面”;郭德纲则侧重市井烟火气,以北方口音和传统包袱为特色,借小剧场沉浸式演出吸引观众。

当时,“吃大蒜头”与“喝咖啡”的争论,表面上是对地域和生活习惯的标签化处理,深层却是艺术形式和表达方式上的分野。

周立波更乐意以“咖啡”来隐喻高雅时尚,一定程度映射了部分观众对“西式生活方式”的追捧。

郭德纲则以“蒜头”回应,更能贴近大众草根的情感联结。

这种“雅俗之争”曾被媒体炒得沸沸扬扬,也让不少观众为南北风格的差异而强行站队。

郭德纲后来在相声《你要高雅》中,用半调侃半认真的方式回应对方“幽默归幽默,但别踩着别人往上走”。

这句话点出了一条隐性规律:艺术说到底,还是要做出让大多数观众喜欢的内容,走错了路,纵使一时红火,也难免出现后劲不足的局面。

2.从海外试水到全球输出

时间来到十几年后。

2025年3月,郭德纲带领德云社大张旗鼓地登陆日本横滨,开启“四海福临”的世界巡回演出。

早在2017年,中日邦交45周年纪念演出时,他们就创下华人艺术团体单场5000人观演的纪录。

而这一次规模更大、声势更盛,在横滨、日本大阪等地连续拿下多场售罄成绩,还特别增设了日语同声传译与日本落语联动环节,其在日本籍观众群体中的占比据称已达到38%。

海外巡演的成功,与德云社近年来完善的梯队建设密不可分。

2015年前后,“云鹤九霄”系统开始成规模地培养年轻相声演员,使艺术储备和舞台调度更加灵活。

与此同时,郭德纲也在内容上做了现代化调整——传统段子依旧保留,但占比约60%,新创内容则占40%,有效避免海外观众对“只讲老段子”的审美疲劳。

人民日报的评论文章将其称为“以乡音慰乡愁”,认为传统曲艺只有在海外找到新的表现方式,才能真正实现文化输出,而不只是一次单向度的“文化输出秀”。

再看周立波,2025年他也选择在日本举行演出,但上座率始终难以与德云社抗衡。

根据公开资料显示,同场次票房差距超过60%,甚至存在部分场次门票折价销售的情况。

尽管他本人也一度试图更新演出形式,比如增加互动环节、结合流行梗,但始终难以引起同等规模的轰动。

多方评论指出,周立波更依赖个人锋芒式的表演,缺少对传统文化的深度整合与年轻后备力量的扶植,导致近几年舞台热度渐渐消退。

2.文化自信

或许有人会认为,“日本捞金”与“崇洋媚外”是一个敏感的话题。

观众确实渴望吸收更多国际舞台的先进元素,也有人担忧我国的传统艺术会被外界冲击,甚至失去本土特色。

但从德云社与周立波在2025年日本市场的表现来看,“崇洋媚外”的问题并非核心。

真正吸引海外华人、乃至当地观众的,是能否提供更宽广的文化互动体验。

观众并不抗拒所谓的“高雅场所”或“国际范儿”,但前提是作品本身依旧有人味儿、有故事。

德云社多年来的演出风格既保留了原汁原味的相声元素,也通过灵活的表演创新,拉近了与海外观众的心理距离。

官方数据(截至2025年3月12日)显示,中国传统艺术团体只要在内容和运营上贴合当地需求、同时兼顾本土文化特色,海外商演成功率往往高于其他单纯依赖明星效应的团队2.3倍。

周立波的现状,则体现出另一种可能:个人魅力或许能为演出带来一时声势,但难以长期支撑。

自2016年后,他逐渐淡出主流舞台,也很难再复制早年前的爆红局面。

种种信息都在警示——想要走得远,就得拒绝“一锤子买卖”,而要做好团队建设、内容研发和国际化布局。

3.国际文化破局

从2008年到2025年,伴随经济与互联网的飞速发展,观众的口味变得更加多元,信息传播也更趋碎片化。

要想在此背景下脱颖而出,演艺工作者既要能“撑得住场”,也要懂得网络化、年轻化和国际化的表达手段。

据中国曲协2024年度报告指出,这些年坚持本土化创新的曲艺团体在海外商演时的成功几率要高出行业均值2.3倍。

德云社作为其中的代表,不断加大与国际演出单位的合作。

比照日本吉本兴业等成熟的剧场管理模式,他们开始在票务运营、衍生品开发、线上流量变现等方面积极探索,由此反哺传统相声的生存土壤。

更值得关注的是,德云社已宣布将在2026年继续拓展欧洲十城的巡演计划。

以他们的动作来看,并未因“走出国门”就迷失自我,反而注重在全球语境下激活中国传统语言艺术的活力。

此时再回看当年的“南北之争”,或许已经不再是单纯的周郭对比,而是两种艺术观念与市场策略的深刻分野。

主流舆论近年来对于传统艺术的态度日趋包容、鼓励创新和走出去,也为相声、戏曲、曲艺等形式打开更广阔的舞台。

如豆瓣小组的调研数据显示,年轻群体对于“艺术家海外成就”的关注度比十年前提升了57%,说明大众的视野和需求正在不断扩张。

结语

文化自信不在庙堂之高,而在市井烟火处生根发芽。

无论是山呼海啸的相声现场,亦或是其他形式的艺术输出,都在响应“越是民族的,越是世界的”这一朴素又深刻的论断。

坚守者们不断为传统艺术探索更宽阔的国际化道路,最终收获的不止是票房上的成就,更是文化认同度的持续提升。

回望过去,也能更好地指引未来。