来源:快嘴老付

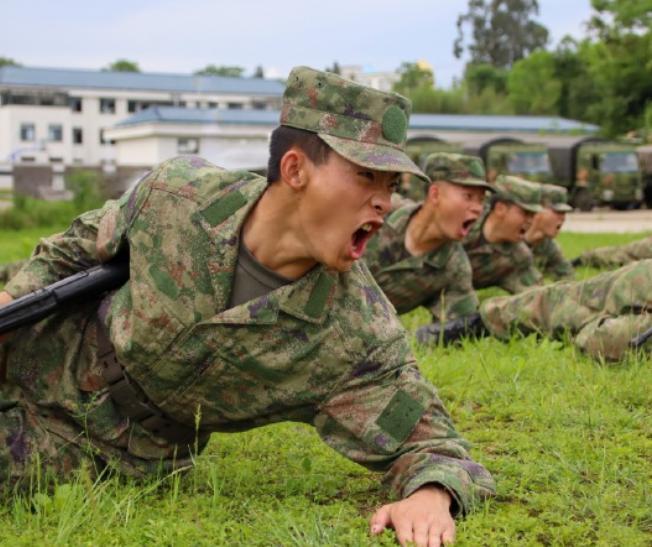

随着征兵季的到来,“新兵连训练由3个月延至6个月”的改变再次引发广泛关注。

为什么两年役期保持不变,偏偏要拿出近四分之一的时间专攻训练?背后的逻辑,远不止“拉长时间”这么简单。

一、从“3个月”到“6个月”

回顾以往,新兵连往往在3个月之内完成队列、体能、纪律等基础科目,然后迅速下连进入专业技能训练。

然而,这种模式存在短板:基础训练和后续专业培养割裂,兵源水平参差不齐,带来“老兵带不动,新兵跟不上”的尴尬。

如今的“3+3”阶梯式新兵训练,在前3个月解决队列、体能、纪律等基础素质,后3个月专攻通信、医疗、装备操作等定向技能,就如同为新兵们量身打造了一条“训补无缝对接”的成长通道。

有数据显示,经过6个月训练,新兵首次实弹射击合格率提升了27%,专业技能考核达标率突破90%。

这些数字不只是漂亮的结果,更是军队体系升级的生动写照。

二、“五维四型”定兵系统

新的征兵政策引入的“五维四型”定兵系统,从文化程度、体质状况、体能水平、心理素质、军事职业适应能力五个维度,对应征青年进行量化评分。

同时匹配“体能型、技能型、通用型、特殊型”四类兵员需求。

看似一套复杂的大数据系统,却精准击中征兵痛点。

在部分地区试点时,算法定兵可谓“公平看得见”。

例如,深圳市坪山区在春季征兵时首次采用了这一系统,兵员分配效率迅速提升40%。

而同一时段,某省征兵数据显示,大约10%的应征者因心理测评不合格而被筛除。

情绪稳定性、战场抗压能力等指标被放在高优先级,意味着新兵不再只看身体素质,更要具备扛压力、能吃苦的坚强心性。

看似苛刻,但也以更科学的方式筛出最能适应现代作战环境的兵员。

三、应对“科技强军”与“兵源变化”双重挑战

军事现代化进程加快,新型信息化武器不断列装,传统3个月基础训练模式很难让士兵得心应手地掌握复杂装备。

例如,某型无人机操作就需要近200小时理论+实操,配套的软件学习更是一环扣一环。

倘若训练期过短,新兵刚会“起步”便被匆匆派往基层,难免在实战中束手束脚。

升级装备与延长训练的“一体两面”,几乎是不可逆转的趋势。

征兵政策对理工科毕业生大开绿灯,导致部队大学生兵源占比激增,有些军区的统计甚至达到了85%。

这些高学历新兵的学习和适应能力毋庸置疑,但如何将他们的专业背景与部队需求高效结合,就需要更多时间的磨合和定向培养。

因此,6个月训练周期,不仅仅是拉长时间,更是为新型人才留足空间。

进一步增加训练时间,也是在为新兵进行心理层面的“重塑”。

不少新兵都是独生子女,在进入高强度军事生活后,经常出现心理脆弱、纪律意识薄弱等问题。

解决办法之一,就是通过48小时极限抗压训练等高难度课目,让新兵在封闭环境中磨炼团队协作和精神韧性。

昆明某新兵连的经验显示,多数新兵在经历高强度训练后,能快速形成同甘共苦的集体观念,从而在后续的战术演练中互相扶持、协调配合。

四、两年役期为何“牺牲”半年训练?

网络上不乏质疑声:“两年服役,仅剩一年半服务期,短平快的实战经验如何积累?”

但军方的解释并非“牺牲”实战,而是“先训后补”,为新兵提供更高起点。

下连后,他们能更加游刃有余地投身战术演练、参加合成旅战备值班等,进而缩短“菜鸟期”。

国际视角也相当具有参照意义,美国陆军新兵基础训练约为10周,但专业技能培训却长达20周;俄罗斯则实行“1年训练+1年服役”制度。

从这个角度看,中国新兵训练变为6个月并不算夸张,而且更注重处理好训练的系统性与作战需求的衔接。

对比数据是一大亮点,某合成旅演练中,为期6个月训练的新兵在部队协同效率上比过去仅3个月训练的新兵提升了60%。

表面上看,是训练期翻倍,但结合高精尖装备及更严格筛选机制,可以更好地打牢实战基础。

结语

不是时间变长了,而是战场离得更近了。

在大数据与信息化的双重催化下,中国军队已加速转向“质量效能”型作战。

新兵训练从“速成”到“精训”,背后不仅体现了对国防安全的前瞻布局,也激发了每一位入伍青年的无限潜能。

6个月不仅是汗与泪的历练,更是通往强军之路的“资格证”。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。