在当今充满挑战和变革的国际舞台上,世界正面临着前所未有的复杂局势和重大挑战。

地缘政治的博弈、贸易紧张局势、气候变化的影响以及全球卫生安全等问题,都在不断塑造着国际格局。

在这个多变的环境中,理解和解读国际形势变化的关键,成为实现和平、繁荣和可持续发展的关键要素。

消息一:中国第13次北冰洋科学考察队完成首次大洋科考作业演练

近日,中国第13次北冰洋科学考察队准备出发,开始了一场对北冰洋深处神秘世界的探索之旅。

作为今年最重要的科学考察活动之一,“雪龙2”号将载着这支勇敢而充满热情的队伍,在茫茫大海中穿越波涛汹涌、风暴肆虐的苦难与挑战,揭开大自然赐予我们的奥秘。

首先,完成首次大洋科考作业演练是本次考察任务不可或缺的环节,并进行水样采集等实地操作。

通过这些演练和采集工作,专家们可以更加熟悉设备使用方法以及应对突发事件时所需技能。

毕竟,在遥远而陌生的沧海桑田之间,只有经过无数次精心准备和反复历练才能夺取胜利。

紧接着,在确认各项设备运行正常后,中国第13次北冰洋科学考察队又进行了全面测试。

为确保在长时间的航程中科考设备稳定运行,他们认真检查实验室和仪器设备,并进行了必要的维护保养工作。

只有确保一切安全可靠,这支队伍才能在北冰洋深处自如穿梭。

经过多日的奔波与等待,中国第13次北冰洋科学考察队终于迎来了出发的时刻。

计划26日到达预定作业区域,在那里展开详尽而系统的调查工作。

这个区域被认为是一个未知世界,拥有各种形式和规模的深海生物群落以及潜在矿产资源。

通过此次科考调查作业,专家们希望能够更好地理解该地区生态环境现状,并推动相关领域的研究进展。

正式开始科考调查作业后不久,“雪龙2”号顺利驶入目标水域并投放探测仪器以及采样装置。

同时,在对水体温度、盐度、溶解氧含量等指标进行连续监测之余,还将使用遥感技术获取更加精准而广阔范围内数据信息。

所有这些努力都旨在揭开北冰洋深处秘密的面纱,为我们认识和保护这片神奇海域提供更多依据。

中国第13次北冰洋科学考察队的脚步如此坚定而执着,他们以自己的实际行动向世界展示了中国在极地科学研究领域中的重要地位。

无论是大洋演练还是全面测试,无一不体现出团队成员之间紧密协作与默契配合。

相信在未来数月中,“雪龙2”号将带回许多珍贵数据和样本,并为人类对于北冰洋深海生态系统及其潜力资源的探索贡献更多有价值信息。

中国第13次北冰洋科学考察队已经踏上航程,在茫茫广袤的北冰洋上追逐着未知事物、拼搏着超越自我的宿命。

正因如此,他们值得我们所有人给予最崇高敬意和衷心祝福!

愿他们能够平安归来,并为我们带来一个关乎整个人类文明发展进程中至关重要又充满魅力新篇章!

消息二:又一颗“皇冠上的明珠”,我国突破国外封锁,已成功开始量产

在我国科技自主创新能力持续提升的大背景下,近期出现了一系列令人振奋的消息。

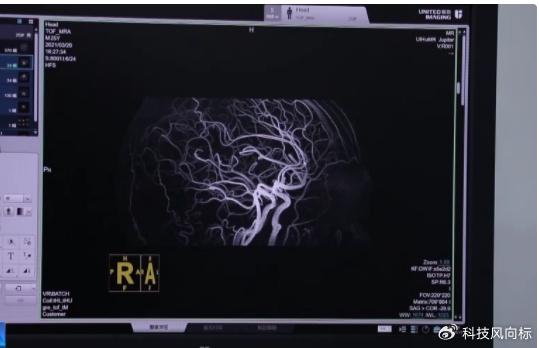

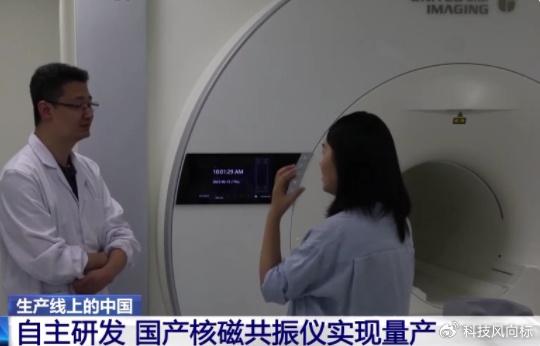

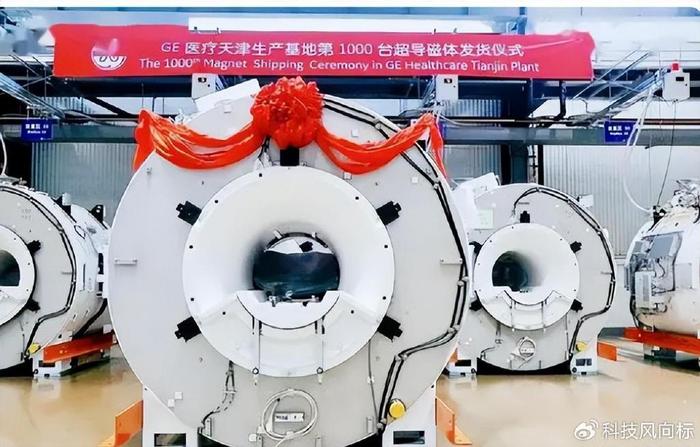

首先是我国自主研发的核磁共振(NMR)仪器开始量产,这标志着我国在高端医疗设备领域取得了重要突破。

此次成功实施量产不仅填补了该领域市场空白,更彰显出我国在关键核心技术上的突飞猛进。

随着经济和科技实力快速崛起,在过去几年中,中国积极推动科学家们加强自主创新,并投入巨资用于基础和应用性科学项目。

这种决心逐渐开拓出一个充满活力且具有竞争优势的市场。

与此同时,我们也看到国内高端医疗设备打破了外界对于本土产品质量和可靠性的偏见。

深圳作为中国改革开放前沿城市之一,在吸引海内外顶尖人才方面表现突出。

最近引人注目的是中国科学院深圳先进技术研究院的成果。

他们成功研发出多项医疗技术,为我国医疗器械产业增添了新的活力。

这些创新涉及到细胞治疗、基因编辑等前沿领域,给人类健康事业带来了无限希望。

随着中国经济不断发展和居民收入水平提高,人们对于健康和医疗服务的需求也呈现爆发式增长。

据统计数据显示,中国医疗器械市场规模持续扩大,并且预计未来还将保持快速增长趋势。这一市场空间巨大而广阔,在各个环节都蕴藏着巨大商机。

特别值得一提的是深圳作为我国闪亮的城市之一,在医疗器械产业方面表现突出。

近年来该地区通过政策支持和产学合作等方式积极推动本土企业实施创新驱动战略,并取得了显著成就。

许多在质量、性能上堪比国际品牌甚至超过其水平的产品走向全球舞台。

我国医疗器械产业正处于一个历史性的机遇期。

随着科技创新能力的提升,核心技术的突破和市场需求的持续扩大,中国已成为全球医疗器械领域备受关注的重要经济体。

尽管我们取得了巨大进步,但仍然面临一些挑战。

首先是如何加强科技创新与实际应用之间的衔接,在市场推广中做好产品定位与营销策略

其次是如何打造更具竞争力、高品质和可靠性的本土品牌,在国内外市场上赢得更多份额;

最后是在发展过程中坚守道德伦理底线,确保人类健康事业始终以人民福祉为出发点。

总而言之,中国科技创新助力医疗器械产业迈向全球舞台,并在国内外引起了广泛关注。

这不仅彰显了我国自主创新能力持续提升所带来的红利效应,也将为全球共享健康事业作出积极贡献。

消息三:中国计划“切断”世界最长河流?美日媒体对此疑虑重重

近日,中国计划“切断”世界最长河流的说法在全球范围内引发了广泛关注。

这一消息迅速登上各大媒体头条,成为热门话题。

然而,在国际舆论场中,美国和日本媒体对中国计划的可行性提出了质疑。

有关该计划的报道称,中国打算采取措施来改变黄河的水源路径并实现其“蓄洪”的目标。

这意味着将会调整水库、堤坝等设施,并建立新型输水系统来满足不同地区的用水需求。

尽管该项计划被认为是环保与资源管理领域重要战略之一,但它也备受争议。

美国和日本媒体表示怀疑此次计划是否具备可行性,并担忧可能导致其他地区遭受不必要的生态灾难。

从环保角度看,确保黄河持续供应越来越多人口需要以及促进经济发展无疑是至关重要的事情。

然而,在执行过程中存在许多挑战。

首先,中国需要在保护黄河生态系统的同时解决用水需求增长的问题。

这意味着要找到一种平衡,以确保不会对生态造成不可逆转的影响。

其次,建设新型输水系统也面临巨大困难和风险。

例如,在改变黄河流向之前必须进行全面而精确地环境评估,并充分考虑可能引发的连锁反应。

此外,需要投入大量资金来建设相关基础设施,并培训专业人员来管理和维护这些重要工程。

然而,在媒体报道中存在误解和夸大成分也是一个令人担忧的问题。

无论如何,“切断”世界最长河流这个计划都值得我们深思。

它涉及到重大环保、经济与社会发展等方面议题,并直接关系到国家未来几十年甚至几百年乃至千年的命运。

毫无疑问,中国政府正积极采取措施保护黄河并解决用水需求问题,这是一项具有远见和挑战性的任务。

然而,在实施过程中必须高度谨慎,并广泛征求专家意见与公众参与,以确保计划的可行性和长期效益。

在全球范围内关注中国计划“切断”世界最长河流的同时,我们也应该加强国际合作,共同面对日益紧张的水资源管理挑战。

只有通过共同努力寻找技术、政策和经济方面的最佳解决方案,才能确保人类未来能够持续享受清洁、充足的水资源。

结语

我们思考如何平衡环境、社会经济发展与人民福祉之间的关系。

只有在各国相互理解、协商合作下才能找到真正符合多方利益及可持续发展要求的路径。